終活を意識したとき、「何から始めたらいいのか」と迷う方は多いでしょう。

エンディングノートや遺言の準備も大切ですが、それ以上に重要なのが「家族との話し合い」です。

終活の家族会議を開くことで、介護や相続といった将来の不安を共有し、トラブルを未然に防ぐことができます。

本記事では、終活における家族会議の意義、進め方、話し合うべき5つのテーマ、成功のコツをわかりやすく解説します。

目次

終活における家族会議とは?なぜ必要なのか

終活の家族会議とは、将来に関する重要な課題を家族全員で話し合う場のことです。

単なる雑談ではなく、介護・医療・相続・お墓・デジタル遺品・葬儀といった現実的なテーマを整理し、家族の合意を形成することを目的とします。

家族会議が必要な3つの理由

1. 突然の事態に備えられる

急な病気や事故で判断能力が低下した場合、家族が本人の意向を推測するしかありません。事前に方向性を共有できれば、想定外の事態にも落ち着いて対応できます。

2. 家族間のトラブルを防げる

相続や介護の問題は、家族関係に大きな亀裂を生む可能性があります。終活の家族会議で事前に話し合うことで、誤解や不公平感を防げます。

3. 心理的な負担が軽くなる

「何も決まっていない不安」から解放され、家族全員が安心して日常を過ごせるようになります。

終活の家族会議を開くべき最適なタイミング

「必要になってから」では遅い場合があります。トラブルが起こる前に、余裕のあるうちに話し合うのが鉄則です。

親の介護が現実味を帯びたとき

健康状態や生活動作に変化が見え始めた段階で、終活の家族会議を開きましょう。急な判断を迫られても迷いにくくなり、支援の範囲や役割分担も前もって検討できます。

具体的なサイン例:

- 物忘れが増えた

- 家事が億劫になってきた

- 通院の頻度が増えた

- 一人での外出を避けるようになった

相続や遺言を考えるとき

相続は家族間の軋轢を生みやすい領域です。遺言書の有無や財産の分け方を早期に確認しておくと、誤解や不公平感の芽を摘めます。

自分の老後設計を始めるとき

40代・50代からの準備でも早すぎることはありません。元気なうちに価値観や希望を共有すれば、家族全員の心理的負担が軽くなります。

年代別のタイミング:

- 40代: 親の終活を意識し始める

- 50代: 自分自身の終活準備を開始

- 60代: 具体的な終活プランを固める

- 70代以降: 定期的な見直しと更新

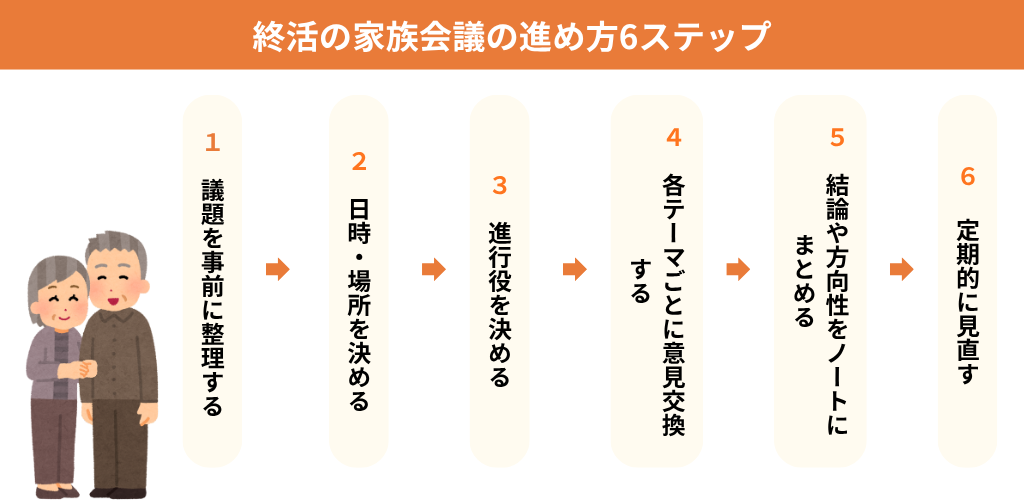

終活の家族会議の進め方6ステップ

段取りとルールを決めておくほど、建設的な話し合いになります。次の手順を基本フローとして活用してください。

ステップ1: 議題を事前に整理する

「介護」「相続」「お墓」「デジタル遺品」「葬儀」などをリスト化して共有しましょう。ゴール(何を決めたいか)を先に定義しておくと、脱線を防げます。

議題整理の例:

- 介護が必要になった場合の方針

- 財産の概要と相続の基本方針

- お墓の今後の管理について

- デジタル遺品の整理方法

- 葬儀の希望(規模・形式)

ステップ2: 日時・場所を決める

全員が参加できる日時を調整し、落ち着いて話せる場所を選びます。オンライン会議でも構いません。

ステップ3: 進行役を決める

中立的な立場の人が進行すると、感情的になりにくく建設的な話し合いができます。

ステップ4: 各テーマごとに意見交換する

安心して発言できる雰囲気づくりが大切です。時間配分と発言順を決めて、全員が意見を言いやすい場を作りましょう。

ステップ5: 結論や方向性をノートにまとめる

議事録やエンディングノートに決定事項・保留事項を明記します。次回見直しの起点になり、言った言わない問題を防止します。

ステップ6: 定期的に見直す

一度決めたことも、状況の変化に応じて見直しが必要です。年1回程度の定期的な終活の家族会議を習慣化しましょう。

終活の家族会議で話し合うべき5つのテーマ

論点が曖昧だと、会議が「やっただけ」になりがちです。以下の5つのテーマを土台に、各家庭の事情へ落とし込みましょう。

| テーマ | 話し合うポイント | 補足・参考リンク |

|---|---|---|

| テーマ1:介護・医療 |

会話例:「もし認知症になったら、できる限り自宅で過ごしたいけれど、家族に負担をかけすぎるのは申し訳ない。その時は施設も検討してほしい」 |

|

| テーマ2:財産・相続 |

注意点: 具体的な金額や分割方法は、後日専門家を交えて詰めることも可能です。まずは大まかな方向性を共有しましょう。 |

|

| テーマ3:お墓・供養方法 |

近年増えている選択肢: 樹木葬/海洋散骨/手元供養/合祀墓 |

|

| テーマ4:デジタル遺品 |

具体的な対策: パスワード管理ツールの共有、重要アカウントのリスト化、クラウド共有設定など |

|

| テーマ5:葬儀 |

最近の傾向: 家族葬や直葬(火葬のみ)が増加。生前葬を選ぶ人も増えています。 |

よくある質問Q&A

終活の家族会議をスムーズに進めるために、よくある疑問にお答えします。事前準備とルールづくりが、安心感と合意形成の近道です。

Q. だれが参加すべき?同居していない家族やパートナーも呼ぶ?

A. 基本は「意思決定に関わる可能性がある人」全員です。配偶者・子ども・きょうだいに加え、同居していない家族や事実婚・パートナーも対象にすると、後々の齟齬を防げます。

最初から全員が難しい場合は、コアメンバーだけで第1回を実施し、議事録を共有して次回参加を促す方法がおすすめです。

Q. 会議の頻度や所要時間の目安は?

A. 目安は「年1回+ライフイベント時の臨時開催」、1回あたり60~90分程度です。初回はテーマが多くなりがちなので、2回に分けると集中しやすく、感情的にもなりにくくなります。

時間が足りない場合は、次回までの宿題(担当・期限)を決めてから終了すると、継続しやすくなります。

Q. 議事録はどう残す?プライバシーの扱いは?

A. 決定事項・保留事項・担当・期限を簡潔にまとめ、共有フォルダで管理するのが基本です。編集履歴が残るツール(Googleドキュメント等)や、エンディングノートへの転記が有効です。

プライバシー保護のため、閲覧権限は家族内に限定し、医療情報やパスワード類は別管理にしましょう。

Q. 意見が割れてまとまらない時はどうする?専門家に相談すべき?

A. まずは「事実(情報)」と「価値観(意向)」を切り分け、論点を1つずつ合意できる範囲から固めます。感情が高ぶったら休憩を挟み、結論を急がないことが重要です。

財産分割・遺言・介護方針など法制度が絡む論点は、早めに弁護士・司法書士・行政書士・社労士・ケアマネジャー等の専門家に相談すると、家族間の対立を緩和しやすくなります。

まとめ:終活の家族会議で安心な未来を築こう

終活の家族会議は、介護・相続・お墓・デジタル遺品・葬儀など将来の重要テーマを共有し、合意形成するための最適な場です。

感情と事実を切り分け、役割分担・記録・見直しのサイクルを整えることで、将来への不安を大きく減らせます。

まずはエンディングノートを活用し、家族会議の第一歩を踏み出しましょう。完璧を求めず、「今できることから始める」という気持ちが大切です。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。