「相続放棄は生前に手続きできるの?」と疑問に思う方は多いですが、法律上は認められていません。

相続放棄は被相続人の死亡後に、家庭裁判所で行う手続きによってのみ成立します。

ただし、相続トラブルや借金の相続を避けるために生前から準備できる方法はあります。

本記事では、相続放棄の基本ルールとできない理由、生前の対策、死亡後の手続きまでをわかりやすく解説します。

目次

相続放棄は生前にできる?手続きの基本ルール

結論から言うと、相続放棄は生前にはできません。

相続放棄が有効になるのは、被相続人が亡くなったあとに家庭裁判所で手続きを行った場合のみです。

なぜ生前放棄ができないのか

民法915条では、相続放棄の申述は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と規定されています。

つまり、相続が開始していない(=被相続人が生きている)段階で放棄を申し立てても無効です。

参考: e-Gov法令検索|民法915条

相続放棄の仕組みと効力

相続放棄とは、亡くなった人の財産や借金を一切引き継がないと宣言する制度です。

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、受理されることで効力が発生します。

生前の念書や合意は効力なし

「生前に相続を放棄します」という念書・合意書を作成しても、法律上の効力はありません。

有効な相続放棄は、あくまで死亡後に家庭裁判所で行う手続きに限られます。

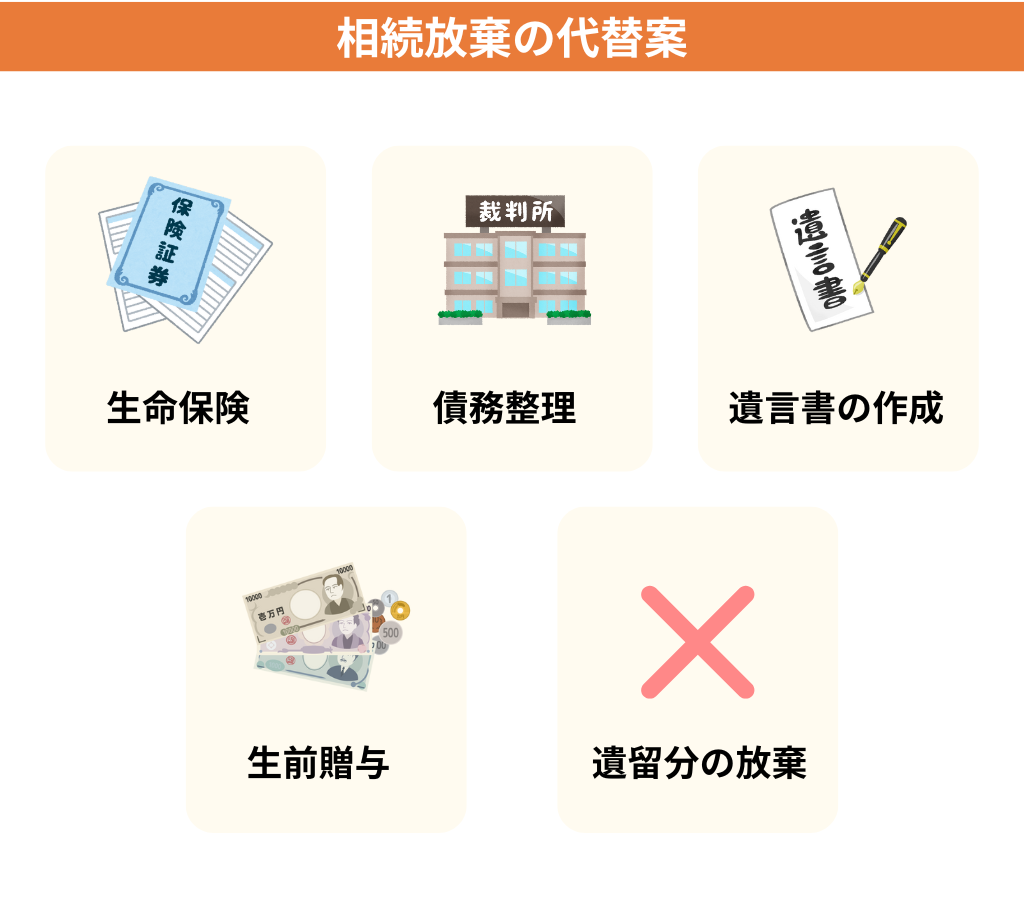

生前に相続放棄できないときの代替案

相続放棄は生前にできませんが、相続トラブルや借金の相続を避けるために備えることは可能です。

生命保険を活用

生命保険金は受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれません。

そのため、相続放棄をしても受け取れるケースが一般的です。借金がある場合でも、遺族の生活資金を確保しやすくなります。

債務整理で借金を減らす

被相続人に借金があると、相続開始後に大きな負担となります。

生前のうちに任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理を進めておくことで、残された家族に借金を背負わせない準備が可能です。

遺言書を作成

誰に何を相続させたいかを明確化することで、相続トラブルを防ぐ効果があります。

特に借金の有無や財産の状況を付言事項に書き残せば、相続人が判断しやすくなります。

生前贈与で財産を整理

あらかじめ財産を移しておけば、相続財産をシンプルに整理できます。

ただし、贈与税や相続税が発生する可能性があるため、計画的に行うことが重要です。

遺留分の放棄(家庭裁判所の許可が必要)

遺留分は相続人に法律上保障された取り分ですが、家庭裁判所の許可を得れば生前に放棄可能です。

将来の相続争いを避けたい場合に有効な手段となります。

相続開始後に行う相続放棄の手続きの流れ

実際に相続放棄ができるのは被相続人の死亡後です。

期限・必要書類・手順を理解しておくと、スムーズに対応できます。

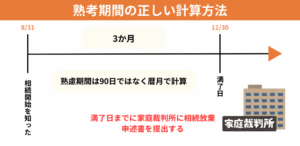

手続きできる期限(3か月の熟慮期間)

被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に、財産や借金の有無を調べて判断します。

事情によっては熟慮期間の伸長が認められる場合もあります(各裁判所に確認)。

家庭裁判所への申立て手順

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述書を提出します。

受理されると効力が生じ、撤回は原則不可です。

必要書類と費用の目安

相続放棄申述書(裁判所の様式)

戸籍謄本・住民票などの各種証明書

収入印紙(目安800円)

郵便切手(各裁判所指定額)

専門家に依頼する場合は、これに報酬費用が加わります。

相続放棄の手続きをする際の注意点

相続放棄をしてもすべての義務が消えるわけではないほか、他の相続人への影響も生じます。

放棄を検討する際の見落としやすいポイントを確認しましょう。

扶養義務は残る

相続放棄で借金は免れても、親子・配偶者間の生活扶助義務は消えません。

代襲相続への影響

親が放棄した結果、その子に相続権が移る(代襲相続)場合があります。

家族全体での情報共有と合意形成が重要です。

他の相続人との関係性

自分が放棄すると、他の相続人の取り分が増加するのが通常です。

公平感・感情面への配慮も欠かせません。

よくある質問(Q&A)

相続放棄には誤解されやすいポイントが多く、同様の質問が繰り返されます。

ここでは特に多い疑問に簡潔に回答します。

Q:遺言で「相続放棄する」と書けば有効ですか?

A:無効です。相続放棄は遺言ではできません。必ず家庭裁判所での手続きが必要です。

Q:生前に合意書や念書を書けば放棄したことになりますか?

A:なりません。生前の放棄は法律上認められていません。

Q:相続放棄をしても生命保険は受け取れますか?

A:一般に、生命保険金は受取人固有の財産とされ、相続放棄後でも受け取れます。

まとめ|相続放棄は生前にはできないが準備は可能

相続放棄は生前にはできず、死亡後3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

生前には債務整理・生前贈与・生命保険・遺言書などで準備が可能です。

念書や合意は無効である点に注意してください。

小さな準備を重ねることで、相続トラブルや家族の負担を大きく減らせます。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。