「スマホやSNS、ネットバンクやクラウドに保存された“デジタル資産”——どう残し、どう伝えるか悩んでいませんか?」

そんな課題を解決するのが、スマホで使える無料のエンディングノートアプリです。

この記事では、

- 今すぐ使える終活アプリ4選の比較

- アプリと紙の使い分け方

- デジタル遺品を残すためのステップ

をわかりやすく紹介。

若い人にも関係ある“今こそ始めたい終活”の第一歩を、シンプルに解説します。

目次

エンディングノートのアプリと紙の使い分け方は?

アプリのエンディングノートの特徴

いつでもどこでも、最新に保てる

- 外出先・スキマ時間に入力でき、医療情報・連絡先・パスワードなどをすぐ更新。

- 変更箇所が履歴で残るので、「いつ誰が何を直したか」が分かる。

家族と安全に共有できる

- 閲覧権限を家族ごとに設定し、必要な人に必要な範囲だけ見せられる。

- 緊急連絡先や持病など、いざという時にすぐ見つかる。

情報を“まとめて”扱える

- 写真・PDF・通帳メモを添付でき、検索で一発。

- 誕生日や通院日のリマインドで、見直し漏れを防止。

セキュリティ面の安心

- アプリ側の暗号化・2段階認証で、紙より安全なケースも。

- 端末の紛失時はリモートロック/ワイプで被害を最小化。

アプリの注意点

- アカウントの引き継ぎ方法(家族にどう渡すか)を決めておく。

- 端末ロック・バックアップ・2段階認証の初期設定は必須。

- サービス終了リスクに備え、重要ページはPDF書き出しして保管。

紙のエンディングノートの特徴

手書きの温度と説得力

- 家族への手紙・想い・エピソードは、手書きだと読み手に届きやすい。

- 将来読み返すほど、字の温もりが記録の価値になる。

デジタルに不慣れな家族と共有しやすい

- スマホが苦手な親世代でも、開けば読める。

- 取扱説明が不要で、共有のハードルが低い。

長期保管に強い

- 形式が変わっても読み継げる(アプリやOSの仕様変更の影響なし)。

- 重要ページは原本として残し、必要に応じてコピー配布ができる。

紙の注意点

- 更新が手間(書き直し・差し替えが必要)。

- 紛失・盗難・水害や火災などの物理リスクがある。

- 保管場所・合鍵・開封条件など、アクセス設計を決めておく。

迷ったらコレ!エンディングノート用途別の早見表

| 用途 | おすすめ | 理由 |

|---|---|---|

| 頻繁に変わる情報(パスワード・連絡先・医療情報) | アプリ | 更新・履歴管理が簡単 |

| 気持ち・家族への手紙・写真のコメント | 紙 | 手書きの温度が伝わる |

| 緊急時に家族へ即共有したい情報 | アプリ | 閲覧権限/通知が使える |

| 長く残したい“原本” | 紙 | 形式に依存せず読み継げる |

| 資産一覧・契約更新の控え | アプリ+紙 | アプリで最新管理、紙で要点サマリ |

エンディングノートって本当に必要?若い人にも関係ある理由

エンディングノートは、将来のもしもに備えて、家族や大切な人が困らないようにするための記録ノートです。高齢者だけでなく、若い世代にも関係のある“いま必要な備え”として注目が集まっています。

特に、スマホやSNS、ネット口座などの「デジタル遺品」は、家族が処理に困る大きな負担の一つ。

紙のノートに書き残すだけでなく、アプリを活用した「新しい終活のカタチ」が広がっています。

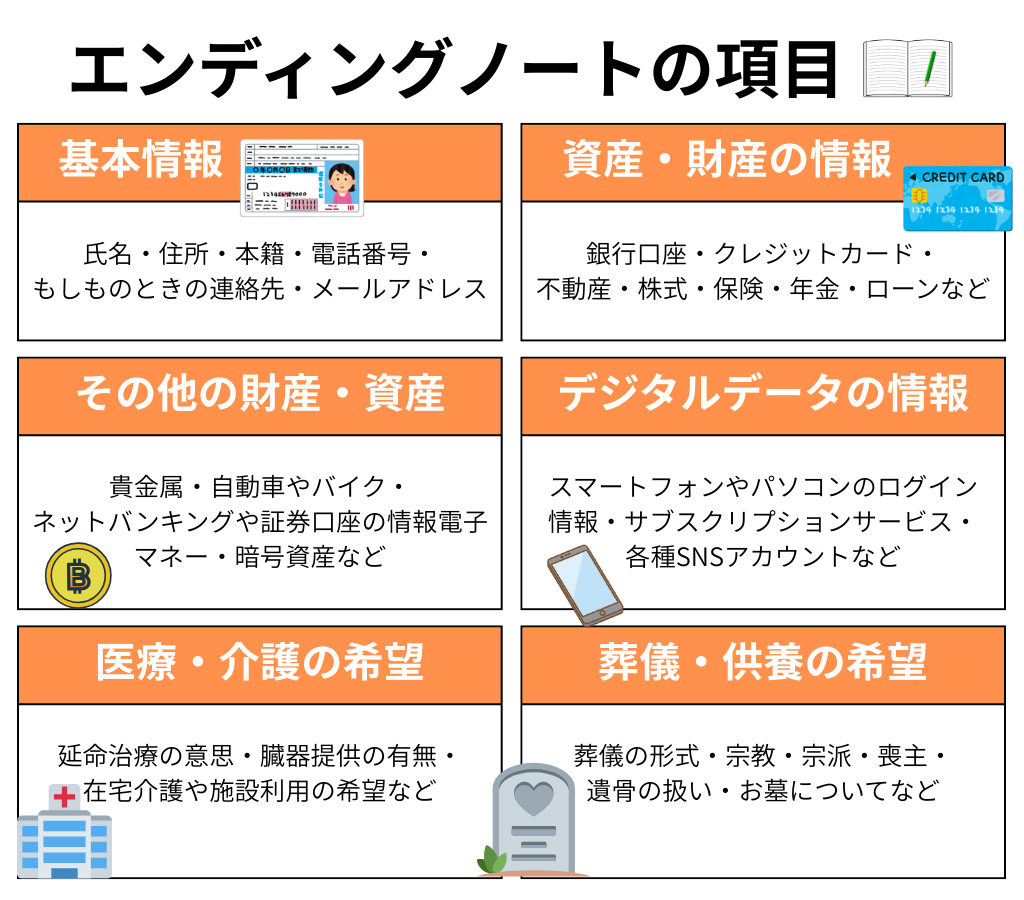

エンディングノートに何を書く?最初に書くべき6つの項目

エンディングノートはすべて完璧に書く必要はありません。まずは次のような最低限の項目から始めてみましょう。

- 氏名、生年月日、連絡先などの基本情報

- 緊急時に連絡してほしい人の名前・電話番号

- 医療や介護についての希望(延命治療、臓器提供など)

- スマホ・パソコンのロック解除方法、保管場所

- SNSアカウントと利用状況

- 銀行口座や電子マネーの情報

無料で使えるエンディングノート・終活アプリ4選|特徴比較つき

「エンディングノートを書きたいけれど、紙に書くのはちょっと面倒…」「スマホやパソコンで手軽に管理できたらいいのに」——そんな方におすすめなのが、アプリです。

近年は、操作が簡単で見やすく、家族とも共有しやすいデジタル型エンディングノートが増えてきました。ここでは、デジタル派に人気の終活アプリを厳選してご紹介します。

1. わが家ノート(提供:三菱UFJ信託銀行)

わが家ノートは無料で利用できる終活アプリです。

エンディングノート作成や健康管理、見守り機能など、多彩な機能を搭載されています。

家族との情報共有が可能で、安心して終活を進められます。

主な機能:

- エンディングノート作成

- 健康管理(歩行速度や脳トレスコア、血圧の変化など)

- 見守り機能(ログイン状況を監視し、異常があれば家族に通知)

2. つなぐノート

つなぐノートは、家族と一緒に作るライフノートアプリです。

財産、健康、ID・パスワード、将来の希望など、重要な情報を一元管理することができます。

情報の共有タイミングを設定でき、必要な時に家族に伝えることが可能です。

主な機能:

- ライフノート作成(資産や医療情報、家族への想いなどを記録)

- 共有タイミング設定(タイミングを選んで家族に共有)

3. SOU-SOU(ソウソウ)

SouSouはエンディングノート機能に加え、デジタル手紙機能やメモリアルページを搭載した終活アプリです。

時間を超えて想いを伝えることができる、新しい形の終活アプリとなっています。

主な機能:

- エンディングノート作成

- デジタル手紙機能(指定した相手に、特定のタイミングでメッセージを送信)

- メモリアルページ(家族や友人が故人へのメッセージや写真を投稿できる追悼ページ)

4. わたしの未来 終活準備ノート

わたしの未来-終活準備ノートは、終活の情報収集とエンディングノート作成を一つのアプリで実現しています。

日記や健康管理にも活用でき、日常生活に取り入れやすいのが特徴です。

主な機能:

- エンディングノート作成

- 終活情報の提供(終活に関する記事や情報を定期的に配信)

- 日記・健康管理(毎日の気分や歩数などを記録)

| アプリ名 | 主な特徴 | 家族共有 | 特長的な機能 |

|---|---|---|---|

| わが家ノート | 健康管理・見守り | ◯ | ログイン監視通知 |

| つなぐノート | ライフノート+暗号化 | ◯ | 共有タイミング設定 |

| SOU-SOU | メモリアル・手紙 | ◯ | 時間指定メッセージ |

| わたしの未来 | 終活情報+日記 | × | ニュース連携・記録機能 |

アプリを使うメリットは?

- スマホで完結できるから、日常に取り入れやすい

- 家族や信頼できる人とスムーズに共有できる

- 紙のノートと違い、更新・修正がカンタン

- 写真やメッセージなど、感情を込めた記録も残せる

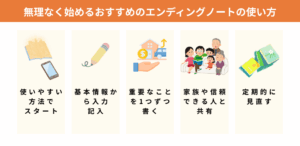

おすすめの終活・エンディングノートの使い方

最初から完璧を目指す必要はありません。以下のステップに沿って、少しずつ始めてみましょう。

ステップ1|使いやすい方法を選ぶ(アプリ or 紙)

ライフスタイルに合わせて選びましょう。手軽さ重視ならアプリがおすすめ。

アプリに抵抗がある方や手書きでじっくり向き合いたい方には、紙のテンプレートもおすすめです。

- 基本情報・医療・SNSなど最小限+αの構成からスタート

- 各ページに例文・書き方のヒント付きのテンプレートがおすすめ

ステップ2|基本情報から入力・記入

名前や連絡先など、書きやすいところからスタート。慣れてきたらパスワード情報も。

ステップ3|重要なことを1つずつ書く

医療の希望、SNSの取り扱い、資産情報など、自分が「大事」と思うことから始めましょう。

終活を始めるときに大切なのは「完璧を目指さないこと」です。

- 通帳や保険証券をひとまとめにする

- パスワードをノートやアプリに控える

- 医療の希望(延命治療など)をメモしておく

どれか1つでも行動に移せたら、それは立派な第一歩です。

ステップ4|家族や信頼できる人と共有

アプリなら共有設定、紙なら保管場所や誰に伝えるかを決めておくと安心です。

いざというときに「誰に相談すればいいのか」「どこに何があるのか」がわかるだけで、家族の不安は大きく減ります。

ステップ5|定期的に見直す

年に1回のタイミング(誕生日など)を決めておくと、情報更新が習慣化します。

よくある質問(FAQ)

Q. スマホに保存するのは安全ですか?

→アプリによっては高度な暗号化や2段階認証が導入されており、紙より安全なケースもあります。パスワードやロック解除方法がしっかり設定されていれば、デジタルでも十分安心して管理できます。

Q. アプリと紙、両方使ってもいいの?

→もちろんOKです。たとえば基本情報やパスワード管理はアプリ、気持ちや家族への手紙は紙のノートにといった使い分けが効果的です。利便性と温かみの両立が可能です。

Q. 親にも勧めたいけど、どう伝えれば?

→「突然倒れたときに家族が困らないように」「災害や認知症に備えて」といった“家族を守る理由”を丁寧に伝えるのがポイントです。スマホが使えない方には、紙のテンプレートを一緒に書いてみるのも良い方法です。

まとめ|今のうちにエンディングノートを始めよう

エンディングノートはもはや年配の人だけのものではありません。誰でも今日から始められる終活の第一歩。

まずは1つのアプリやテンプレートから、あなたに合った方法で記録をスタートしてみてください。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。