配偶者に先立たれた時、あなたは一人で全てを決められますか?

「まだ元気だから大丈夫」が最も危険な考え方です。

この記事では、子供がいない夫婦が直面する特有のリスクと、今すぐ始められる終活の実践ステップを、費用の目安とともに詳しく解説します。

目次

子供がいない夫婦が直面しやすいトラブルとは

子どもがいない夫婦にとって、配偶者を失った後に一人で重要な判断や手続きを担う状況は、想像以上に重いものです。

ここでは、実際に起きた事例をもとに、子なし夫婦が特に注意すべきリスクについて解説します。

ケース1:夫の突然死で残された妻(68歳)

「夫が急に倒れて、銀行口座が凍結。葬儀費用すら引き出せず、夫の兄弟に頼むしかありませんでした。その後の相続でもめて、今も話し合いが続いています」

ケース2:認知症になった夫を支える妻(74歳)

「夫が認知症になり、施設入所の判断を迫られました。でも成年後見人の申し立てには時間がかかり、その間私一人で全ての判断を…。もっと早く準備しておけばよかった」

子供がいない夫婦と一般家庭の終活、何が違うのか

- 頼れる人の違い

子どもがいないため、配偶者亡き後は完全に一人。兄弟姉妹も高齢で頼りにくい。 - 相続の複雑さ

兄弟姉妹、甥姪まで相続人に含まれ、トラブルの原因に。 - 供養の承継

子どもがいないため、お墓の承継者が不在。墓じまいが必要になるケースも。

これらの違いを理解し、自分たちで完結する終活の準備が必要です。

子供がいない夫婦が準備すべき5つの終活項目

1. 遺言書と財産管理の明文化(費用:3万〜20万円)

子どもがいない夫婦の場合、兄弟姉妹・甥姪が法定相続人になるため、思わぬトラブルを招くことがあります。

「全財産を配偶者に残すつもりだったのに、一部が兄弟姉妹に渡ってしまった」というケースは珍しくありません。

遺言書に「配偶者に全財産を相続」「配偶者亡き後の財産行き先」まで明記し、遺言執行者を指定しておくと、手続きがスムーズになります。

- 自筆証書遺言:3,900円(法務局保管)

- 公正証書遺言:5万〜10万円

- 任意後見契約:10万〜20万円

参考:法務省:09:自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧

参考:日本公証人連合会「Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?」

参考:日本公証人連合会「Q 22. 任意後見契約公正証書を作成する費用は、いくらでしょうか?」

遺言書に記載すべき項目:

- 配偶者への全財産相続

- 配偶者亡き後の財産の行き先

- 遺言執行者の指定

- 葬儀・供養方法の希望

- ペットの引き取り先

2. 医療・介護・延命治療の希望を記録(費用:無料〜3万円)

配偶者が判断できない状態になったとき、延命措置を続けるか・やめるかの決断を迫られることがあります。

夫婦2人だからこそ、あらかじめ話し合い、書面に残しておくことが大切です。

- 延命治療を希望するか

- 介護施設の希望

- 治療方針の代理人指定

活用できる制度:

- リビングウィル:約1万〜3万円(書式・相談料などを含むケースを想定)

- 医療・介護に関する事前指示書:無料

3. お墓・供養の決定(費用:10万〜200万円)

「自分が亡くなったあと、誰が供養してくれるのか」──これは子どものいない夫婦にとって、もっとも現実的なテーマです。

承継者がいない場合は、永代供養や樹木葬など、管理不要な方法を選ぶのがおすすめです。

| 供養方法 | 費用相場 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 樹木葬 | 30万〜80万円 | 自然志向、管理不要 | 合葬は分骨不可 |

| 永代供養墓 | 10万〜100万円 | 寺院が永続管理 | 33回忌後に合祀 |

| 納骨堂 | 50万〜200万円 | アクセス良好 | 管理費が必要 |

| 散骨 | 3万〜30万円 | 最安価 | 家族の理解が必要 |

4. デジタル遺品・SNSアカウントの整理(費用:無料)

パソコンやスマホの中には、銀行・証券・SNS・写真データなど、多くの個人情報が残ります。

子どもがいない夫婦では、第三者がデータにアクセスできないまま放置されるリスクが大きいです。

整理のステップ

- 主要アカウント一覧(ID/登録メール/連絡先)を作成

- 低利用サービスの解約・削除を実施

- Googleの非アクティブアカウント管理を設定(信頼できる相手へ通知)

- SNSの追悼・削除ポリシー(Instagram・X 等)を確認し、希望をノートに記載

5. ペットの引き取り先も検討(費用:0円〜信託設定費用)

自分たちに万一のことがあっても、同じ生活水準で飼育してもらえる体制を残しましょう。口約束ではなく、書面や信託で仕組み化が安心です。

準備のしかた

- 信頼できる知人・親族に書面で依頼(飼育方針・費用の負担方法)

- ペット信託:飼育費を信託口座に預け、管理人が継続飼育

- 老犬・老猫ホーム/保護団体と事前契約(入所条件・費用の確認)

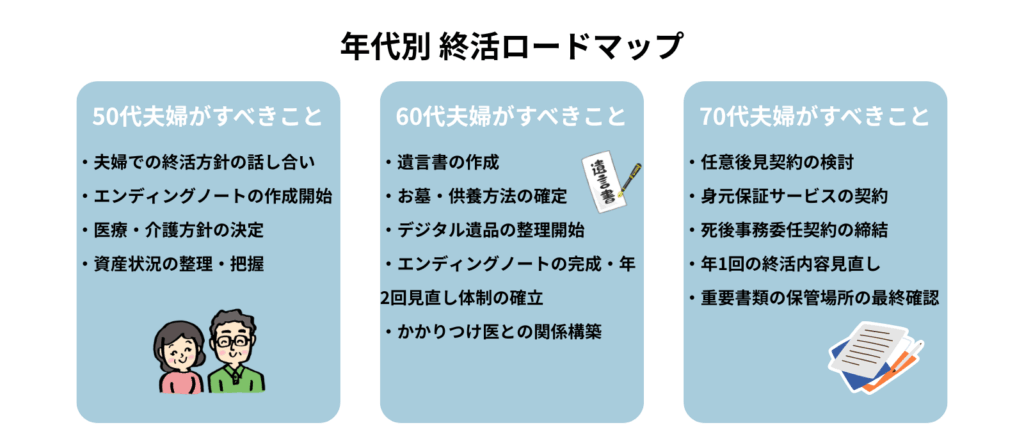

いつから終活を始めるべき?年代別スケジュール

終活は「高齢になってから考えるもの」と思われがちですが、実は早めに始めるほど、心にもお金にも余裕を持って準備できます。

特に子どもがいない夫婦の場合、判断力や体力があるうちに備えておくことが、将来の不安やトラブルを大きく減らすカギになります。

ここでは、50代・60代・70代の年代別に、何をどのタイミングで始めるべきかを具体的に解説します。

50代夫婦がすべきこと【基盤作りの時期】

まだ体力・判断力に余裕があるこの時期は、「話し合い」と「情報収集」に重点を置きましょう。感情的にならずに冷静に話し合えるのが50代の大きな強みです。

- 夫婦での終活方針の話し合い(月1回・2時間程度)

お互いの価値観や希望を共有し、終活の方向性を決める重要な時期です。

話し合うべきトピック:理想的な最期の迎え方、延命治療への考え方、お墓・供養の希望、財産の使い道など - エンディングノートの作成開始

一度に全て書く必要はありません。月1〜2ページずつ、基本情報から始めて徐々に充実させましょう。

50代で記入すべき項目:基本情報、家族・親族の連絡先、かかりつけ医・持病の記録、保険・年金の情報 - 医療・介護方針の決定

健康なうちに将来の医療・介護について具体的な希望を決めておくことで、いざという時に迷わずに済みます。

決めておくべきこと:延命治療の希望・拒否、在宅vs施設介護の希望、介護施設の条件・予算、医療代理人の指定 - 資産状況の整理・把握

現在の資産を正確に把握し、老後資金の計画を立てます。早めに始めることで、不足分を補う時間的余裕があります。

整理項目:全銀行・証券口座の一覧作成、保険契約の見直し、不動産の評価額調査、老後資金の試算

60代夫婦がすべきこと【実行・具体化の時期】

50代の話し合いを元に、具体的な手続きを進める時期です。まだ気力・体力があるうちに重要な契約や手続きを完了させましょう。

- 遺言書の作成(公正証書遺言推奨・費用5万〜10万円)

子どもがいない夫婦は相続が複雑になりがち。公正証書遺言で確実に意思を残しましょう。作成後は3年ごとに見直しを。

記載必須事項:配偶者への全財産相続、配偶者亡き後の財産の行き先、遺言執行者の指定、葬儀・供養方法の希望 - お墓・供養方法の確定

承継者がいない場合を考慮し、永代供養や樹木葬など管理不要な方法を検討しましょう。

選択肢:樹木葬(30万〜80万円)、永代供養墓(10万〜100万円)、納骨堂(50万〜200万円)、散骨(3万〜30万円) - デジタル遺品の整理開始

パスワードの整理、不要なアカウントの削除を始めましょう。デジタル終活は思った以上に時間がかかります。

整理対象:SNSアカウント、ネットバンキング・証券口座、サブスクリプションサービス、クラウドストレージのデータ - エンディングノートの完成・年2回見直し体制の確立

50代から書き始めたエンディングノートを完成させ、定期的に更新する仕組みを作ります。 - かかりつけ医との関係構築

信頼できるかかりつけ医を見つけ、終末期医療についても相談できる関係を築いておきましょう。

70代夫婦がすべきこと【完成・維持の時期】

認知症リスクを考慮した最終仕上げの時期です。判断力があるうちに、第三者のサポートを受ける仕組みを整えましょう。

- 任意後見契約の検討(費用10万〜20万円)

判断力が低下した時に備えて、信頼できる人に財産管理を託す契約を結びます。認知症になる前の重要な準備です。

契約内容:後見人候補者の選定(親族・専門家)、財産管理の範囲明確化、医療・介護方針の確認 - 身元保証サービスの契約(月1万〜3万円)

入院・入所時の身元保証、緊急時の連絡先として利用できる民間サービス。子どもがいない夫婦には特に重要です。

サービス内容:入院・入所時の身元保証、緊急時の駆けつけサービス、死後事務の代行 - 死後事務委任契約の締結(費用30万〜100万円)

葬儀手配、各種手続きなど、死後の事務を信頼できる第三者に委任する契約です。

委任事務:葬儀・納骨の手配、役所への届出、ライフライン解約、家財処分 - 年1回の終活内容見直し(誕生日など決まった日)

健康状態や法制度の変更に合わせて、終活内容を定期的に見直します。

見直しポイント:遺言書の内容更新、エンディングノートの情報更新、医療・介護方針の再確認、連絡先の最新化 - 重要書類の保管場所の最終確認

配偶者が一人でも必要な書類にアクセスできるよう、保管場所を分かりやすく整理しておきましょう。

よくある疑問と解決策

Q. 老後資金はいくら必要?

A. 夫婦で最低2,500万円、ゆとりある生活なら3,500万円が目安

Q. 兄弟姉妹に迷惑をかけたくない

A. 「死後事務委任契約」で第三者に一括依頼(費用:30万〜100万円)

Q. 認知症になったらどうする?

A. 任意後見制度で信頼できる人に財産管理を託せる

まとめ|子なし夫婦の終活は”ふたりで乗り越える”

終活は「死の準備」ではなく、残された人生をより安心して生きるための投資です。50代から段階的に準備しながら、定期的な夫婦の話し合いを行いましょう。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。