遺言書とエンディングノートの違いが分からず、どっちを書けばいいのか迷っていませんか?

そんな悩みを持つ方は少なくありません。

実はこの2つは目的も役割も違い、使い分け次第で家族の負担を大きく減らすことができます。

この記事では、遺言書とエンディングノートの違いと賢い使い分け方を分かりやすく解説します。

目次

遺言書とエンディングノートの違いとは?

人生の最期に向けた準備として、「遺言書」と「エンディングノート」という2つの選択肢があります。

多くの方が「どちらを作ればいいの?」「違いがよくわからない」と悩まれますが、実はこの2つは根本的に異なる役割を持っています。

遺言書とエンディングノートの違いを整理

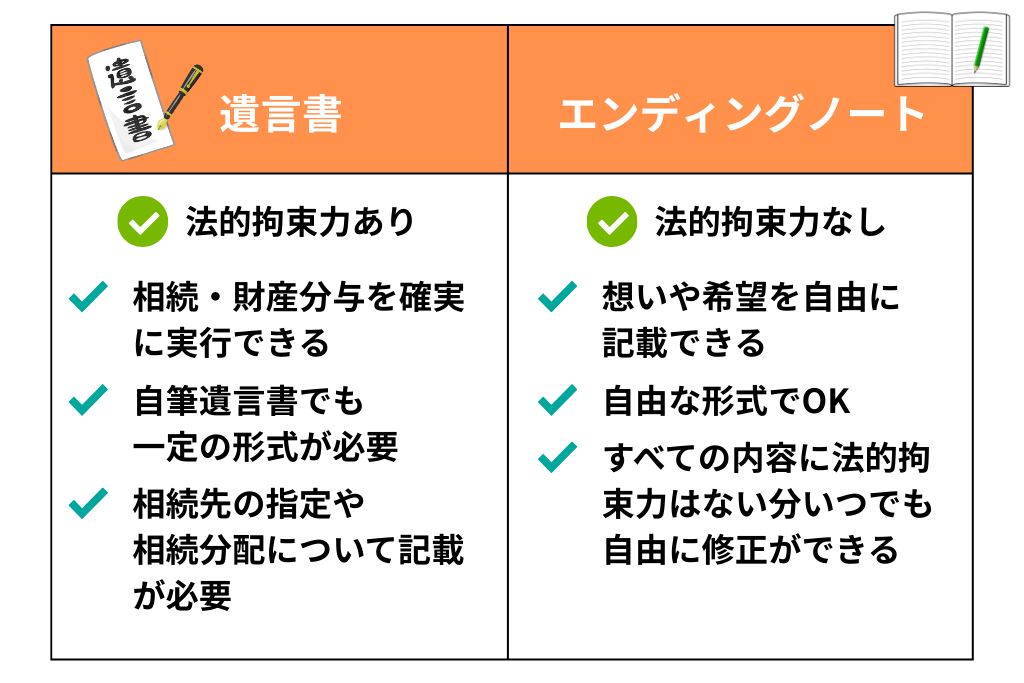

この図から分かるように、遺言書は「法的効力がある文書」で、相続や財産分与を確実に実行するために必要です。

一方、エンディングノートは「想いや希望を自由に残せる記録」で、法的効力はないものの家族の判断を助ける大切な役割を果たします。

- 遺言書: 相続・財産分与などの法的な約束事を明確にする。

- エンディングノート: 医療や介護、葬儀の希望、家族へのメッセージ、デジタル遺品の情報などを伝える。

両者を組み合わせることで、法律面(遺言書)と心情面(エンディングノート)の両方をカバーでき、万一のとき家族の負担を大きく減らせます。

より詳しい比較は下記の表をご覧ください。

| 比較項目 | 遺言書 | エンディングノート |

|---|---|---|

| 法的効力 | あり | なし |

| 主な目的 | 相続・財産分与の指定 | 想い・希望の伝達 |

| 書き方 | 民法で定められた厳格な形式 | 自由形式 |

| 費用 | 数百円〜10万円 | 0円〜数千円 |

| 保管 | 厳重管理が必要 | 家族がアクセスしやすい場所 |

| 更新 | 新しい遺言書で前のものを撤回 | いつでも自由に修正可能 |

| 証人 | 公正証書の場合は2名必要 | 不要 |

遺言書の基本知識|法的効力とできること

遺言書は法的な効力を持つ重要な文書であり、相続時に故人の意思を確実に実現するための手段です。民法で定められた正式な書類として、家族間の相続争いを防ぎ、財産分与を明確に指定できます。

3つの種類と特徴

遺言書には主に3つの種類があり、それぞれ費用や手続き方法が異なります。自分の状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。

1. 自筆証書遺言

- 費用:数百円〜数千円(用紙代、保管料)

- メリット:手軽、秘密性が高い

- デメリット:形式不備で無効になるリスク

- 2020年の法改正により法務局での保管が可能

2. 公正証書遺言

- 費用:3万円〜10万円程度

- メリット:無効になるリスクが低い、紛失の心配がない

- デメリット:費用がかかる、証人2名が必要

- 公証人が作成に関与するため最も確実

3. 秘密証書遺言

- 費用:1万1000円(公証人手数料)

- メリット:内容を秘密にできる

- デメリット:手続きが複雑、あまり利用されない

無効になる主なケース

遺言書は形式的な要件が厳格に定められており、少しでも不備があると無効になってしまいます。以下のような場合は特に注意が必要です。

- 日付の記載がない、または不明確

- 署名・押印がない

- 訂正方法が民法の規定に従っていない

- 共同遺言(夫婦で1つの遺言書など)

- 本人の意思能力に疑問がある場合

自筆証書遺言の具体的な書き方や注意点は、下記で詳しく解説しています。

エンディングノートの基本知識|書ける内容と役割

エンディングノートは法的な制約がない自由度の高い文書で、本人の想いや希望を家族に伝えるためのツールです。遺言書では表現できない感情的な部分や、日常的な希望を記録することができます。

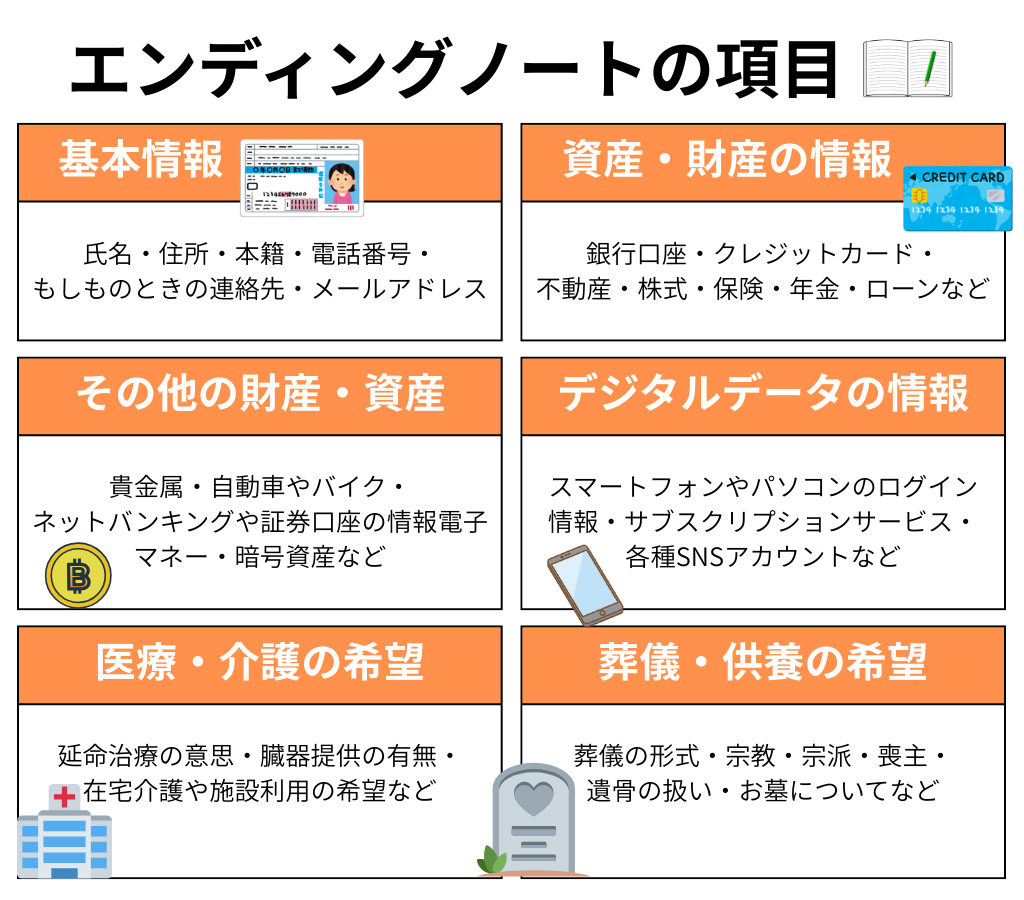

記載できる主な内容

エンディングノートには、医療から日常生活まで幅広い内容を記載できます。家族が迷った時の判断材料として、非常に重要な役割を果たします。

医療・介護について

- 延命治療の希望

- 臓器提供の意思

- 認知症になった場合の対応

- 介護に関する希望

葬儀・供養について

- 葬儀の規模や形式

- 埋葬方法の希望

- 墓地・霊園の情報

家族・関係者への想い

- 感謝のメッセージ

- 大切な思い出

- 家族への希望

実務的な情報

- 重要な連絡先

- 銀行口座・保険の情報

- デジタル遺品(SNS、クラウドサービス)のログイン情報

- ペットの世話について

▼あわせて読みたい

活用される場面

エンディングノートは法的効力がないものの、実際の生活や医療の現場で重要な参考資料として活用されます。

- 医療現場での治療方針決定の参考

- 介護施設での本人の意向確認

- 葬儀社との打ち合わせ

- 家族が迷った時の判断材料

遺言書が特に重要な場合

以下のような状況では、法的効力を持つ遺言書の作成を優先的に検討すべきです。

- 相続人が複数いる

- 事業を営んでいる

- 不動産を複数所有している

- 相続人以外に財産を残したい

- 家族関係が複雑

- 認知症などのリスクが高まっている

エンディングノートが特に有効な場合

以下のような希望がある場合は、エンディングノートの活用が特に効果的です。

- 医療・介護の希望を明確にしたい

- デジタル遺品が多い

- ペットを飼っている

- 家族への想いを残したい

- 葬儀の希望がある

- 相続財産は少ないが、意思は伝えたい

遺言書とエンディングノート、両方を作成するメリット

遺言書とエンディングノートを両方作成することで、以下のような相乗効果が期待できます。

1. 法的効力と想いの両方をカバー

遺言書で法的な部分を、エンディングノートで感情的な部分を補完

2. 家族の判断負担を軽減

迷いが生じた時の判断材料が豊富

3. 段階的な意思表示

健康状態の変化に応じて、適切な時期に適切な文書を参照

実際の活用事例

実際に遺言書とエンディングノートを活用した具体的な事例をご紹介します。これらの事例を参考に、自分にとって最適な方法を検討してみてください。

事例1:70代男性Aさんの場合

状況: 妻と2人の子ども、自宅と預貯金2000万円

作成したもの:

- 公正証書遺言:財産の具体的な分割方法を明記

- エンディングノート:妻への感謝の言葉と、延命治療は希望しないことを記載

結果: 相続はスムーズに進み、医療方針についても家族が迷うことなく決定できた

事例2:60代女性Bさんの場合

状況: 独身、甥・姪が相続人、ペットを飼っている

作成したもの:

- 自筆証書遺言:財産の分割とペットの世話を甥に依頼

- エンディングノート:ペットの詳細な世話の方法、好きな食べ物、病院の情報を記載

結果: 法的な効力で確実に意思を実現し、ペットも適切に世話されている

遺言書とエンディングノートを作成する際は、それぞれの特性を理解した上で、適切な方法で準備することが重要です。以下の注意点を参考にしてください。

よくある質問

遺言書とエンディングノートについて、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。準備を始める前の参考にしてください。

Q1. エンディングノートだけでは不十分ですか?

A1. 財産の分割や相続人の指定などの法的効力が必要な事項については、遺言書が必要です。エンディングノートは補完的な役割として活用するのが適切です。

Q2. 自筆証書遺言で十分ですか?

A2. 財産が少額で相続関係が単純な場合は自筆証書遺言でも十分ですが、確実性を求める場合は公正証書遺言をおすすめします。

Q3. 作成後に内容を変更したくなったら?

A3. 遺言書は新しいものを作成すれば前のものは無効になります。エンディングノートはいつでも自由に修正可能です。

Q4. 家族にいつ伝えるべきですか?

A4. 内容を詳しく話す必要はありませんが、「作成したこと」と「保管場所」は家族に伝えておくことが重要です。

まとめ

遺言書とエンディングノートは、それぞれ異なる役割を持つ重要なツールです。

どちらを選ぶかは個人の状況によりますが、可能であれば両方を準備することで、法的な安心感と家族への心情的な配慮を両立できます。

まずは自分の状況を整理し、何を優先したいかを考えることから始めてみてください。

必要に応じて専門家に相談しながら、家族の負担を軽減する準備を進めていきましょう。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。