親や家族が亡くなったとき、「誰が遺産を相続できるのか」「どの順番で、どの割合で相続するのか」 は多くの人が気になるテーマです。

しかし、相続の優先順位や割合を正しく理解せずに手続きを進めると、思わぬトラブルや相続争いにつながることもあります。

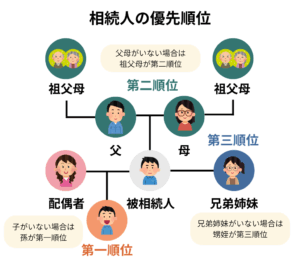

この記事では、法定相続人の順位(相続順位・相続順番)や割合を、図解と一覧表でわかりやすく整理しました。

家族構成に応じた相続順位を理解し、スムーズに手続きを進めましょう。

目次

相続順位(法定相続人の優先順位)とは?

相続順位とは、相続人になる順番のことです。誰が優先的に遺産を受け取るかを民法で定めています。

遺産相続では、民法で定められた「法定相続人」が、決められた順番で遺産を受け継ぎます。この順番を理解することが、正しい遺産分割の第一歩です。

配偶者は常に相続人となり、以下の順位の人と一緒に遺産を分けます。

- 子ども(直系卑属):子どもがすでに亡くなっている場合は孫が相続(代襲相続)

- 父母(直系尊属):子どもがいない場合のみ相続権が発生

- 兄弟姉妹:子も親もいない場合のみ相続権が発生。兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪が代襲

参考:国税庁「相続税の範囲と法定相続分」

遺産相続順位と相続割合の一覧表

相続順位ごとに、誰がどれくらい相続するかの割合(法定相続分)が決まっています。

| 順位 | 相続人の範囲 | 配偶者と相続する場合の割合 | 配偶者なしの場合 |

|---|---|---|---|

| 第1順位 | 子ども・孫(直系卑属) | 配偶者1/2、子ども1/2 | 子どもが全て相続 |

| 第2順位 | 父母・祖父母(直系尊属) | 配偶者2/3、親1/3 | 親が全て相続 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹・甥姪 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 | 兄弟姉妹が全て相続 |

| 配偶者 | 常に相続人 | 上記の通り | – |

相続割合の計算例

実際に家族構成ごとに遺産を分けると、どのくらいの金額になるかを具体例で確認しましょう。

配偶者と子どもがいる場合(第1順位)

- 遺産1,000万円の場合

- 配偶者:500万円(1/2)

- 子2人:各250万円(残り1/2を等分)

配偶者と親がいる場合(第2順位)

- 遺産1,000万円の場合

- 配偶者:667万円(2/3)

- 父母:333万円(1/3) → 父母が2人いれば1人あたり167万円

配偶者と兄弟姉妹がいる場合(第3順位)

- 遺産1,000万円の場合

- 配偶者:750万円(3/4)

- 兄弟姉妹2人:各125万円(残り1/4を等分)

特殊なケースと相続順位の変動

家族構成や状況によって、相続順位は変化することがあります。

代襲相続(孫や甥姪が相続するケース)

- 子が先に亡くなっている場合は孫が相続

- 兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が一代限りで代襲

養子縁組・非嫡出子の相続

- 養子も実子と同じ相続権

- 非嫡出子(婚外子)も現在は平等に相続可能

相続放棄があった場合

- 放棄した人は最初から相続人でなかった扱い

- 次順位または同順位の相続人に権利が移動

相続放棄を検討している方は、相続放棄の手続き方法と注意点もご覧ください。

相続順位を確認するチェックリスト

相続手続きをスムーズに進めるには、家族構成や相続順位を事前に整理しておくことが重要です。

- 家族構成を整理したか(子・親・兄弟姉妹)

- 配偶者の有無と関係性を確認したか

- 代襲相続の可能性はあるか

- 養子・非嫡出子・相続放棄の有無を確認したか

- 相続税が発生する可能性を把握したか

よくある質問(FAQ)

Q1. 親が亡くなった場合の相続順位はどうなりますか?

配偶者と子どもがいれば、配偶者と子どもが第1順位です。子どもがいない場合は、配偶者と親が相続します。親もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。

Q2. 養子や非嫡出子は相続順位に含まれますか?

はい、養子も実子と同じく第1順位に含まれます。非嫡出子も現在は平等に相続権を持ちます。

Q3. 相続放棄すると順位はどうなりますか?

相続放棄すると、その人は初めから相続人でなかったことになり、次の順位や同順位の他の相続人に権利が移ります。

Q4. 兄弟姉妹が亡くなっている場合、誰が相続しますか?

兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子ども(甥・姪)が一代限りで代襲相続します。

まとめ|相続順位を理解すればトラブルを防げる

相続順位は「子 → 親 → 兄弟姉妹」の順番です。配偶者は常に相続人で、順位ごとに割合が変わります。特殊ケース(養子・代襲・放棄)で順位が変動することもあります。

まずは家族構成を整理して、自分や家族がどの順位に該当するかを確認しましょう。

不安な場合は、司法書士や弁護士に相談することで、相続トラブルを未然に防げます。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。