人が亡くなったあとに身にまとう「死装束(しにしょうぞく)」には、古くからの意味と作法があります。しかし近年では、宗派や価値観の多様化により、「自分らしい旅立ち」を意識して準備する人も増えています。

この記事では、死装束の正しい着方を中心に、左前の理由や現代的なアレンジまでわかりやすく解説します。終活の一環として、自分自身や家族のために「旅立ちの装い」を知っておきましょう。

目次

死装束とは?白装束との違いと意味

死装束とは、故人があの世へ旅立つ際に着せられる衣装のことです。仏教では「旅立ちの装い」とされ、白い衣は「浄土へ向かう純粋な心」を象徴しています。

昔から「死に装束」とも呼ばれ、旅路に必要な装具を添えることから「旅支度」の一部とされています。

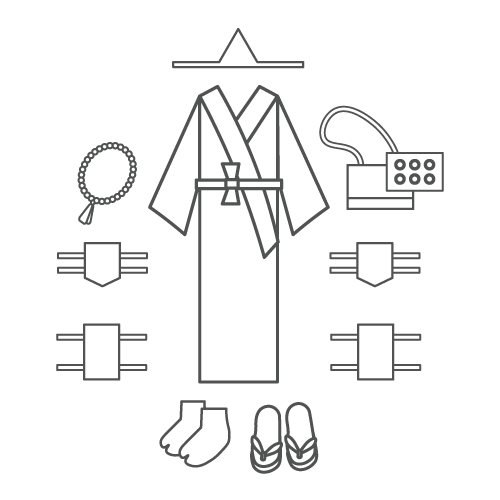

下図は、代表的な死装束の基本セットです。

- 経帷子(きょうかたびら):白一色の単衣の着物で、死装束の中心となる衣。清らかな心で浄土へ旅立つことを表します。

- 帯(おび):胸の下で横結びにします。縦結びは「別れ目」を連想させるため避けられます。

- 足袋(たび):白い布製の足袋を履かせます。あの世への旅の道中で足を汚さないようにという願いが込められています。

- 手甲(てこう)・脚絆(きゃはん):腕と脚を守るための白い布。旅支度の一部として、しっかりとした身なりを整える意味があります。

- 三角頭巾(さんかくずきん):額にあてる白い布で、魂を守る護符のような意味を持ちます。幽霊の姿でもよく描かれるため印象的です。

- 数珠(じゅず):仏教において故人が念仏を唱えながら浄土へ向かう象徴。右手に添えられることが多いです。

- 草履(ぞうり)・杖(つえ):あの世への旅路を歩むための道具。転ばずに極楽へたどり着けるようにという願いが込められています。

- 六文銭(ろくもんせん):三途の川の渡し賃とされる古い風習。現在は紙製や模造品を添えることが多いです。

故人を浄土へ送り出すという仏教的な世界観の中で、死装束は単なる衣装ではなく、この世とあの世を繋ぐ儀式的な意味を持つ重要な要素なのです。

白装束との違い

白装束は生者が修行や祈願の際に身につける衣を指し、死装束は亡くなった人に着せる衣という点で異なります。

どちらも「白=清め」を意味しますが、白装束は生の修行、死装束は浄土への旅という目的の違いがあります。

左前で着る理由と「右前」との違い

死装束の着方で最も特徴的なのが「左前」です。

普段の着物は右前なのに、なぜ故人だけが左前で着せられるのでしょうか。ここでは、その文化的・宗教的な意味を詳しく解説します。

なぜ左前なのか

死装束は「左前」で着せます。

これは「この世」と「あの世」を反転させる意味があり、亡くなった方を「あの世の住人」として送り出すための風習です。

この作法の背景には、古い日本の陰陽思想が関係しています。

平安時代には、生者は「陽」の側、死者は「陰」の側に属するとされ、両者を区別することが重要だと考えられていました。

右前(右が前に来る着方)が生者、左前(左が前に来る着方)が死者という区別は、この思想から生まれたもので、1000年以上前から続く日本独自の作法といわれています。

左右を間違えるとどうなるか

右前で着せると「生者の装い」と同じになり、供養の作法としては誤りとされます。

現代では葬儀社の専門スタッフが対応しますが、不安な場合は「左前で着付けていただきたい」と伝えておくと安心です。

死装束の着方:基本の流れと手順

死装束を実際にどのように着せるのか、基本的な流れを紹介します。

宗派や地域によって細部は異なりますが、共通の手順を理解しておくと安心です。

着せるタイミングと準備

死装束を着せるのは、湯灌(ゆかん)や清拭を終えたあとが一般的です。

衣装は「経帷子(きょうかたびら)」を中心に、帯・足袋・三角頭巾・数珠などを用意します。

基本の着方手順

- 故人の体を清めたあと、衣を広げ左前になるように配置する

- 袖を通し、帯を胸の下で結ぶ(縦結びにしない)

- 足袋を履かせ、脚絆(きゃはん)と手甲をつける

- 三角頭巾を額にあて、手に数珠や経文を添える

- 最後に杖や草履などの旅支度品を添えて納棺する

宗派による違いと現代の多様化

宗派や地域によって、死装束の形式や着方には違いがあります。

また、最近では形式にとらわれない「自分らしい旅立ち」も増えています。

宗派別の特徴と背景

| 宗派 | 主な特徴 | 使用する装い | 象徴する意味 |

|---|---|---|---|

| 浄土真宗 | 形式にこだわらず、信心を重視 | 普段着・正装 | 阿弥陀如来の本願を信じる心 |

| 曹洞宗 | 伝統的作法を重視し、厳かに見送る | 左前の経帷子・三角頭巾 | 修行と静寂を重んじる |

| 神道 | 白を神聖の象徴とし、数珠の代わりに玉串 | 白い狩衣(かりぎぬ) | 故人は神となる存在 |

現代の「エンディングドレス」や私服納棺

近年は、「死装束=白」ではなく、本人の好みを反映した着方も増えています。

たとえば、思い出の服やエンディングドレスを選ぶ人も多く、「生前の自分らしさをそのままに旅立つ」という考え方が広がっています。

注意点: 金属ボタンや燃えにくい素材は避けましょう。火葬に影響が出る場合があるため、必ず葬儀社に確認を。

よくある質問(FAQ)

Q1. 死装束は誰が用意するのですか?

多くの場合、葬儀社が一式を準備します。湯灌や納棺の際に着付けまで対応します。

「自分で選びたい」場合は、生前準備として購入・保管しておくことも可能です。

Q2. 生前に死装束を準備しておくのは縁起が悪い?

現代では、安心して最期を迎えるための前向きな準備と捉えられています。

エンディングノート同様、希望を明確にしておくことが大切です。

Q3. 故人が生前に好きだった服を着せてもいいの?

可能です。最近は故人らしさを重視する納棺も増えています。

ただし、燃えにくい素材や金属パーツは避けるなど、事前に葬儀社へ確認しましょう。

Q4. 宗派がわからない場合、どんな死装束を選べばいい?

迷ったら、最も一般的な白い経帷子(きょうかたびら)で問題ありません。

不安があれば葬儀社に相談し、地域や慣習に合わせて整えてもらいましょう。

まとめ:死装束の着方を知ることは「自分を整える」こと

死装束の着方を学ぶことは、単なる作法の理解ではなく、自分の人生をどう締めくくるかを考えるきっかけにもなります。

宗派や形式にとらわれず、「どんな姿で旅立ちたいか」を自分で選ぶことこそ、現代の終活における最大のポイントです。

左前の理由、宗派ごとの違い、そして現代的な選択肢を知ることで、いざという時に慌てず、心を込めて送り出す準備ができます。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。