「自分が亡くなったあと、葬儀や役所の手続き、遺品整理は誰がやってくれるのか?」

おひとりさまや、高齢の親をもつご家族の間で、近年このような不安の声が増えています。

そんな”そのとき”への備えとして注目されているのが「死後事務委任契約」です。

この記事では、死後事務委任契約の基本から、誰に何を任せるべきか、契約の流れ、費用、注意点までをわかりやすくご紹介します。

さらに、実際のケースや起こりうるリスクとその対策についても触れながら、契約後の管理まで丁寧に解説していきます。

目次

死後事務委任契約とは?その役割と仕組み

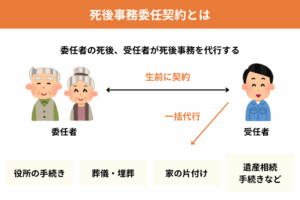

死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後に発生する手続き(葬儀、解約、遺品整理など)を、生前に第三者に委ねておく契約です。

これは民法上の「委任契約」に基づき、公正証書(公証人が作成する法的効力の高い文書)などで正式に取り交わされます。

遺言書が”財産の行き先”を指定する法的文書であるのに対し、死後事務委任契約は”誰が事務手続きを担うか”を明確にする実務的な契約です。

制度との比較

| 制度名 | 対象期間 | 主な内容 | 死後事務委任契約との関係 |

|---|---|---|---|

| 遺言書 | 死後 | 財産の承継指示 | 併用可能・相互補完 |

| 遺言執行者 (遺言内容を実行する人) |

死後 | 遺言内容の実行 | 役割分担が可能 |

| 成年後見制度 | 生前 | 判断能力が低下したときの生活支援 | 死後には効力なし |

| 死後事務委任契約 | 死後 | 葬儀・行政手続き・遺品整理など | – |

委任できる内容一覧と優先順位

死後事務で委任できる内容は多岐にわたります。緊急性や重要性に応じて、以下のように優先順位を整理しておくとわかりやすいです。

| 優先度 | 委任できる内容 |

|---|---|

| 最優先 |

|

| 高い重要性 |

|

| その他 |

|

委任できないこと・注意すべき制約

死後事務委任契約は万能ではなく、委任の対象外となる内容や実務上の制約があります。以下に整理しました。

| 分類 | 具体例 |

|---|---|

| 法律上できないこと |

|

| 実務上の制約 |

|

ポイント: こうした制約を避けるために、公正証書で契約を残すことが推奨されます。

死後事務委任契約について知っておくべきリスクとデメリット

受任者に関するリスク

- 受任者の途中死亡・廃業により契約が履行できなくなる

- 受任者との連絡が取れなくなる

- 受任者が契約通りに業務を実行しない可能性

費用に関するリスク

- 預託金の管理方法によっては元本割れのリスク

- 想定以上の費用が発生し、預託金が不足する可能性

- 長期間の契約により、インフレで実質的な価値が目減り

対策方法

- 代替受任者を必ず設定する

- 預託金の管理方法を明確にする

- 定期的な見直しと費用の再計算を行う

こんな人におすすめ|死後事務委任契約が有効なケース

誰にとって必要な制度なのか──死後事務委任契約が特に役立つとされる状況や人の特徴について、具体的に解説します。

おひとりさま・身寄りがない方

- 結婚歴がない、または配偶者と死別

- 子どもがいない、または疎遠

- 家族に迷惑をかけたくない

家族がいても適しているケース

- 遠方に住んでいる家族に負担をかけたくない

- 専門的な手続きを任せたい

- 家族に頼れない・関係性に不安がある

- 家族が高齢で、手続きが困難

特殊な事情がある方

- ペットを飼っている

- 特別な葬儀の希望がある

- デジタル遺品が多い

- 事業を営んでいる

死後事務委任契約の流れと費用相場

「興味はあるけれど、手続きが複雑そう…」「費用はどれくらいかかるの?」 そんな疑問を解消するために、契約のステップと費用の目安を詳しく紹介します。

契約までのステップ

- 委任内容の整理(何を誰に任せたいか)

- 受任者の選定(行政書士、司法書士、専門団体など)

- 契約書の作成(公正証書推奨)

- 契約後の保管・共有(家族やエンディングノート(終活で自分の情報をまとめておく記録帳)にも記載)

費用の目安

| 項目 | 相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 公正証書作成費 | 約2〜3万円 | 公証役場へ支払い |

| 専門家報酬 | 約10〜30万円 | 内容・地域による |

| 実費預託金 | 約50〜200万円 | 葬儀・解約費用等の原資 |

| 年間管理費 | 約1〜3万円 | 契約後の保守・確認対応 |

※信託会社・法人を使う場合は別途費用が発生します。

※費用は法改正や社会情勢により変動する可能性があります。

費用を抑えるコツ

- 委任内容を必要最小限に絞る

- 複数の専門家から見積もりを取る

- 親族ができることは除外する

- 公正証書以外の選択肢も検討する(ただし信頼性は劣る)

さらに死後事務委任契約は、一度結んだら終わりではありません。人生の状況に応じて内容を柔軟に見直すことで、契約の有効性と安心感を保てます。

受任者選びのポイント

誰に任せるか──それが最も重要な決断かもしれません。信頼できる受任者を見極めるための具体的なチェックポイントを解説します。

見極めチェックリスト

信頼性の確認

- 信頼関係がある相手か(生前の接点の有無)

- 資格・許認可の確認(行政書士や専門団体の所属確認)

- 実績や口コミの確認

- 事務所の所在地が明確か

サービス内容の確認

- 料金体系やサービス内容が明確か

- 契約後のサポート体制が整っているか

- 代替受任者の制度があるか

- 預託金の管理方法が適切か

コミュニケーション

- 相談しやすい雰囲気か

- 説明が分かりやすいか

- レスポンスが早いか

- 定期的な連絡体制があるか

受任者の種類と特徴

個人(行政書士・司法書士など)

メリット:直接的な関係、費用が比較的安い

デメリット:事業継続リスク、専門分野の限界

法人・団体

メリット:事業継続性、幅広い対応力

デメリット:費用が高い、担当者の変更リスク

親族・知人

メリット:費用負担が少ない、信頼関係

デメリット:専門知識の不足、負担をかける

よくある質問(FAQ)

死後事務委任契約に関して、読者からよく寄せられる疑問をまとめました。初めて契約を検討する方にも参考になる内容です。

Q1. 死後事務委任契約は公正証書でなければ無効ですか?

→ いいえ。私文書でも有効ですが、公正証書での作成が強く推奨されます。金融機関や行政機関での手続きがスムーズになります。

Q2. 家族がいても契約する意味はありますか?

→ あります。家族の負担軽減や確実な実行のために契約する人は多くいます。特に専門的な手続きでは効果的です。

Q3. 途中で内容を変更できますか?

→ はい、可能です。再契約や追加契約により柔軟に見直せます。ただし、公正証書の場合は再作成費用がかかります。

Q4. 遺言書と重複しませんか?

→ 重複というより補完関係です。遺言=財産の承継、死後事務委任契約=手続きの実行という役割分担です。

Q5. 契約後に受任者と連絡が取れなくなったら?

→ 契約時に「代替受任者」を設定しておくことが重要です。また、定期的な連絡確認も必要です。

まとめ|死後事務委任契約で”その後”も安心を

死後事務委任契約は、終活の中でも”安心してその日を迎える”ための具体的な備えです。

重要なポイント

- 何を誰に託すかを明確にしておくことで、残された人に負担をかけずに済みます

- 遺言書との併用で、財産・手続き両面の不安をカバーできます

- 契約後も定期的な見直し・共有が大切です

- リスクを理解した上で、適切な対策を講じることが重要です

まずは信頼できる専門家に相談して、あなたらしい終活の第一歩を踏み出してみてください。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。