故人の大切な想いが込められた遺言書。つい好奇心や善意から開封してしまったという方も少なくありません。

ですが、遺言書の取り扱いには法律上のルールがあり、場合によっては「罰則」の対象になることもあります。

この記事では、なぜ開封してはいけないのかを理解したうえで、すぐに取るべき対応をチェックリスト付きで詳しく解説します。

どうして開封してはいけないのか?

遺言書を封したまま開封せずに家庭裁判所で検認を受けることは、遺言者の意思を正確に反映させるための法的手続きです。

遺言書は「封をしたまま家庭裁判所で開封」することが民法第1004条および家事事件手続法第221条で定められています。

この規定は遺言者の意思を守り、不正な改ざんや紛失を防ぐために重要です。

開封した場合の罰則

遺言書を開封してしまった場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります(家事事件手続法第289条)。

しかし故意でない場合や善意による開封の場合は、実際の運用では柔軟に対応されることが多いです。

重要なのは開封後の適切な対応です。

開封してしまった場合の緊急対応チェックリスト

誤開封後は初めの対応がトラブルの大小を左右します。

ここでは、時間軸別に具体的なタスクをリスト化し、迅速かつ漏れなく対処する方法を解説していきます。

即座に行うべきこと

- 遺言書の内容を記録や撮影しない

- 可能な限り元の状態に封を戻す

- 破損部分をさらに損傷させないよう注意深く保管

- 開封した事実を隠さず記録する(日時、状況、立会人など)

24時間以内に行うべきこと

- 相続人全員に開封の事実を報告

- 相続専門の弁護士に相談の連絡を取る

- 家庭裁判所への検認申立ての準備を開始

1週間以内に行うべきこと

- 検認申立てを家庭裁判所に提出

- 必要書類の収集を完了

- 相続人間の情報共有を徹底

遺言書の種類別対応方法

遺言書の形式ごとに対応が異なります。ここでは自筆証書・公正証書・秘密証書それぞれの特徴と、開封後の具体的な手続きポイントを解説します。

自筆証書遺言の場合

- 特徴: 遺言者が自筆で作成

- 開封後の対応: 封が破損していても検認手続きが完了すれば有効となることが多い

- 注意点: 筆跡鑑定が必要になる場合がある

公正証書遺言の場合

- 特徴: 公証人が作成した公的文書

- 開封後の対応: 封の有無にかかわらず信頼性が高く効力を維持

- 注意点: 公証役場に原本が保管されているため、開封による影響は限定的

秘密証書遺言の場合

- 特徴: 内容を秘密にしつつ公証人が存在を証明

- 開封後の対応: 検認手続きが必要だが、公証人の関与により信頼性は高い

- 注意点: 最も珍しい形式のため、専門家の助言が特に重要

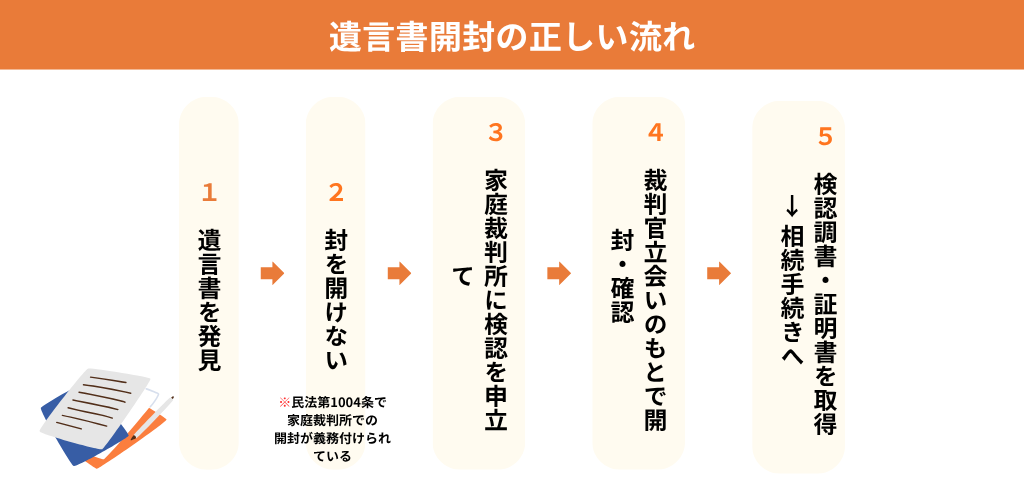

検認手続きの詳細な流れ

検認申立ては相続手続きの出発点です。ここでは必要書類から申立て後のスケジュール、当日の流れまでをステップごとに解説します。

裁判所の「遺言書の検認」によれば、遺言書の保管者や発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないとされています。

なお、この検認手続きは、遺言の有効・無効を判断するものではなく、遺言書の形状や加除訂正の有無などを確認する手続きである点に注意が必要です。

参考:遺言書の検認

必要書類一覧

- 検認申立書(家庭裁判所で入手可能)

- 遺言者の戸籍謄本(出生から死亡まで)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 遺言書(開封済みでも提出必要)

- 申立手数料(収入印紙800円)

- 郵送料(連絡用郵便切手)

手続きの期間と費用

- 申立てから検認期日まで: 通常1〜2ヶ月

- 基本費用: 800円(収入印紙)+郵送料

- 弁護士費用: 10〜30万円(複雑さによる)

検認当日の流れ

- 相続人全員が家庭裁判所に出席(欠席も可能だが推奨されない)

- 裁判官立会いの下で遺言書を開封・確認

- 検認調書の作成

- 検認済証明書の発行

弁護士相談のタイミングと選び方

相続専門の弁護士への相談はトラブルを未然に防ぎ、スムーズな手続きを実現します。ここでは相談タイミングと選定基準を解説します。

相談すべきタイミング

- 最優先: 開封してしまった直後

- 重要: 相続人間で意見の相違が生じた時

- 推奨: 検認申立て前の準備段階

相続専門弁護士の選び方

- 実績の確認: 相続事件の取扱い件数

- 専門性: 相続専門の資格や経験

- 費用体系: 明確な料金設定

- アクセス: 通いやすい立地

相談時の準備事項

- 遺言書(開封済み)

- 相続関係説明図

- 遺言者の戸籍謄本

- 開封に至った経緯の詳細メモ

実際の解決事例

実際に開封トラブルを解決した事例から、効果的な対応方法を学びましょう。ここでは具体的なケースと成果を紹介します。

事例1: 開封後も有効と認められたケース

状況: 遺言者の配偶者が死亡直後に誤って開封

対応: 即座に弁護士に相談し、検認申立てを実施

結果: 検認手続きを経て遺言書の効力が認められ、相続手続きが完了

事例2: 相続人間の協議で解決したケース

状況: 長男が開封し、他の兄弟から不信の声

対応: 家族会議を開催し、弁護士立会いの下で検認申立て

結果: 透明性の確保により家族関係が修復され、円満な相続が実現

よくある質問(FAQ)

Q1: 開封してしまった遺言書はもう使えないのですか?

いいえ、開封しても検認手続きを経れば有効です。重要なのは適切な手続きを踏むことです。

Q2: 5万円の過料は必ず支払うのですか?

故意でない開封の場合、実際に過料が科されることは稀です。ただし、適切な対応が前提です。

Q3: 相続人の一人が反対しても検認はできますか?

はい、検認は遺言書を発見した人が申立てできます。相続人全員の同意は不要です。

Q4: 検認にかかる期間はどのくらいですか?

申立てから検認期日まで通常1〜2ヶ月、その後の手続きを含めると2〜3ヶ月が目安です。

Q5: 弁護士費用はどのくらいかかりますか?

検認手続きのみなら10〜20万円、複雑な相続問題が絡む場合は30万円以上になることもあります。

まとめ

遺言書を開封してしまった場合でも、適切な対応により問題は解決できます。重要なポイントは:

- 慌てずに適切な初動対応を取る

- 相続人全員への誠実な報告

- 専門家への早期相談

- 法的手続きの確実な実行

開封してしまったことを隠したり、放置したりすることが最も大きなトラブルの原因となります。透明性を持って対応することで、遺言者の意思を尊重した相続手続きが可能になります。

困った時は一人で抱え込まず、相続専門の弁護士に相談することをお勧めします。適切な専門家のサポートがあれば、開封というトラブルも円満に解決できるでしょう。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。