「自分の財産を、誰かの役に立てたい」「お世話になった地域に恩返しがしたい」──そんな想いを叶える方法のひとつが、遺贈寄付です。

子どもがいない方や、相続人が遠い親族だけという方の間で注目が高まっています。

この記事では、遺贈寄付の基本的な仕組み・手続きの流れ・注意点までをわかりやすく解説します。

遺贈寄付とは何か

遺贈寄付は、人生の最終章で財産を社会へ託すための仕組みです。単なる寄付ではなく、遺言を通して意思を残すことができる点が特徴です。

たとえば、日本財団や、国連UNHCR協会によると、遺贈寄付は「自分の想いを未来に託す新しい社会貢献のかたち」「人道支援を次の世代へつなぐ手段」とされており、寄付者の意思を尊重しながら、医療・教育・福祉などさまざまな分野で活用されています。

少子化や価値観の多様化により「社会に恩返しをしたい」という想いが広がり、遺贈寄付への関心が高まっています。人生100年時代において、資産を社会へ還元する選択肢として定着しつつあります。

遺贈寄附と相続寄附の違い

「遺贈寄附」と「相続寄附」はどちらも“財産を社会に託す寄附”ですが、寄附をする人(寄附者)と相続税の扱いが異なります。

| 項目 | 遺贈寄附 | 相続寄附 |

|---|---|---|

| 寄附者 | 遺言者(ご本人)または委託者(ご本人) | 相続人(財産を受け継いだ人) |

| 寄附のタイミング | ご本人の死後、遺言や信託によって実行される | 相続後に相続人の意思で寄附を行う |

| 相続税の扱い | 遺贈寄附した財産は「最初から相続財産でない」とされ、相続税の対象外 | 相続税の申告期間内に寄附すれば、非課税特例が適用される |

| 主な手続き | 遺言書作成・信託契約など生前準備が必要 | 相続後に寄附申込書などを提出し寄附を実行 |

| メリット | 本人の意思をそのまま社会に託せる | 相続人の判断で社会貢献できる |

「遺贈」と「寄付」の違いを整理する

遺贈寄付とは、「自分の死後、財産の一部または全部を寄付として団体や機関に譲ること」です。生前寄付と異なり、遺言書で意思を残す点が大きな特徴です。

- 包括遺贈: 財産全体の一定割合を寄付する方法

具体例:「全財産の30%を○○団体に寄付する」といった指定方法。預金・不動産・株式など、すべての財産の30%相当が対象になります。

- 特定遺贈: 預金・不動産など特定の財産を指定して寄付する方法

具体例:「A銀行の普通預金300万円を△△NPOに寄付する」「B市の土地を□□法人に寄付する」など、具体的に財産を指定します。

これらを通じて、自身の資産を未来への社会貢献に活かすことができます。金額に決まりはなく、数十万円からでも始められます。

遺贈寄付のメリットとデメリット

遺贈寄付を理解するには、感情面・税制面・法務面の3つの観点が大切です。ここでは主な利点と注意点を整理します。

社会的・心理的なメリット

自分の財産が社会の役に立つという安心感や充実感を得られます。とくに子どもがいない場合や、生きた証を残したい方にとって、遺贈寄付は想いを形にする有力な手段です。

税制上のメリットと節税ポイント

寄付先が一定の要件を満たす公益法人や認定NPO法人などの場合、相続税が非課税になるケースがあります。結果として、相続人の税負担軽減につながることもあります。

注意点・リスク(遺留分や受入可否など)

遺留分とは、法律で保障された相続人の最低取り分のこと。全財産を寄付に回すことはできません。たとえば、配偶者や子どもがいる場合、全財産の半分は相続人に残す必要があります。

また、財産の種類によっては団体が受け取りを辞退する場合もあるため、事前確認が不可欠です。不動産など換価に手間がかかる資産は、寄付先の負担になり得ます。

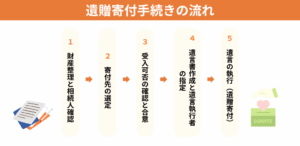

遺贈寄付手続きの流れ

遺贈寄付は段階的な準備が成功の鍵です。全体像を把握してから個別の選択に進むと、手戻りを減らせます。

ステップ1:財産整理と相続人確認

預貯金・不動産・有価証券・保険などの資産を洗い出し、相続人の範囲と遺留分の影響を把握します。

ステップ2:寄付先の選定

理念・活動実績・情報公開状況・受入条件(財産種別、使途指定の可否など)を照らし合わせて候補を絞ります。事前相談窓口を活用すると具体像が掴みやすくなります。

ステップ3:受入可否の確認と合意

団体に受入可否を確認し、必要に応じて覚書・合意書の取り交わしを検討します。不動産や美術品など換価が必要な資産は運用負担も確認しましょう。

ステップ4:遺言書作成と遺言執行者の指定

寄付先の正式名称・所在地・寄付内容を明記し、遺言執行者を指定します。公正証書遺言により、実務上の確実性を高められます。

ステップ5:遺言執行(遺贈寄付)

遺言書の内容に基づき、遺言執行者が寄付を実行する最終ステップです。預金の払い戻しや不動産の名義変更などを行い、指定の団体へ寄付を完了させます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 家族が反対しても遺贈寄付はできますか?

遺留分を侵害しない範囲であれば可能です。ただし、トラブルを避けるために早期の情報共有と合意形成をおすすめします。

Q2. どんな団体に寄付できるの?

公益法人・認定NPO法人・学校法人・社会福祉法人など、公共性の高い団体が対象です。受入体制や使途指定の可否は団体により異なります。

Q3. 税理士や弁護士への相談は必須ですか?

法律上は必須ではありませんが、遺留分の計算や遺言書の文言チェックには専門知識が必要です。初回無料の専門家相談を活用すると安心です。

Q4. 費用はどれくらいかかりますか?

- 公正証書遺言の作成費用:5〜10万円程度

- 専門家への相談料:初回無料〜3万円程度

- 遺言執行者の報酬:財産額の1〜3%程度

総額で10〜20万円程度が目安ですが、財産規模や依頼内容により変動します。

Q5. おひとりさまでも遺贈寄付はできますか?

もちろん可能です。相続人がいない・少ない方にとって、遺贈寄付は財産を有意義に活用できる有力な選択肢です。遺言執行者を信頼できる専門家に依頼しておけば、手続きも安心です。

まとめ:遺贈寄付で想いを未来へつなぐ

遺贈寄付とは、財産を社会に託す終活の一つの形です。遺言書を通じて意思を残すことで、人生の最終章にも社会に貢献できます。

まずは次の3ステップから始めてみましょう。

- 財産の棚卸し: 預貯金・不動産などをリストアップ

- 寄付先の検討: 応援したい分野や団体を探す

- 専門家への相談: 遺留分や税制について確認

一歩ずつ進めることで、納得のいく遺贈寄付が実現できます。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。