「分骨とは何をすること?」「いつ、どんな手続きが必要なの?」と疑問に思う方は多いでしょう。

分骨とは、故人の遺骨を複数の場所に分けて納める供養の方法です。近年は、家族が離れて暮らすことが増え、「実家のお墓と自分のお墓の両方に納めたい」「手元で供養したい」と考える方が増えています。

この記事では、分骨の意味・方法・費用・注意点を、初めての方にもわかりやすく解説します。

家族の想いを尊重しながら、正しい手続きと供養の形を選びたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

分骨とは?意味と他の供養方法との違い

まずは「分骨」という言葉の正しい意味を整理しましょう。似た言葉が多いため、他の供養方法との違いを理解することが、正しい判断をする第一歩になります。

「分骨」とはどんな供養方法?

分骨とは、一人分の遺骨を複数の場所に分けて納めることを指します。たとえば、「お墓の一部を実家の仏壇に」「本山や菩提寺に一部を納める」「少量を手元に置く」といった形です。近年は「手元供養」や「永代供養」との併用も増えています。

「全骨」「粉骨」「改葬」との違い

以下は、よく混同される供養方法の違いをまとめた表です。

| 供養方法 | 内容 | 行政手続き |

|---|---|---|

| 全骨 | すべての遺骨を一か所に納める | 不要 |

| 粉骨 | 遺骨を粉末状にして保管・散骨に利用 | 不要(散骨時は一部自治体確認) |

| 改葬 | 墓を移すために遺骨を別の墓地に移動 | 改葬許可申請が必要 |

| 分骨 | 遺骨を複数に分けて納骨・保管する | 分骨証明書の取得が必要 |

なぜ分骨を選ぶ人が増えているのか

ここでは、分骨を選ぶ人が増えている背景と理由を解説します。家族の暮らし方の変化や宗教的な考え方など、現代ならではの事情があります。

家族が離れて暮らす現代ならではの供養

子どもが遠方で暮らしている家庭も多く、「近くで手を合わせたい」という思いから分骨を選ぶ方が増えています。また、核家族化の進行により「実家墓と自分の墓の両方に納骨したい」という需要も高まっています。

宗教・風習上の目的

一部の宗派では「本山納骨」や「分骨供養」が古くから行われています。分骨することで、故人がより広いご加護を得られるという考え方もあります。菩提寺の方針は寺院ごとに異なるため、事前相談が安心です。

分骨の仕方とは?分骨証明書の申請から分かりやすく解説

分骨の方法には、火葬直後に行う方法と、すでにお墓に納めた遺骨を取り出して行う方法の2種類があります。ここでは、それぞれの具体的な手順を紹介します。

分骨証明書の申請方法

分骨を行う際には、「分骨証明書」が必要です。これは、火葬場または埋葬先の自治体が発行する公的な書類で、分けた遺骨が正しく手続きされたことを証明するものです。

分骨先の納骨堂や永代供養墓で提出を求められるケースが多いため、あらかじめ取得しておくと安心です。

申請できる場所

分骨証明書は、火葬を行った火葬場または遺骨が納められている墓地・霊園を所管する自治体で発行されます。

発行窓口は地域によって異なりますが、多くの場合は市区町村の環境課・衛生課・住民生活課などが担当しています。

申請に必要な書類

- 申請書(窓口または自治体サイトで取得)

- 火葬許可証または埋葬許可証

- 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

- 墓地の使用許可証や使用者名義の確認書類(必要に応じて)

申請手順

- 自治体の担当窓口に連絡し、分骨証明書の申請方法を確認します。

- 必要書類を準備し、窓口または郵送で申請します。

- 申請内容に不備がなければ、分骨証明書が発行されます。

発行手数料と日数

多くの自治体では発行手数料は無料です。即日発行が可能な場合もありますが、郵送の場合は数日かかることがあります。

地域によって運用が異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。

参考サイト

分骨証明書の申請方法については、各自治体で詳細が定められています。以下の公式情報も参考になります。

▶︎ 猪名川町|分骨証明書の申請方法

(申請書の様式、必要書類、郵送手続きの案内などを掲載)

(参考:猪名川町「分骨証明書」案内、厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」)

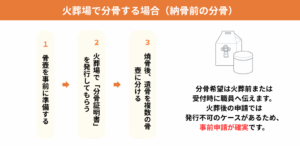

火葬場で分骨する場合(納骨前の分骨)

火葬直後に分骨を行うのが最もスムーズで、手続きも簡単です。以下の流れで行います。

- 骨壺を事前に準備する

分骨用の骨壺は葬儀社や仏具店で購入可能です。サイズは2〜3寸程度が一般的です。分ける数に応じて用意します。 - 火葬場で「分骨証明書」を発行してもらう

分骨希望は火葬前または受付時に職員へ伝えます。火葬後の申請では発行不可のケースがあるため、事前申請が確実です。 - 焼骨後、遺骨を複数の骨壺に分ける

火葬終了後、遺族の立ち会いのもと職員が丁寧に遺骨を分けます。宗派や地域の作法に配慮し、希望があればあらかじめ伝えておきましょう。

ポイント:火葬場で分骨しておけば、後から墓を開ける必要がなく費用も抑えられます。分骨証明書は新たな納骨先や永代供養墓で求められるため、必ず保管してください。

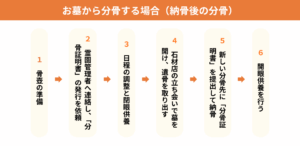

お墓から分骨する場合(納骨後の分骨)

すでに納骨済みの遺骨を分ける場合は、寺院や霊園の許可が必要です。以下の手順で行います。

- 骨壺の準備

取り出す遺骨を納める骨壺を用意します。小型や湿気防止の密閉型が扱いやすいです。 - 霊園管理者へ連絡し、「分骨証明書」の発行を依頼

墓地・霊園の管理者に分骨希望を伝え、必要書類(使用許可証・身分証など)を確認します。分骨証明書はこの段階で発行してもらいます。 - 日程の調整と閉眼供養

墓石を動かす前に僧侶を招いて「閉眼供養(魂抜き)」を行います。仏教的作法として一般的です。 - 石材店の立ち会いで墓を開け、遺骨を取り出す

安全のため、墓の開閉は専門の石材店に依頼します。取り出した遺骨を新しい骨壺に分けます。 - 新しい分骨先に「分骨証明書」を提出して納骨

納骨堂や永代供養墓など、受け入れ先で分骨証明書の提示を求められます。提出がないと受け入れ不可の場合があるため注意してください。 - 開眼供養を行う

作業後は僧侶を招き「開眼供養(魂入れ)」を行い、墓を元に戻します。

ポイント:墓の構造や宗派によっては複数回の供養が必要なことがあります。改葬と異なり、分骨は「遺骨の一部を移す」行為のため行政の改葬許可は通常不要ですが、一部自治体で届出を求められる場合があります。

分骨の費用と相場

分骨には、骨壺代や供養費用、証明書発行など、いくつかの費用が発生します。ここでは一般的な相場をまとめました。

主な費用項目

分骨にかかる主な費用と目安金額の一覧です。地域・寺院・石材店により異なるため、見積もりで確認しましょう。

| 項目 | 目安費用 | 備考 |

|---|---|---|

| 分骨用骨壷 | 3,000〜10,000円 | サイズ・材質により変動 |

| 分骨証明書発行 | 300〜500円前後 | 火葬場・役所にて発行 |

| 石材店の作業費 | 2〜5万円 | 墓の開閉・遺骨取り出し |

| 閉眼・開眼供養 | 1〜3万円 | 寺院へのお布施目安 |

火葬場で同時に分骨しておくと、墓の開閉が不要なため費用を抑えられます。「後から取り出す」よりも「最初から分ける」方が負担が少なく、トラブルも予防できます。

分骨の注意点とトラブル事例

分骨を行う際には、家族間の合意や宗教的な配慮が欠かせません。ここでは、よくある注意点とトラブル事例を紹介します。

親族間の合意がないまま行うとトラブルに

分骨は祭祀継承者の同意が前提です。無断で遺骨を分けると、後で「持ち出し」などのトラブルに発展します。事前に家族で方針を共有しましょう。

宗教的・風習的な制約

多くの宗派で分骨は認められていますが、寺院の運用はさまざまです。特に菩提寺がある場合は、事前相談のうえ住職の指示に従うのが安心です。

分骨証明書がないと納骨できない場合も

納骨堂や永代供養墓では、分骨証明書の提出が必要なことが多いです。再発行できないケースに備えて、原本とコピーを保管しましょう。

分骨後の供養方法と事例紹介

分骨を終えた後は、どのように供養するかを決めることも大切です。ここでは、代表的な方法と実際の事例を紹介します。

手元供養

分骨した遺骨を自宅で保管するスタイル。小型骨壺やジュエリー型など多様です。最近はリビングに置けるミニ仏壇やガラスドームなど、暮らしになじむデザインも増えています。

永代供養墓・納骨堂

お寺や霊園が永代にわたり供養してくれる方法です。遠方の家族でも任せられ、維持管理の負担が少ない点が魅力です。納骨規約と受け入れ条件は事前に確認しましょう。

実例:親族で分骨したAさんのケース

父の一部を実家に、残りを永代供養墓に納めました。手元でお線香を上げる時間が増え、気持ちの整理がつきました。

よくある質問(FAQ)

Q. 分骨は法律で問題ない?

墓地埋葬法では、遺骨を分ける行為自体は禁止されていません。

この法律(正式名称:墓地、埋葬等に関する法律)には、分骨を禁止する条文が存在しないため、法的には問題ないとされています。

ただし、遺骨を埋蔵・移動する際には、市町村長の許可(同法第4条)や分骨証明書の提示が必要になる場合があります。

(出典:厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」/e-Gov法令検索)

Q. 分骨証明書をなくしたら?

再発行できる場合とできない場合があります。 火葬場や自治体に早めに問い合わせましょう。

Q. 分骨後に後悔するケースは?

親族間で意見が分かれたまま実施した場合や、保管・納骨先が未決定のまま進めた場合に後悔が生じやすいです。事前の話し合いが有効です。

まとめ:分骨は「家族の想いをつなぐ」供養方法

分骨とは、故人を身近に感じながら供養を続ける現代的な方法です。いっぽうで、手続き・費用・家族の合意など注意点もあります。以下のチェックリストで最終確認しましょう。

後悔しないためのチェックリスト

- 分骨の目的を家族と共有した

- 分骨証明書を取得・保管している

- 保管先・納骨先を決めている

- 菩提寺・親族に相談済み

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。