スマホやパソコンには、仮想通貨、ネット銀行、サブスク契約、写真や動画など、目に見えない財産=デジタル遺産が数多く存在します。

これらは相続の対象になる場合もあり、放置すると思わぬトラブルを招くこともあります。

この記事では、デジタル遺産の基本から、相続できるもの・できないもの、よくあるトラブル、生前整理でやるべき準備までをわかりやすく解説します。

目次

デジタル遺産とは?相続の対象になる「見えない財産」

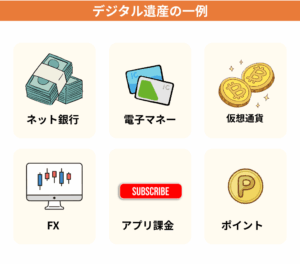

デジタル遺産とは、スマホやPCなどに保存されている情報のうち、財産的価値を持つデジタル資産のことです。

現代では、銀行口座や投資資産もオンライン管理が主流となり、形のない財産が増えています。これらは相続の対象になることもあり、適切に管理しないとトラブルの原因となります。

- ネット銀行・ネット証券口座の預金・株式

- 仮想通貨・電子マネー

- 有料で取得したコンテンツ(電子書籍・課金データなど)

相続できるデジタル遺産・できない遺品【一覧表】

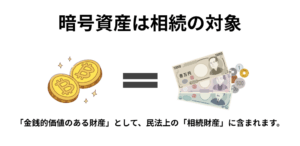

デジタル遺産の中には、相続できるものとできないものがあります。

また、「デジタル遺産」とよく混同される「デジタル遺品」もあり、整理するうえで両者の違いを理解しておくことが重要です。

| 用語 | 定義 | 主な内容 | 相続対象か |

|---|---|---|---|

| デジタル遺産 | 財産的価値を持つデジタル資産 | 仮想通貨、電子マネー、ネット銀行の残高、電子書籍など | 原則相続対象 |

| デジタル遺品 | 故人が残したデジタル情報や機器 | 写真、SNSアカウント、サブスク契約、スマホ | 一部のみ相続可(多くは不可) |

相続対象になるものの例

- ネット銀行・証券口座の資産

- 仮想通貨、暗号資産、電子マネー残高

- 有料で保有する電子書籍や課金データ

相続できないものの例

- 個人のSNSアカウント(Facebook、Xなど)

- 利用規約で譲渡禁止のクラウドサービス

デジタル遺産を放置すると危険!よくあるトラブル3選

デジタル遺産は「目に見えない資産」であるため、存在を家族が知らないまま放置されることがよくあります。

この結果、相続や整理の際に次のようなトラブルが発生する可能性があります。

- 存在を知らないまま口座凍結

家族がネット銀行や仮想通貨の口座を把握できず、資産が眠ったままになる

→仮想通貨100万円が取り出せないケース - 自動課金の停止ができず損失発生

サブスクやクラウド契約の解約が遅れ、金銭的な負担が続く

→月額1万円のサブスクが1年間継続で12万円の損失 - SNSやメールの不正利用の危険

アカウントが放置されることで、乗っ取りや情報流出のリスクが高まる

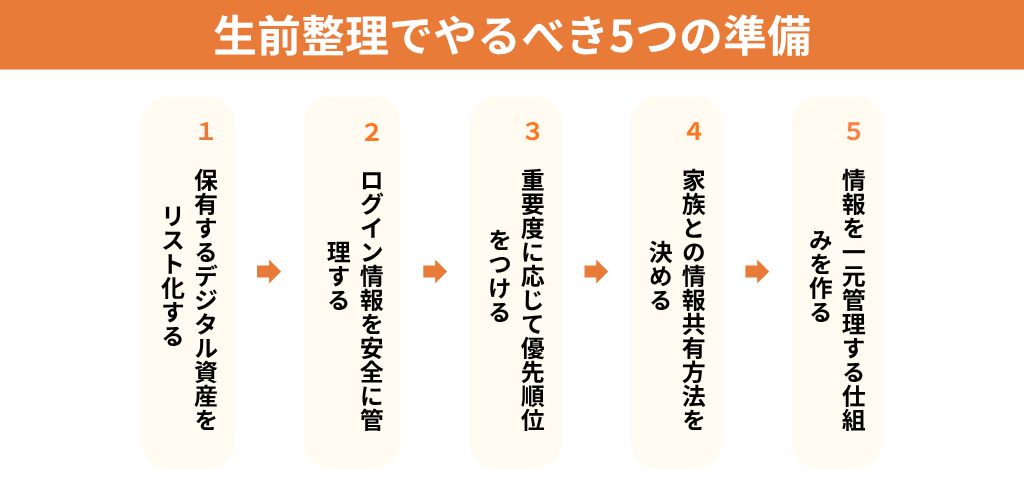

デジタル遺産を残さないために、生前整理でやるべき5つの準備

デジタル遺産は物理的に見えないため、生前整理で「見える化」しておくことが最も重要です。

ここでは、今から始められる具体的な準備方法を5つ紹介します。

1. 保有するデジタル資産をリスト化する

まずは「何を持っているか」を把握することから始めましょう。完璧を目指さず、思い出せる範囲で構いません。

デジタル資産チェックリスト

- □ ネット銀行(楽天銀行、PayPay銀行、住信SBIなど)

- □ 証券・投資(SBI証券、楽天証券、NISA口座など)

- □ 仮想通貨(bitFlyer、Coincheck、取引所ウォレット)

- □ 電子マネー(PayPay、楽天Edy、Suica残高など)

- □ サブスク(Netflix、Spotify、Adobe、Office365など)

- □ クラウド(Googleドライブ、iCloud、Dropboxなど)

2. ログイン情報を安全に管理する

資産の「鍵」となるパスワード情報は、家族がアクセスできる形で安全に保管することが重要です。

推奨する管理方法

- パスワード管理アプリ:1Password、Bitwarden(マスターパスワードを家族に伝える)

- ブラウザ保存:Googleパスワードマネージャー(Googleアカウント情報を共有)

- 紙での保管:銀行の貸金庫や自宅の金庫(重要度の高いもののみ)

※一つの方法に頼らず、複数で分散保管すると安全性が高まります

3. 重要度に応じて優先順位をつける

すべてを一度に整理するのは大変です。まずは以下の順序で重要なものから記録しましょう。

- 最優先:金銭的価値の高い口座(ネット銀行、仮想通貨など)

- 次に重要:年間契約のあるサブスク、クラウドサービス

- 余裕があれば:思い出の写真・動画、SNSアカウント

4. 家族との情報共有方法を決める

情報を整理しても、家族がそれを知らなければ意味がありません。共有のタイミングとアクセス方法を決めておきましょう。

- エンディングノートに記載し、保管場所を家族に伝える

- 信頼できる家族1人に、重要な情報だけでも事前に共有

- 「もしもの時」のアクセス手順を文書で残しておく

5. 情報を一元管理する仕組みを作る

散らばった情報は管理が困難です。一箇所にまとめて、定期的に更新する習慣をつけましょう。

- エンディングノート:手軽に始められ、家族にも分かりやすい

- 専用アプリ:「終活アプリ」「デジタル遺産管理アプリ」を活用

- 更新のルール:年に1回、誕生日や年末などに見直しを行う

【今すぐできる3ステップ】

ステップ1:スマホで自分の利用サービスを5分で書き出す

ステップ2:金額の大きい順に3つをピックアップ

ステップ3:家族にその3つだけでも共有する

完璧を目指さず、重要なものから少しずつ整理していきましょう。

よくある質問(Q&A)

Q1. デジタル遺産とは具体的にどんなものですか?

スマホやパソコンに保存された情報のうち、財産的価値を持つものを指します。

たとえば、ネット銀行や証券口座の残高、仮想通貨、電子マネー、有料コンテンツなどが該当します。

SNSアカウントや写真などは「デジタル遺品」に分類され、相続対象外となる場合があります。

Q2. SNSアカウントやサブスク契約は相続できますか?

多くのSNS(X、Instagram、Facebookなど)は利用規約で譲渡・相続が禁止されています。

一方、サブスク契約やクラウドサービスは、契約者本人が亡くなると自動的に解約されないため、家族が気づかないと課金が続くことがあります。生前に契約一覧と停止手順をまとめておくと安心です。

Q3. 仮想通貨やネット銀行の口座はどうやって相続されますか?

これらは法的に相続の対象です。

相続人が口座やウォレットの存在を知らないと、資産が引き出せないままになるケースがあります。

取引所名・口座名義・残高・アクセス方法などを、エンディングノートやパスワード管理アプリに記録しておきましょう。

Q4. デジタル遺産の生前整理はどこから始めればいいですか?

まずは持っているデジタル資産をリスト化することから始めます。

次に、金銭的価値の高い口座や課金サービスを優先して整理しましょう。

整理した内容は家族と共有し、エンディングノートや終活アプリにまとめておくと、万が一の際もスムーズです。

まとめ|デジタル遺産は「見える化」と共有が安心につながる

スマホやPCに眠るデジタル資産は、放置すると相続トラブルの原因になります。

まずは「何を持っているか」をリスト化し、家族と共有することが大切です。

- 相続できるもの・できないものを整理

- 優先順位をつけてログイン情報を管理

- エンディングノートや専用アプリで一元化

こうした準備が、家族の負担を軽減し、安心したデジタル終活につながります。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。