孤独死は、誰にでも起こり得る身近な社会問題です。特に高齢者の一人暮らしや、周囲との関係が希薄になった人にとってはリスクが高まります。

近隣や家族に迷惑をかけたくない、できる限り自立して暮らしたい──そんな思いを叶えるためにも、孤独死を防ぐための「備え」が必要です。

本記事では、孤独死の背景や日常的にできる対策、そして生前準備までを網羅的に解説します。

目次

孤独死の現実:データで見る深刻化する状況

総務省によると、1980年に88万人であった単身高齢者の数は2020年には672万人にまで増加しました。今後も更なる増加が見込まれており、2040年には896万人に達するという推計が示されています。(図表)

高齢化と核家族化により、一人暮らし高齢者は年々増えています。身近に家族がいないことで、体調の変化に気づかれにくくなり、孤独死のリスクが高まるのです。

孤独死が起こる5つの典型パターン

孤独死は突然起こるように思われがちですが、実際には複数の要因が重なり合って発生します。

- 健康悪化の見逃し:持病の急変や新たな疾患の発症

- 社会的孤立の進行:友人・知人との関係断絶

- 経済的困窮:医療費削減、外出機会の減少

- 精神的な落ち込み:うつ状態、生きる意欲の低下

- 生活習慣の乱れ:不規則な食事、運動不足

孤独死の影響は当事者だけに留まりません。遺族の心理的ダメージから始まり、経済的負担、さらには地域社会全体にまで波及する問題です。

今日からできる!孤独死を防ぐ対策7選

日常生活のちょっとした工夫と習慣の積み重ねで、孤独死のリスクは大きく減らせます。

ここでは、今日からすぐに始められる効果的な7つの対策をご紹介します。

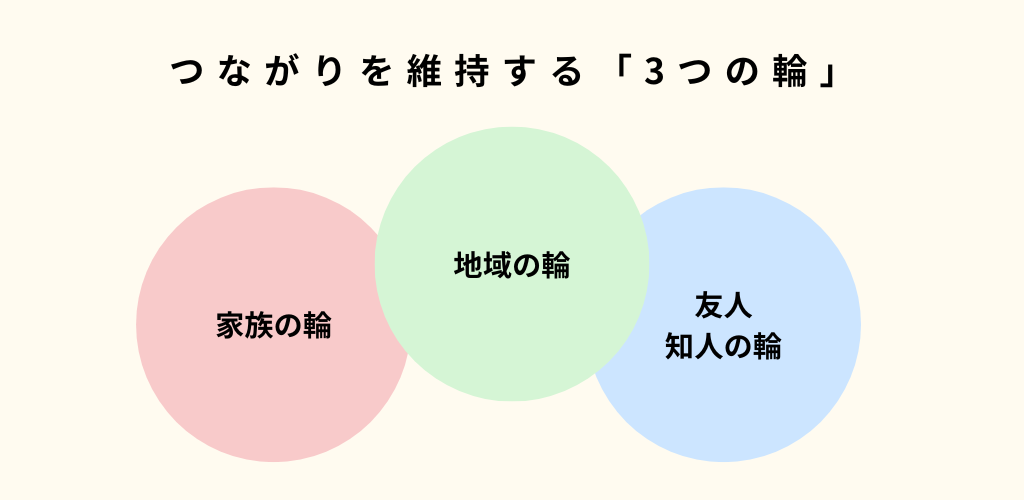

孤独死対策1. つながりを維持する「3つの輪」作戦

人とのつながりは、孤独死を防ぐうえで最も重要な要素です。

しかし「つながりを大切に」と言われても、何から始めればいいのか迷う人も多いでしょう。

そこで意識したいのが、家族・友人・地域の「3つの輪」です。

家族とは、週1回の電話や月1回の面会など、無理のない範囲で定期的に交流を続けましょう。

友人や知人とは、趣味やサークルを通じて話す機会を増やすと、孤立感を防げます。

地域のつながりも大切です。自治会活動や地域イベントへの参加、商店街での買い物など、ちょっとした会話の積み重ねが支えになります。

孤独死対策2. 健康管理の「見える化」システム

体調の急変は、孤独死のもっとも直接的な原因のひとつです。

とくに一人暮らしでは異変に気づくのが遅れがち。

毎日の健康状態を客観的に把握し、変化に早く気づける仕組みを整えましょう。

血圧や体重を毎日測る、薬の飲み忘れを防ぐためにお薬カレンダーを活用する、年2回は健診を受ける——こうした基本的な健康習慣が、重大な事態を防ぎます。

「最近食欲がない」「外出が減った」「眠れない日が続く」などの変化が見られたら、身体や心からのサインと受け止め、早めに相談することが大切です。

孤独死対策3. 見守りサービス・アプリの効果的活用法

テクノロジーを活用すれば、離れて暮らす家族も安心できます。

最近では多様な見守りサービスやアプリが登場しており、自分の生活スタイルに合った方法を選ぶことができます。

おすすめ見守りアプリ・サービス

| サービス名 | 月額料金 | 特徴 | 対象者 |

|---|---|---|---|

| みまもりほっとライン | 3,300円〜 | 通信機能付きの電気ポットを毎日使うだけで、離れて暮らす家族が使用状況を確認できる「安否確認サービス」。 | 高齢者全般 |

| ココセコム | 1,320円〜 | 位置情報と通報機能を備えた携帯端末で、もしものときはセコムが駆けつける。外出時も安心。 | 外出が多い方 |

| 見守りカメラ | 約3,000円〜 | 室内にカメラを設置して家族が映像を確認できる。声かけ機能付きのタイプもある。 | 家族が遠方にいる方 |

機械に頼りすぎず、家族間で情報共有をすることも忘れずに。

サービスを複数組み合わせたり、定期的に動作確認を行ったりすることで、より確実な見守り体制を整えることができます。

孤独死対策4. 緊急時対応の準備体制

万が一の緊急事態に備え、救急隊や医療関係者がすぐに対応できる環境を整えておくことも重要です。

玄関や冷蔵庫など目に入りやすい場所に、「緊急連絡カード」を貼っておきましょう。

氏名、生年月日、血液型、持病、服薬内容、緊急連絡先、かかりつけ医などを記入し、定期的に更新しておくと安心です。

また、健康保険証やお薬手帳は取り出しやすい場所に保管し、いざという時すぐに持ち出せるようにしましょう。

入院や救急搬送に備えて、最低限の衣類や生活必需品をまとめたバッグをひとつ用意しておくのもおすすめです。

孤独死対策5. デジタルツールを活用した安否確認

スマートフォンやSNSを使った安否確認は、誰でも手軽に始められます。

LINEの既読機能を活かしたやり取りや、家族グループでの近況報告、SNSへの定期的な投稿なども、自然な安否確認の方法になります。

スマートウォッチや健康管理アプリを利用すれば、心拍数や活動量の変化を自動で記録し、異常があれば家族に通知できる仕組みもあります。

転倒検知や緊急通報ボタンなどの機能を備えた機器も増えており、日常生活の中で自然に見守りを続けられます。

孤独死対策6. 健康維持と生活リズムの安定化

孤独死を防ぐ基本は、心身の健康を保つことです。

1日3食を心がけ、野菜やたんぱく質をバランスよく摂りましょう。

買い物や調理が負担に感じる場合は、栄養バランスを考慮した宅配弁当サービスを利用するのも一つの方法です。

また、散歩や軽いストレッチなど、無理のない運動を続けることで血流を促し、気持ちも前向きになります。

睡眠のリズムを整えることも大切で、朝に日光を浴びるだけでも体調の安定につながります。

孤独死対策7. 自治体や民間サービスを上手に利用する

孤独死を防ぐには、個人の努力だけでなく、地域や社会のサポートを活用することも大切です。

多くの自治体では、一人暮らしの高齢者を対象にした「見守りネットワーク」や「配食サービス」を実施しており、郵便局員や配達スタッフが異変を察知した場合には迅速に対応できる体制を整えています。

また、「地域包括支援センター」では、介護・健康・生活支援の相談をワンストップで受けることができます。

民間企業やNPOでも、孤立防止に取り組む団体が数多くあります。

電話やオンラインでの相談、地域での交流会、シニア向けの共同住宅など、選択肢は広がっています。

さらに、スマートフォンの使い方を教える講座やデジタルサポートも各地で開催されており、オンラインでのつながりづくりにも役立ちます。

万全な備えを作る「生前準備」の進め方

生前準備は「縁起でもない」と敬遠されがちですが、家族への思いやりであり、自分らしい最期を迎えるための大切な準備です。

1. エンディングノートの活用

医療・財産・希望事項を整理できるノート。詳しい書き方は以下の記事で解説しています。

2. 日常の記録で「変化」に気づかれやすくする

- 写真付き日記アプリやSNSで定期投稿

- 家族とのグループチャット

- 投稿が途絶えた際のアラート機能

3. デジタル遺品・財産の整理

アカウント一覧や資産情報をまとめておくと、相続や手続きがスムーズです。

孤独死リスクが高いと感じたら頼れる相談先

不安を一人で抱え込まず、専門窓口を活用しましょう。

- 地域包括支援センター:65歳以上が無料で利用可

- 自治体の高齢者福祉課:生活支援・緊急対応の案内

- NPOや民間サービス:地域密着型や24時間対応もあり

- 電話・オンライン相談:匿名で利用できる窓口も多数

シルバー110番:プッシュホン電話から「#8080」をダイヤルすると、お住まいの地域の高齢者総合相談センターにつながります(相談無料、通話料は利用者負担)。

よくある質問(FAQ)

Q1. 孤独死は高齢者だけの問題ですか?

いいえ。孤独死は年齢に関係なく誰にでも起こり得る問題です。

若い世代でも、失業・病気・人間関係の孤立などが重なるとリスクは高まります。

Q2. 一人暮らしでも孤独死を防ぐ方法はありますか?

はい。定期的な安否確認と見守りサービスの利用が効果的です。

家族や友人と週1回以上連絡を取る、地域活動に参加する、アプリや見守り機器を活用することでリスクを大幅に減らせます。

Q3. 見守りサービスは高額ではないですか?

サービス内容によりますが、月1,000円台から利用できるものもあります。

例えば、電気ポットを使った簡単な安否確認や、スマホアプリ連携など、負担の少ない仕組みも増えています。

Q4. 生前準備はいつから始めればいいですか?

「まだ早い」と思う段階から始めるのが理想です。

エンディングノートの作成や財産・連絡先の整理は、元気なうちに始めておくと家族の負担を大幅に軽減できます。

まとめ|孤独死対策は「つながり」と「仕組み」で防げる

孤独死は高齢者だけでなく、誰にでも起こり得る問題です。

すべてを一度に始める必要はありません。まずは「つながり」の1つから、「仕組み」の1つから始めてみてください。

こうした小さな取り組みの積み重ねが、孤独死のリスクを大幅に下げ、安心して暮らせる毎日を作ります。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。