「生前整理」と聞くと、終活の一環として高齢者が行うものという印象を持たれるかもしれません。

しかし実際には、「将来への不安」を理由に生前整理を必要としている人が97.2%という調査結果もあり、早期から取り組む価値が注目されています。

この記事では、生前整理を行うことで得られる6つの主なメリットに加え、注意点やステップ別の進め方まで丁寧に解説します。

生前整理とは?基本知識を整理しよう

生前整理とは、自分の財産や持ち物、情報、人間関係などを自分の意思で整理・処分しておく行為を指します。

一般社団法人あんしん解体業者認定協会の生前整理に関する調査によれば、 「生前整理が必要だと思う人は97.2%」 等のデータが示されています。

出典:【生前整理はいつ始める?】30代以上の男女500人アンケート調査

遺族への負担軽減だけでなく、今の自分の暮らしを見直すという側面もあり、前向きな生活改善につながる点が注目されています。

エンディングノートの作成や相続準備も終活の一部ですが、生前整理はより実践的・行動的な取り組みといえるでしょう。

いつから始めるべき?

生前整理は「思い立った時が始めどき」です。40〜50代で親の介護や遺品整理を経験し、自分ごととして意識し始める人も増えています。

健康で判断力があるうちに、無理なく少しずつ始めることが理想的です。特に以下のタイミングで始める方が多いようです。

- 親の遺品整理を経験した時

- 転職や引っ越しなど生活の変化がある時

- 健康診断で気になる結果が出た時

- 子どもが独立した時

生前整理の主なメリット6選

生前整理を行うことによって得られるメリットは多岐にわたります。ここでは特に重要な6つのポイントを、日常生活への影響度が高い順番で詳しく解説します。

① 暮らしやすい空間で日常が快適になる

物理的な整理を進めることで、自宅の空間がすっきりと整い、日常生活の快適さが格段に向上します。

「捨てられないもの」に囲まれたストレスから解放され、心身ともに軽やかに過ごせます。掃除の時間短縮や光熱費の削減など、実生活での効果も実感しやすいメリットです。

② 財産・持ち物の棚卸しで家計管理が改善される

自分がどんな資産や契約、所有物を持っているかを把握することで、無駄を省き、今後の生活設計が立てやすくなります。

特にデジタル資産(ネット銀行口座、サブスク契約など)の整理は早めに始めるべき項目です。使っていないサービスの解約だけでも、月数千円の節約につながることもあります。

③ 心の整理・人生の振り返りで今後の目標が明確になる

自分の持ち物や記憶を整理する過程で、これまでの人生を振り返ることができます。

物を通じて「本当に大切にしたいこと」が明確になることで、これからの人生がより豊かになるきっかけにもなります。

④ 遺族の負担を大幅に減らせる

生前整理の代表的なメリットは、残された家族が困らないように準備できる点です。

**死後、遺品整理や相続手続きに追われる遺族は多く、精神的・時間的負担を大幅に軽減できます。**特に賃貸住宅の場合、遺品整理の費用は平均30〜100万円かかるとも言われています。

⑤ 自分の希望を明確にして家族との衝突を避けられる

介護の希望、延命治療の有無、葬儀やお墓の希望などを「言葉」にして残すことで、家族との衝突を避けることが可能になります。

エンディングノートに記録しておくと、いざというときに意思が伝わりやすくなります。

⑥ 介護や病気など万が一への備えになる

突然の入院や認知症など、判断能力が低下したときの備えとしても有効です。

特に、口座情報や契約状況などは「家族がわからずに困る」ケースが非常に多いため、早期の情報整理が鍵になります。

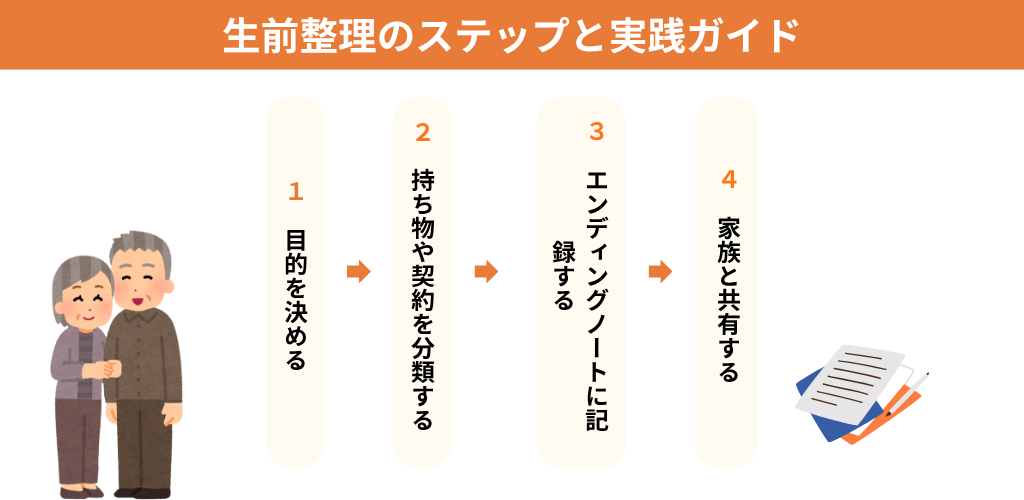

生前整理のステップと実践ガイド

Step1:目的を決める

「家族に迷惑をかけたくない」「身軽に暮らしたい」など、自分なりの動機を明確にしましょう。

目的を持つことで、整理の方針がブレず、継続しやすくなります。

Step2:持ち物や契約を分類する

衣類、書類、家具、保険、ネット契約などをカテゴリ別に分け、必要・不要を見極めます。

以下のチェックリストを参考に進めてみてください:

【衣類・身の回り品】

- 1年以上着ていない服

- サイズが合わない服

- 使っていないバッグ・靴

- 化粧品・美容グッズ

【書類・契約関係】

- 保険証券

- 銀行口座の通帳・カード

- クレジットカード

- サブスクリプション契約

- 公共料金の契約書

【デジタル関係】

- ネット銀行のアカウント

- SNSアカウント

- 写真・動画データ

- パスワード管理

Step3:エンディングノートに記録する

財産・連絡先・希望などを記録しておくと、もしものときに家族が困りません。

最近では無料のアプリやテンプレートもあり、気軽に始められます。

おすすめツール:

- 「楽クラライフノート」(NTTドコモ)

- 「マイライフノート」(朝日新聞社)

- 手書き派には「コクヨ エンディングノート」

Step4:家族と共有する

自分だけで抱え込まず、大切な人と共有することが成功のカギです。

口頭で伝えるだけでなく、ノートのコピーを渡す、共有フォルダに保存するなど、可視化することが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 生前整理は何歳から始めるのが理想ですか?

生前整理は「思い立った時が始めどき」です。

一般的には40〜50代から始める方が多く、親の介護や遺品整理をきっかけに意識する人も増えています。

健康で判断力があるうちに、少しずつ進めるのが理想的です。

Q2. どれくらいの期間がかかりますか?

持ち物の量や目的によって異なりますが、数ヶ月〜1年ほどかけて少しずつ進める方が多いです。

短期間で終わらせようとせず、「1日15分」「今月はクローゼットだけ」など小分けにするのが継続のコツです。

小さな達成感を積み重ねることで、無理なく最後までやり遂げられます。

Q3. 捨てにくい思い出の品はどうすればいいですか?

無理に処分せず、「デジタル化」「保管ボックスにまとめる」「写真だけ残す」など、複数の選択肢を持つのがおすすめです。

特に写真や手紙はスキャンしてクラウド保存すると、家族と共有しやすくなります。

「捨てる」よりも「残し方を変える」という発想で取り組むと気持ちの整理が進みやすくなります。

Q4. 家族との共有はどう進めればいいですか?

エンディングノートや無料アプリに、財産・連絡先・希望などを記録しておきましょう。

コピーを渡す、共有フォルダに保存するなど、家族がすぐ見られる形で可視化することが大切です。

特に、重要書類の保管場所や遺言書の有無については早めに共有しておくと安心です。

まとめ:生前整理は未来の自分と家族への贈り物

生前整理には、遺族への負担軽減だけでなく、今の暮らしを快適にし、将来に備えるという多くのメリットがあります。

40代・50代のうちから始めることで、無理なく、かつ効果的に進められるのも大きな利点です。

まずは小さな一歩から。引き出し一つの整理や、契約の見直しなどからでも構いません。

未来の自分と大切な家族のために、今日から少しずつ始めてみてはいかがでしょうか?

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。