「親が認知症かもしれない…。成年後見制度って、家族がなるもの?」 そんな不安を感じている方へ。

本記事では、成年後見制度の基本から、家族が後見人になる際のデメリット、避けるための対策までわかりやすく解説します。

大切な家族との関係を守るために、正しい知識と備えを身につけましょう。

目次

成年後見制度とは?家族が選ばれるケースも多い制度の仕組み

成年後見制度は、判断能力が低下した高齢者や障がいのある方の生活・財産管理を支援する制度です。親族が後見人になるケースも多くありますが、その実情や背景を正しく理解しておくことが大切です。

成年後見制度の種類とは?

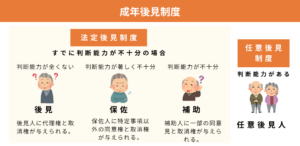

制度は大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分かれています。

法定後見制度(3つの類型)

すでに判断能力が低下している人のために、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

- 後見:判断能力が全くない状態の人を対象。日常生活に関する行為以外、すべて後見人が代理

- 保佐:判断能力が著しく不十分な人を対象。重要な財産行為に保佐人の同意が必要

- 補助:判断能力が不十分な人を対象。特定の行為について補助人が支援

任意後見制度

本人が元気なうちに、自分の信頼できる人を契約で後見人に指名する制度です。

家族が後見人になるのはなぜ?実際の選任状況

家庭裁判所は、原則として被後見人と近しい関係の者(配偶者や子)を優先的に選任します。

実際の統計では、親族が後見人等に選任される割合は約22%(2022年最高裁判所事務総局発表)となっており、残りの約78%は弁護士や司法書士などの専門職が選任されています。

「身内のことは家族で」という考えが強く働く一方で、家族だからこその葛藤や負担が生まれることも少なくありません。

家族が成年後見人になる5つのデメリット

制度の存在意義は大きいですが、「家族がなる」ことには独自の課題もあります。以下に代表的な5つのデメリットを紹介します。

① 裁判所への報告義務など、事務負担が重い

成年後見人は、年1回の定期報告書として財産目録や収支報告書を家庭裁判所へ提出する義務があります。

具体的には以下の作業が必要です:

- 毎月の収支の記録・管理

- 預貯金通帳のコピー作成

- 領収書の整理・保管

- 年間収支報告書の作成(20~30ページ程度)

専門知識がない一般の家族にとっては、煩雑な書類作成や記帳作業が負担になることが多いのが現実です。

② 財産管理への責任が大きすぎる:法的制約も多数

親の財産を管理するプレッシャーは相当なもの。 少しのミスでも「親のお金を勝手に使った」と誤解され、トラブルに発展することもあります。

さらに、家族後見人には以下の法的制約があります:

主な制約事項

- 居住用不動産の売却:家庭裁判所の許可が必要

- 定期預金の解約:高額な場合は事前相談が必要

- 生前贈与や相続対策:基本的に禁止

- 被後見人との利益相反行為:家庭裁判所が特別代理人を選任

特に相続を見据えたタイミングでは親族間の感情的な対立を招きがちです。

③ 他の親族との関係悪化リスク:具体的な対立場面

「なんであなたが後見人に?」という嫉妬や疑念から、兄弟姉妹と深刻な不和が生まれることも。

対立が起こりやすい場面

- 施設入所の決定時:「なぜ高い施設を選んだのか」

- 医療方針の判断時:「勝手に手術を決めるな」

- 財産処分時:「相続財産が減る」との不満

- 日常の支出管理:「無駄遣いしているのでは」

実際に、家族間で信頼関係が壊れ、後見人の解任申立てに発展した例も少なくありません。

④ 報酬がもらいにくい「無償奉仕」になりやすい

法律上、家族後見人も報酬を請求できます(月額2万円程度が相場)が、家族がそれを請求すると”お金目当て”と誤解されるケースが多く、遠慮してしまう人がほとんどです。

一方、専門職後見人の報酬相場は以下の通りです:

- 基本報酬:月額2~6万円

- 付加報酬:財産額1,000万円超で月額1~2万円加算

- 特別な行為:不動産売却等で10~50万円

結果的に「ただただ手間が増えるだけ」となり、家族の負担が蓄積してしまいます。

⑤ 被後見人との関係に悪影響が出ることも

お金の管理を通して、親から不信感を抱かれたり、「信用されていない」と感じさせてしまうこともあります。

よくある関係悪化のパターン

- 「お金を自由に使えない」との不満を向けられる

- 「子どもに財布を握られた」という屈辱感を抱かれる

- 日常会話でも「後見人として」話さなければならない窮屈さ

日常の会話にまで気を使うようになり、精神的に疲弊してしまう人もいます。

心の負担も見逃せない:家族が背負う”見えないストレス”

デメリットは実務的なものに限りません。家族だからこそ抱える「感情面での重圧」も無視できない問題です。

「親のお金を管理する」という心理的な葛藤

特に親子関係では、「子どもが親のお金を管理する」こと自体に強い抵抗感を持つ人も多くいます。

これは文化的な背景も関係しており、親も子もお互いに複雑な感情を抱えがちです。

板挟みによる孤独感と責任感

他の兄弟姉妹や親族の意見を調整しながら、親の生活も支える―― その結果、家族内で”ひとりだけが頑張る”状況になりやすいのが後見人の現実です。

家族が後見人にならないための選択肢と備え方

制度をうまく活用するためには、家族以外の選択肢や事前準備が重要です。

任意後見契約を活用して第三者を指名する

本人が元気なうちに契約しておけば、司法書士や弁護士など専門家を後見人に指定することができます。

これにより、家族の負担を減らしつつ、トラブルも回避できます。

任意後見契約のメリット

- 信頼できる専門家を自分で選べる

- 契約内容を自由に決められる

- 家族関係への影響を最小限に抑えられる

公的後見人や専門職後見人を選ぶメリット

市区町村や社会福祉協議会を通じて、第三者の後見人を依頼することも可能です。

専門家ならではのノウハウで、スムーズかつ公平な管理が期待できます。

成年後見制度以外の選択肢も検討を

判断能力の低下に備える方法は成年後見制度だけではありません:

家族信託

- 財産管理を家族に託す契約

- 後見制度より柔軟な財産活用が可能

財産管理委任契約

- 特定の財産管理を委任する契約

- 判断能力があるうちから利用可能

見守り契約

- 定期的な安否確認サービス

- 緊急時の対応も含む

よくある質問(FAQ)

Q1. 家族が成年後見人になるのと、専門職に依頼するのはどちらがいい?

一概に「どちらがよい」とは言えません。

家族後見人は親の生活に密着できる一方、事務負担や親族間トラブルのリスクが大きいです。

専門職後見人は公平・中立な対応が期待できますが、毎月の報酬が発生します。

財産規模や家族関係に応じて、専門職との併用(家族=日常、専門職=財産管理など)も検討しましょう。

Q2. 家族が後見人になった場合、報酬を受け取ることはできる?

可能です。家族後見人でも家庭裁判所に報酬付与の申立てを行い、許可が下りれば受け取れます(相場目安は月額2万円程度)。

実務上は「家族だから無償で」という誤解もあるため、事前に親族間で合意形成をしておくと安心です。

Q3. 成年後見制度を利用すると、相続対策はできなくなるの?

原則として、成年後見人は被後見人の財産を「守る」役割に徹するため、生前贈与や節税目的の資産移転はできません。

相続を見据える場合は、家族信託や任意後見契約の併用など、事前準備を検討しましょう。

Q4. 成年後見制度を使わずに、親をサポートする方法はある?

あります。代表的な選択肢は次のとおりです:

- 家族信託:後見より柔軟に財産を活用しやすい

- 財産管理委任契約:判断能力があるうちから特定の管理を委任できる

- 見守り契約:定期的な安否確認や緊急時の連絡体制を整備

状況に応じて組み合わせることで、家族の負担を抑えつつ本人の意思を尊重できます。

まとめ:成年後見制度は「家族の愛情」だけで支えるものではない

家族が後見人になることには、多くの現実的な負担がともないます。 無理をしてすべてを背負うのではなく、制度や第三者の力を借りる選択肢を知っておくことが何より大切です。

必要に応じて、任意後見契約や専門職後見人の活用も検討してみましょう。 大切な人との関係を守るために、できる準備を今から始めてみませんか?

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。