「エンディングノートって何のために書くの?」「どんなメリットがあるの?」──そんな疑問を持つ方に向けて解説します。

エンディングノートは、自分の想いや希望を整理し、家族に安心を残すためのノートです。書くことで「自分らしい最期の準備ができる」「家族の負担を減らせる」など、本人と家族の双方に大きなメリットがあります。

この記事では、エンディングノートの目的と具体的なメリットを中心に、実際に書くタイミングや始め方まで分かりやすく紹介します。

目次

エンディングノートとは?基本的な意味と役割

エンディングノートとは、自分に万が一のことがあった時のために、家族や大切な人に伝えたいことをまとめておくノートのことです。

具体的には以下のような内容を記載します。

- 医療・介護に関する希望(延命措置、施設希望など)

- 葬儀・供養の希望(形式、音楽、お墓など)

- 財産・契約情報(銀行口座、保険、借入金など)

- デジタル情報(SNSアカウント、サブスクリプションなど)

- 家族へのメッセージ(感謝の気持ち、価値観など)

遺言書との違い

| 項目 | エンディングノート | 遺言書 |

|---|---|---|

| 法的効力 | なし | あり |

| 書式 | 自由形式 | 法定形式が必要 |

| 内容 | 気持ちや希望を自由に | 財産分与が中心 |

| 費用 | 数百円〜数千円 | 数万円〜十数万円 |

| 更新 | いつでも可能 | 手続きが必要 |

重要なポイント:エンディングノートは法的効力がないため、相続に関しては別途遺言書の作成をおすすめします。

エンディングノートを書く4つの目的

「なぜエンディングノートを書くのか?」を理解しておくことは非常に大切です。目的を整理することで、どのような内容を優先的に書けばよいかが明確になります。ここでは代表的な4つの目的を紹介します。

1. 自分の想いを「見える形」にする

口頭では伝えきれない希望も、文字にすればしっかり残せます。

- 葬儀の形式:「家族葬を希望、音楽は好きなクラシック音楽を流してほしい」

- 供養の方法:「お墓は○○霊園、海が好きだったので散骨も検討してほしい」

- 介護の希望:「できるだけ自宅介護を希望、施設なら個室のある場所で」

こうした記録は、自分らしい最期の実現につながります。

2. 家族の負担を軽減する

突然の入院やもしもの時、家族は多くの判断を迫られます。エンディングノートがあることで:

- 延命措置の可否を迷わず判断できる

- 葬儀の準備で家族間の意見が分かれない

- 財産や重要書類の所在が分かり、手続きがスムーズになる

3. 情報を整理して把握できる

保険や金融口座、重要書類の保管場所をリスト化しておくと、残された家族の負担を大きく減らせます。

- 銀行口座・ネットバンクの情報と暗証番号

- 生命保険・医療保険の証券番号と連絡先

- 年金手帳、健康保険証の保管場所

- 借入金やクレジットカード契約の詳細

- SNSアカウントやサブスクリプション契約

4. 遺言書では書けないことを残せる

遺言書と違い、エンディングノートには法的効力はありません。だからこそ、形式にとらわれず気持ちを自由に書けます。

- 家族や孫へのメッセージ:「ありがとう」「大切に思っている」

- 人生で大切にしてきた価値観:「家族の絆を何より大切に」

- ペットの世話の希望:「○○ちゃんは××さんにお願いしたい」

エンディングノートの5つのメリット

エンディングノートを書くと、本人だけでなく家族にも多くの良い効果があります。ここでは「本人のメリット」と「家族のメリット」に分けて、具体的な利点を5つ紹介します。

【本人にとってのメリット】

1. 自分らしい最期の準備ができる

- 人工呼吸器の使用可否

- 胃ろうや点滴による栄養補給の希望

- 在宅医療 vs 施設介護の選択

- 臓器提供・献体の意思表示

2. 人生の棚卸しと整理ができる

エンディングノートを書く過程で、自分の人生を振り返り、大切なものを再確認できます。これは生前整理の第一歩としても有効です。

【家族にとってのメリット】

3. 精神的負担が大幅に軽減される

50代女性「父が意識を失ったとき、ノートに『延命措置は希望しない、自然な最期を迎えたい』と書いてあったおかげで、後悔なく意思を尊重できました。」

4. 医療・介護の意思決定がスムーズになる

- 医療方針の決定が早い

- 介護サービスの選択で迷わない

- セカンドオピニオンの判断基準が明確

5. デジタル時代の課題に対応できる

- Facebook・Instagram・Twitterのアカウント処理

- ネットバンク・証券口座の情報

- Google Drive・iCloud・Dropboxのデータ

- NetflixやAmazon Primeなどのサブスクリプション解約

- 仮想通貨ウォレットの情報

エンディングノートを書かない場合のリスク・デメリット

「まだ必要ない」と後回しにしてしまうと、いざという時に思わぬトラブルにつながることがあります。ここでは、エンディングノートを用意しなかった場合に考えられるリスクを整理してみましょう。

家族への負担

- 判断に迷い、精神的に大きな負担を抱える

- 医療方針で家族間の意見が分かれ、関係が悪化する可能性

- 重要書類や財産の所在が分からず、手続きが長期化

経済的損失

- デジタル遺品の放置で継続課金による損失

- 保険金の請求漏れ

- 相続手続きの遅れによる税務上の不利益

本人の意思が反映されない

- 希望しない延命治療を受ける可能性

- 望まない形での葬儀・供養

- 家族への感謝の気持ちが伝えられない

失敗しない始め方:年代別タイミングとスタート方法

エンディングノートは「いつか書こう」と思っているうちに機会を逃しがちです。実際には、年代やライフイベントごとに適したタイミングがあり、失敗しない始め方のコツも存在します。ここでは年代別の視点と、無理なくスタートできる方法を解説します。

年代別|エンディングノートを始めるベストタイミング

30代のタイミング

- 結婚や出産:家族が増えたとき

- 住宅ローンや生命保険加入時:大きな契約をしたとき

- 親の介護経験:終活の重要性を実感したとき

40代・50代のタイミング

- 仕事や家庭が安定:人生設計を見直す時期

- 親の死去や相続経験:家族の負担を実感したとき

- 健康診断で病気が見つかった:健康への意識が高まったとき

60代以上のタイミング

- 退職:人生の区切りのとき

- 配偶者や友人の死去:死を身近に感じたとき

- 病気や怪我:健康状態に変化があったとき

失敗しないスタート方法

ステップ1:気軽にできることから始める

「縁起が悪い」という先入観を捨て、前向きな人生設計として取り組みましょう。

まずは特別な準備をしなくても、普段使っているノートや手帳に以下を書き留めてみてください:

- 緊急時の連絡先(家族、親族、友人の連絡先)

- 医療の基本的な希望(延命措置について、アレルギー情報)

- 大切な人へのメッセージ(感謝の気持ちを一言でも)

ステップ2:段階的に内容を充実させる

- 第1段階:基本情報(氏名、生年月日、血液型、緊急連絡先、持病など)

- 第2段階:医療・介護の希望(延命措置、介護方針、臓器提供)

- 第3段階:財産・保険情報(銀行口座一覧、保険情報、不動産)

- 第4段階:デジタル情報(SNSアカウント、ネットサービス、サブスクリプション)

- 第5段階:家族へのメッセージ(感謝の言葉や価値観)

ステップ3:定期的な見直しと更新

- 年に1回(誕生日や年末年始など)

- 結婚・出産・転職・引越しなどの大きな出来事があった時

- 健康状態に変化があった時

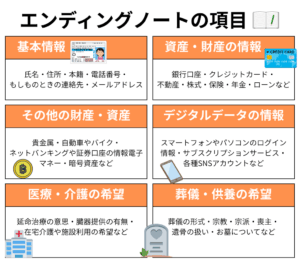

エンディングノートに書くべき項目一覧

実際にノートを開いてみると「何を書けばいいの?」と迷う方も多いでしょう。そこで、必ず書いておきたい基本項目から、できれば追加したい推奨項目、余裕があれば書いておきたい補足項目までを一覧で整理しました。

必須項目(最優先で記載)

- 基本情報:氏名、生年月日、血液型、本籍地、緊急連絡先、持病・アレルギー・服薬中の薬

- 医療・介護:延命措置の希望、人工呼吸器や胃ろうの可否、介護施設の希望条件、臓器提供の意思

- 重要な契約・財産:銀行口座、保険契約(証券番号、受取人)、借入金・ローン情報

推奨項目(できれば記載)

- 葬儀・供養:葬儀の規模・形式、供養方法、遺影写真の希望

- デジタル情報:SNSアカウント、ネットバンク・証券口座、サブスクリプション契約

- 家族へのメッセージ:感謝の気持ち、価値観、ペットの世話について

補足項目(余裕があれば記載)

- 友人・知人の連絡先

- 趣味のコレクションの処分方法

- 好きだった食べ物・音楽・本

- 人生の思い出・エピソード

効果的な書き方のコツと続けるポイント

エンディングノートは一度書いて終わりではなく、継続して見直すことが大切です。ここでは、無理なく書き進めるための具体的なコツと、長く続けるための工夫を紹介します。

書き方のコツ

1. 手書きがおすすめ

- 家族に気持ちが伝わりやすい

- 改ざんの心配がない

- デジタルデータの消失リスクがない

2. 具体的に書く

× 「延命措置はしないで」

○ 「人工呼吸器による延命措置は希望しません。自然な最期を迎えたいです。」

3. 理由も併記する

希望だけでなく、「なぜそう思うのか」も書いておくと家族が理解しやすくなります。

例:「在宅介護を希望します。理由は住み慣れた家で過ごしたいから。ただし家族の負担が大きすぎる場合は施設も検討してください。」

続けるポイント

1. 完璧を求めない

- 一度にすべて書こうとしない

- 分からない部分は空欄でもOK

- 気が付いたときに少しずつ追記

2. 家族と共有する

- 書いていることを家族に伝える

- 保管場所を知らせておく

- 内容について話し合う機会を作る

3. 楽しみながら書く

- 好きだった思い出を書く

- 家族への感謝を綴る

- 人生を振り返る良い機会と捉える

よくある質問(FAQ)

初めてエンディングノートに取り組む方からよく寄せられる疑問をまとめました。気になる点を事前に解消しておくことで、安心して書き始めることができます。

Q1. エンディングノートはいつから書き始めるべき?

A1. 年齢に関係なく、結婚・出産・住宅購入などのライフイベントがきっかけとして適しています。30代から始めても早すぎることはありません。

Q2. 手書きとデジタル、どちらがよい?

A2. 手書きの方が家族に想いが伝わりやすく、改ざんの心配もないのでおすすめです。ただし、デジタルで管理する場合は必ずバックアップを取りましょう。

Q3. 家族に見せるタイミングは?

A3. 書き終えたら早めに家族と共有し、保管場所を伝えておくことが大切です。内容についても定期的に話し合いましょう。

Q4. どのくらいの頻度で更新すべき?

A4. 年に1回程度の定期的な見直しと、大きなライフイベント(結婚、出産、転職、引越しなど)のタイミングでの更新をおすすめします。

Q5. 法的効力はないと聞きましたが、意味はありますか?

A5. 法的効力はありませんが、家族が判断に迷ったときの重要な指針となります。相続に関しては別途遺言書の作成をおすすめします。

まとめ:エンディングノートは「自分と家族への贈り物」

エンディングノートは、自分の意思を残すだけでなく、家族の負担を減らす大切な準備です。

- 自分らしい最期を実現できる

- 家族の判断や心の負担を軽くできる

- 医療・介護の方針が明確になる

- デジタル遺品など現代的な課題にも対応できる

「縁起が悪い」と構える必要はありません。30代から始めても早すぎることはなく、書き始めたその一歩が、未来の安心につながります。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。