おひとりさまが老後を安心して迎えるためには、早めの終活がカギになります。

家族に頼れないからこそ、自分の希望や意思を明確にし、信頼できる人や制度に備えておくことが重要です。

この記事では、おひとりさま終活で取り組むべきことや活用できる制度、必要な費用の目安まで、分かりやすく解説していきます。

目次

おひとりさまの終活とは

おひとりさまとは、独身で配偶者がいない・子どもがいないなど、身近に頼れる家族がいない方を指します。

必ずしも生涯独身に限らず、

- 配偶者を亡くした方や子どもがいない夫婦

- 家族や親族と関係が希薄になっている方

上記のような方も、おひとりさまとして終活を考えるケースが多く見られます。

近年、おひとりさまは増加傾向にあります。

内閣府「高齢社会白書(2024年版)」によると、65歳以上の一人暮らしの割合は昭和55年には男性4.3%・女性11.2%でしたが、令和2年には男性15.0%・女性22.1%へ上昇。

さらに令和32年には男性26.1%・女性29.3%に達すると見込まれています。

(出典:内閣府「令和6年版 高齢社会白書」)

家族がいないことで、介護・緊急入院・葬儀・遺品整理などを誰に頼むのか不透明になるのを避けるため、周囲との関係性を再確認しながら、自分の意志で備えを整えておくことが大切です。

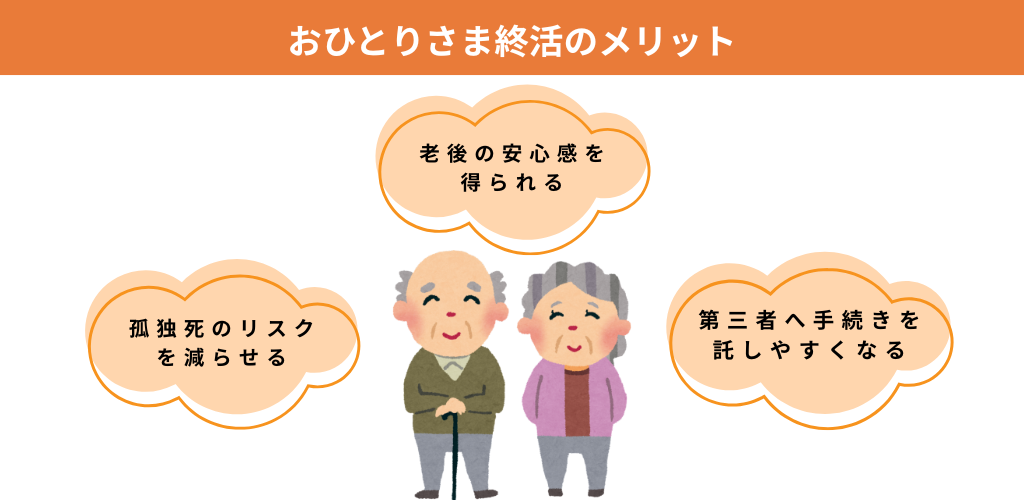

おひとりさま終活のメリット

おひとりさまにとって終活を行うことは、自分の意志で人生の最期を整えられるという大きなメリットがあります。

老後の安心感を得られる

終活を行うことで、「将来どうなるか分からない」という漠然とした不安を減らすことに繋がります。

特におひとりさまは、自分に何かあったときに代わりに判断してくれる人が必要です。

事前に医療や介護、財産の管理について明確にしておくことで、希望しない人に財産が渡ってしまうことを防げるほか、自分らしい葬儀や埋葬の形を確実に実現できます。

周囲の人に手間や迷惑をかけないためにも、自分の意志を早めに整えておくことは大きな意味があります。

孤独死のリスクを減らせる

終活を通して定期的な見守りや信頼できる第三者とのつながりを作っておくことで、誰にも気づかれずに亡くなるといった不安を軽減できます。

自分の体調や状況に異変があった場合にも、早期に対応してもらえる体制が整うため、精神的な安心感にもつながります。

第三者へ手続きを託しやすくなる

死後の手続きや介護・医療の場面で自分に代わって動いてくれる人を明確にできることも終活の大きなメリットです。

契約や制度を利用することで、法的に権限を持った人へ託す準備が可能となり、トラブルや手続きの遅れを防ぐことができます。

身近な人がいない場合でも、行政書士や司法書士などの専門家に託すことができるため、おひとりさまでもしっかり備えることができます。

老後の不安をなくすために、おひとりさま終活でやるべきこと8選

1. エンディングノートを記入する

エンディングノートは、医療・介護・葬儀・相続などに関する自分の意向を自由に記載できるノートです。

法的な効力はないものの、家族や支援者にとっては大きな判断材料となり、特におひとりさまにとっては、自分の希望を明確に伝える手段として非常に重要です。

誰に何を託すか、どこに保管するかをしっかり決めておくことも忘れずに。

まずは書ける部分から書き始めることが、終活の第一歩になります。

2. 財産・契約を整理する

財産や契約関係を整理しておくことは、相続や死後の事務処理をスムーズに進めるために欠かせません。

預金口座や保険、不動産、年金など、所有している資産や契約をリスト化しておきましょう。

紙でもデジタルでも良いので見える形で借入金やクレジットカード、サブスクリプションなどの負債や定期契約も整理対象に含めておくと安心です。

管理情報は定期的に見直し、変更点があればすぐに更新しましょう。

3. 医療・介護の希望をまとめておく

自分が病気になったとき、どのような医療を受けたいか、介護はどのように行ってほしいかを明確にしておくことも終活の大切な一部です。

延命治療の希望や、最期の場所(自宅・病院・施設)なども書き留めておきましょう。

事前にかかりつけ医や地域包括支援センターに相談しておくことで、現実的なプランを立てやすくなります。

将来の判断を他人に委ねるのではなく、自分の意志として残しておくことが重要です。

4. 遺言書を作成する

法的に有効な遺言書を作成することで、死後の相続トラブルを防ぎ、自分の財産を希望通りに分配することが可能になります。

おひとりさまにとっては特に、財産の行き先を明確にする手段として必要不可欠です。

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、後者のほうが法的なトラブルに強く、安全性が高いと言われています。

作成後は保管場所を明示し、信頼できる人に存在を伝えておくことも重要です。

5. 生前整理・断捨離をする

生前整理とは、自分が元気なうちに持ち物や財産、人間関係を見直し、必要なもの・不要なものを整理しておくことです。

断捨離は、物理的な整理だけでなく、気持ちや暮らしの優先順位を再確認することにもつながります。

処分に困るものは、リサイクルや譲渡、業者への依頼などの方法も考えてみましょう。

また、現代ではSNSやネットバンク、クラウド保存の写真や書類など「デジタル遺品」も増えています。

万が一の際に備え、アカウントやパスワード、利用サービスの一覧を残しておくことが重要です。

6. 死後事務委任契約・任意後見契約を検討する

死後事務委任契約とは、自分の死後に必要となる手続き(葬儀・納骨・公共料金の解約など)を、生前に第三者に託すための契約です。

他にも任意後見契約は、自分の判断能力が落ちた際に備え、信頼できる人に財産管理や生活支援を任せる契約です。

将来に備え早めの契約が勧められますが、いずれの契約も弁護士・行政書士などの専門家に相談して進めると安心です。

7. 信頼できる相談先・専門家とつながっておく

終活はひとりで抱え込まず、専門家や支援機関と連携しながら進めることが成功のカギです。

行政書士・司法書士・社会福祉士など、分野ごとのプロに相談することで、具体的かつ現実的な対応ができます。

また、地域包括支援センターや市区町村の高齢者窓口など、無料で相談できる場所も活用しましょう。

複数の視点を持つことが、より安心感のある終活につながります。

8. 身元保証・見守りサービスの検討

高齢になると、入院や施設入所の際に「身元保証人」が求められることがあります。

おひとりさまの場合、保証人になってくれる人がいないことも多く、あらかじめ民間の保証サービスや信頼できる専門機関を検討しておくと安心です。

また、見守りサービスや訪問支援を利用することで、孤独死リスクの低減や定期的な安否確認が可能になります。

特に一人暮らしの高齢者には、日常的な安心感につながる備えとなります。

終活にかかる費用の目安

終活にはさまざまな準備が必要となりますが、内容によってかかる費用は大きく異なります。主な項目ごとの目安を以下にまとめました。

| 区分 | 内容 | 費用の目安 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 法的手続き | 遺言書作成(公正証書) | 5万〜10万円 | 公証役場で作成、証人費用含む場合あり |

| 死後事務委任契約 | 5万〜30万円 | 委任範囲により大きく変動 | |

| 成年後見制度の報酬 | 2万〜6万円/月 | 地域・業務量による | |

| 財産管理等委任契約 | 1〜3万円/月 | 委任内容によって変動 | |

| 葬儀・供養 | 永代供養墓 | 20万〜50万円 | 納骨場所・宗教形式で異なる |

| 直葬・家族葬 | 15万〜40万円 | 一般葬より費用を抑えられる | |

| 専門家相談 | 行政書士・司法書士・弁護士相談料 | 1時間5,000円〜1万円 | 初回無料の事務所もあり |

| その他 | 見守りサービス | 月額1,000円〜数千円 | 訪問型・センサー型などで異なる |

| 身元保証サービス | 10万〜50万円 | 契約内容・期間によって異なる | |

| エンディングノート | 約1,000円 | 無料テンプレートも利用可 |

終活の費用は、自分に必要な準備や選ぶサービスの種類によって大きく変動します。まずは必要最低限のことから始め、少しずつ整えていくことが無理のない進め方です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 終活はいつから始めればいいですか?

終活は「思い立ったときが始めどき」です。

一般的には60歳前後から意識する方が多いですが、判断力や体力に余裕があるうちに始めるのがおすすめです。

特に、任意後見契約や遺言書などは本人の判断能力があるうちにしか作成できません。

Q2. 家族や身寄りがいない場合は、誰に頼めばいいですか?

行政書士・司法書士・弁護士などの専門家に依頼できます。

また、自治体やNPOが運営する「身元保証制度」「地域見守り支援」などの公的・民間サービスを活用する方法もあります。

Q3. エンディングノートと遺言書の違いは何ですか?

エンディングノートは自由に希望を書けるメモのようなものですが、法的効力はありません。

一方、遺言書は法律に基づいた正式な書類で、財産の分配や相続の意思を法的に残せます。両方を併用すると、想いと手続きの両面をしっかり伝えられます。

Q4. 身元保証サービスを選ぶときの注意点はありますか?

料金だけでなく、実際にどこまで対応してもらえるのか(入院時・葬儀・遺品整理など)を確認しましょう。

また、運営母体が行政と連携しているか、NPO法人など信頼性が高い団体かもチェックが必要です。

まとめ|自分らしい老後のために、終活を前向きに始めましょう

おひとりさまにとっての終活は、「老後や最期の不安を減らし、自分らしく生ききるための準備」です。

誰に何を託すか、どうしてほしいかを今のうちに整理しておくことで、これからの毎日をもっと安心して過ごせるようになります。

まずはエンディングノートを書いてみることから、小さな一歩を踏み出してみませんか?

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。