「認知症の親でも遺言書は作れるの?」「もう手遅れ?」

そんな不安を抱えている方にお伝えしたいのは、認知症=遺言無効ではないということです。

答え:YES。認知症と診断されても、遺言書の作成は可能です。

※下記動画では、認知症でも遺言書は作れるのか?判断のポイントを「3つ」で1分解説しています。

動画内の内容は一般的な考え方の整理であり、最終判断は個別状況によって異なります。

重要なのは、遺言書作成時に「遺言能力」があるかどうか。軽度の認知症であれば、適切な手続きを踏めば有効な遺言書を作成できます。

この記事では、認知症における遺言書作成の法的な判断基準や実際の作成方法、公正証書遺言によるリスク回避策、そして家族ができるサポート方法までをやさしく解説します。

目次

認知症と遺言能力の関係

認知症の診断を受けても、必ずしも遺言書が作れなくなるわけではありません。法律上の「遺言能力」という概念を理解することで、認知症でも有効な遺言書を作成できる可能性があることがわかります。

法律上の「遺言能力」とは何か

遺言能力とは、遺言書を作成できるだけの判断力・意思決定力のことです。

法律上では遺言は15歳からできますが、重要なのは「作成時に意思能力(判断能力)があったか」です。

認知症と判断能力の関係

認知症の診断を受けても、すぐに遺言能力を失うわけではありません。

認知症の進行と遺言能力:

※これはあくまで一般的な目安で、最終的には「遺言を書いた当日の状態」で判断されます。

- 受け答えが安定している:遺言能力が認められやすい

- 受け答えにムラがある:医師の評価や記録を厚くして慎重に進める

- 意思疎通が難しい:遺言能力が否定される可能性が高い

重要なのは、「遺言作成時点」における能力です。過去に認知症の診断を受けていても、作成時に判断能力があれば有効となります。

遺言の有効・無効を分けるポイント

認知症の方が作成した遺言書が、後から有効と認められるか無効とされるかは、明確な判断基準があります。適切な準備により、有効性を高めることができます。

有効と判断されるための条件

有効性を高めるために“あると強い”準備

- 医師の診断書:「遺言作成時に意思能力があった」ことの証明

- 医療・介護の記録:通院・支援状況など客観資料を残す

- 作成過程の記録:ビデオ撮影や詳細な記録

さらに、認知症リスクがある場合は公正証書遺言を選ぶと安全性が上がります。

無効と判断されるケースとは?

危険な状況:

- 遺言作成時に重度の認知症で意思疎通が困難

- 第三者からの強い働きかけや誘導

- 作成直後に内容を忘れる、矛盾がある

- 突然の内容変更(従来の意思と大きく異なる)

実際の無効事例の特徴:

- 作成日の前後で認知症の症状に大きな変化があったケース

- 特定の相続人が頻繁に面会し、その人に有利な内容に変更されたケース

- 医師の診断書なしで作成され、後から能力を疑問視されたケース

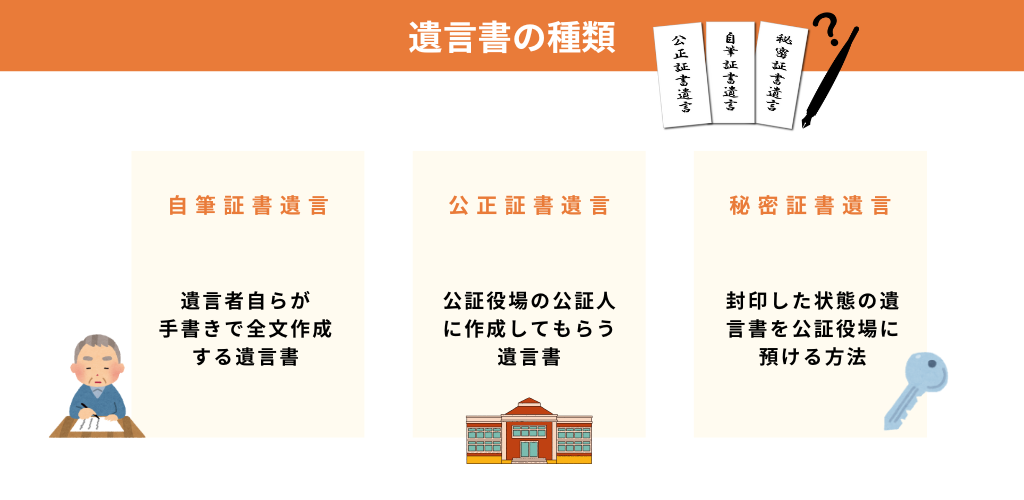

遺言書の種類と認知症リスクへの備え

遺言書にはいくつかの種類がありますが、認知症のリスクがある場合は、より確実性の高い方法を選択することが重要です。それぞれの特徴を理解して、最適な選択をしましょう。

自筆証書遺言 vs 公正証書遺言

| 種類 | メリット | デメリット | 認知症リスク |

|---|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | ・費用がかからない ・いつでも作成可能 |

・内容不備で無効リスク ・紛失・偽造の可能性 |

争われやすいことがある |

| 公正証書遺言 | ・公証人が作成・保管 ・無効リスクが低い |

・費用がかかる ・手続きが複雑 |

争われにくい傾向 |

なぜ公正証書遺言が選ばれるのか

認知症リスクがある場合の3つの理由:

- 証拠能力の高さ:公証人が遺言能力を確認・記録

- 安全性:原本が公証役場で保管される

- 紛争回避:後の相続トラブルを大幅に減らせる

認知症の家族に遺言書を残してもらう具体的方法

認知症の家族に遺言書を残してもらうには、タイミングと適切なサポートが不可欠です。家族ができる具体的なアクションと注意点を詳しく解説します。

今すぐ始められる3つのステップ

ステップ1:現状把握(1週間以内)

- 現在の認知症の程度を医師に確認

- 本人の意思・希望を聞き取り

- 家族間で情報共有

ステップ2:専門家チーム結成(2週間以内)

- かかりつけ医:診断書作成

- 弁護士:遺言内容の法的確認

- 公証人:公正証書遺言の作成

ステップ3:遺言書作成(1ヶ月以内)

- 医師の診断書取得

- 公証人との打ち合わせ

- 遺言書作成・保管

家族が注意すべきポイント

やってはいけないこと:

- 本人の意思に反する内容の強要

- 他の家族に秘密で進めること

- 急かしすぎること

やるべきこと:

- 本人の意思を最優先に

- 透明性のある進行

- 十分な時間をかけた話し合い

成年後見制度との違い

重要な違い:

- 遺言書:本人の意思で将来の財産分配を決める

- 成年後見制度:判断能力を失った人の財産管理を第三者が行う

遺言書は本人の意思表示が前提のため、成年後見制度とは全く異なる制度です。

手遅れかも?と思った時の対処法

「もう遅いかもしれない」と感じている方も、諦める必要はありません。認知症が進行していても、まだ可能性が残されている場合があります。最後まで希望を持って取り組める方法をご紹介します。

「もう遅い」と諦める前に

こんな状況でも可能性があります:

- 認知症の診断を受けて数年経過

- 日によって調子にムラがある

- 家族の名前は覚えているが、日付があやふや

確認すべき3つのポイント:

- 良い日の存在:調子の良い日があるか

- 基本的な理解:財産や家族関係の理解があるか

- 意思表示:自分の考えを伝えられるか

最後の手段:家族ができること

遺言書作成が困難な場合:

- 家族間での話し合い記録

- 本人の過去の意思表示の記録

- 遺産分割協議への準備

その他の選択肢:

- 死因贈与契約の検討

- 生前贈与の活用

- 家族信託の設定

認知症の段階別:遺言書作成のポイント

認知症の進行度により、遺言書作成のアプローチは大きく異なります。軽度・中度・重度それぞれの段階で、適切な準備と手続きを行うことが重要です。

| 段階 | できること・進め方 | 費用・期間の目安 |

|---|---|---|

| 軽度認知症 |

|

|

| 中度認知症 |

|

|

| 重度認知症 |

|

|

よくある質問(FAQ)

認知症と遺言書に関して、多くの方が抱く疑問や不安にお答えします。実際によく寄せられる質問をまとめました。

Q1. 認知症の診断を受けたら、すぐに遺言書は作れなくなる?

A:いいえ、診断だけでは遺言書作成は可能です。

認知症の診断を受けても、軽度であれば遺言能力は残っています。重要なのは作成時点での判断能力です。

Q2. 家族が代わりに遺言書を作ることはできる?

A:絶対にできません。

遺言書は本人の意思が大前提です。家族が代筆することは法的に無効であり、偽造行為にあたります。

Q3. 認知症の進行で過去の遺言書は無効になる?

A:いいえ、過去の遺言書は有効です。

遺言書の有効性は「作成時点」で判断されます。その後の認知症の進行は、既に作成された遺言書の効力に影響しません。

Q4. 公正証書遺言の費用はどのくらい?

A:遺産額によって異なりますが、3万円〜10万円程度です。

- 遺産額100万円以下:5,000円

- 遺産額200万円以下:7,000円

- 遺産額500万円以下:11,000円

- 遺産額1,000万円以下:17,000円

- 遺産額3,000万円以下:23,000円

Q5. 遺言書作成はどのくらい時間がかかる?

A:準備から完成まで1〜2ヶ月が目安です。

- 診断書取得:1〜2週間

- 内容検討・家族会議:1〜2週間

- 公証人との打ち合わせ:1週間

- 遺言書作成:1日

まとめ:認知症になる前に「備え」を。判断能力のあるうちがチャンス

認知症と診断されても、遺言書が直ちに無効になるわけではありません。

有効性は「作成当時に遺言能力があったか」で判断されるため、判断能力が残っているうちに、状態に合わせた内容と手続きを選ぶことが大切です。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。