年回忌はいつ何回忌を迎えるのか、どう準備すればよいのか迷っていませんか?

本記事では、一周忌・三回忌・七回忌などの年回忌法要の時期が一目でわかる早見表と、法要までに必要な準備リスト・マナー・相場をまとめました。

初めての方でも安心して使える無料ガイドとして、次の法要に備える参考にしてください。

目次

年回忌とは?意味・数え方・命日との違いを解説

年回忌とは、故人の命日から1年ごと、もしくは一定の年ごとに営まれる仏教の追善供養の一種です。

年回忌は「一周忌」「三回忌」「七回忌」といった節目で行われ、遺族や親族が集まり故人を偲ぶ場として重要な意味を持ちます。

年回忌法要は、亡くなった方の命日を基準に節目ごとに行う供養行事であり、僧侶を招いてお経を読んでもらい、故人の冥福を祈ります。

会食やお供え物を通じて、遺族の気持ちを整理し、親族間の絆を深める役割もあります。

年回忌法要早見表

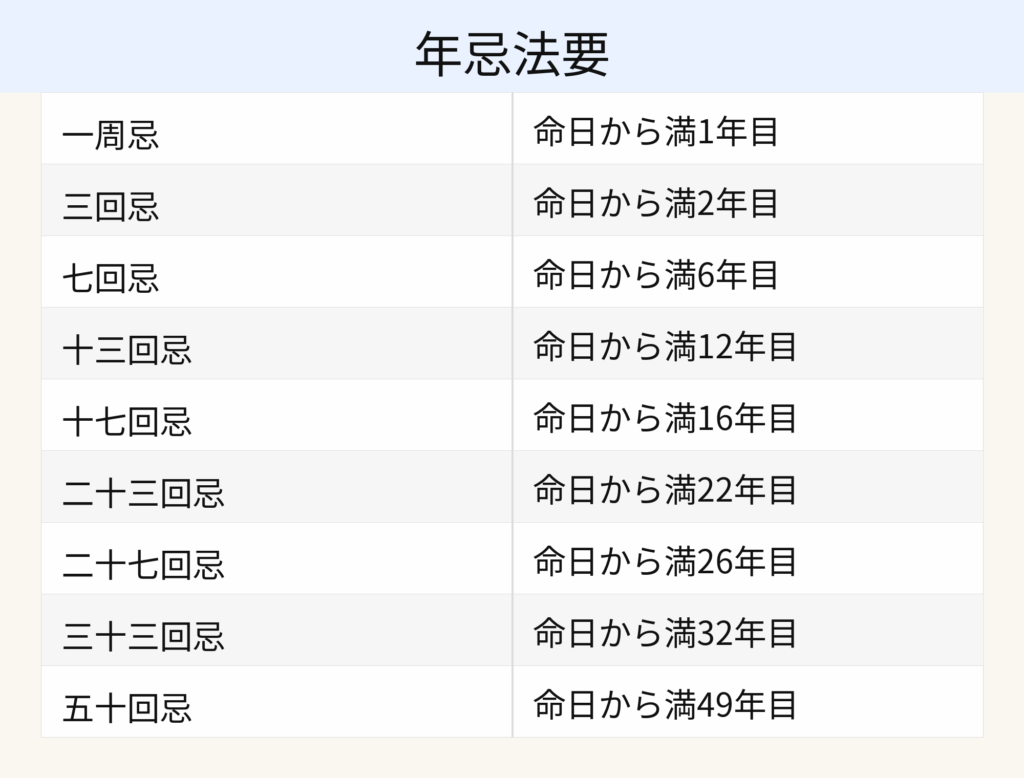

年回忌は、亡くなった年によって「その年が何回忌にあたるのか」が分かりづらく、毎回迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

※下記に、2026年に迎える年回忌法要が一目で分かる早見表を、短い動画でまとめています。

一周忌から三十三回忌(弔い上げ)まで、よく行われる回忌のみを整理していますので、「この年は何回忌だっけ?」と迷ったときの確認用としてご覧ください。

年回忌は命日を基準に数える法要の節目です。宗派や家庭によって行う回忌の回数は異なりますが、一般的な目安として参考にしてください。

さらに下の図では、「命日から◯年後」という時系列を視覚的にまとめました。

満年齢と数え年の違いに注意

年回忌は「数え年」でカウントするため、三回忌は2年後、七回忌は6年後にあたります。

満年齢で数えてしまうと時期を間違えることがあるため注意が必要です。

何回忌まで行うのが一般的?

現代では、三十三回忌をもって「弔い上げ(とむらいあげ)」とするケースが一般的です。

ただし、家庭や宗派によっては十三回忌で終えることもあり、柔軟に判断してかまいません。

宗派による違い

- 浄土宗・浄土真宗:三十三回忌まで

- 曹洞宗・臨済宗:三十三回忌または五十回忌まで

- 真言宗:三十三回忌まで(地域により五十回忌まで)

年回忌法要の準備ガイド|流れと注意点

三回忌・七回忌・十三回忌で異なる準備とは?

年回忌法要は、節目ごとに規模や準備内容が変わるのが特徴です。以下で三回忌・七回忌・十三回忌の違いを詳しく解説します。

● 三回忌(亡くなって満2年)

- 規模:親族を中心に、比較的正式な法要として行うことが多い

- 会場:菩提寺やセレモニーホールを利用するのが一般的

- 準備物:案内状の送付、僧侶依頼、会食(精進料理)、引き出物(3,000~5,000円程度)

- 費用感:お布施3万~5万円+会食代・引き出物代

- ポイント:初七日・一周忌に続く大きめの法要で、親族全員が集まりやすいタイミングです

● 七回忌(亡くなって満6年)

- 規模:三回忌より簡略化され、親族と親しい親戚のみで行うことが多い

- 会場:菩提寺、自宅、または会食を兼ねた料亭なども選択肢

- 準備物:簡易な案内(電話・LINE連絡)、お供え・お花、簡易な引き出物

- 費用感:お布施2万~5万円+会食費

- ポイント:この頃から家族葬的な法要が増え、会食も簡易に済ませる傾向があります

● 十三回忌(亡くなって満12年)

- 規模:家族・近親者のみで行う小規模法要が一般的

- 会場:自宅やお墓前での読経のみも増加

- 準備物:お供え物・お花中心、会食は省略または簡易なお弁当程度

- 費用感:お布施1万~3万円+お供え程度

- ポイント:十三回忌は区切りの法要として位置づけられ、ここで弔い上げとする家庭もあります

まとめ:三回忌までは正式な法要+会食が基本ですが、七回忌以降は簡略化・家族中心化が進みます。十三回忌以降は、家族の意向に合わせた柔軟なスタイルで問題ありません。

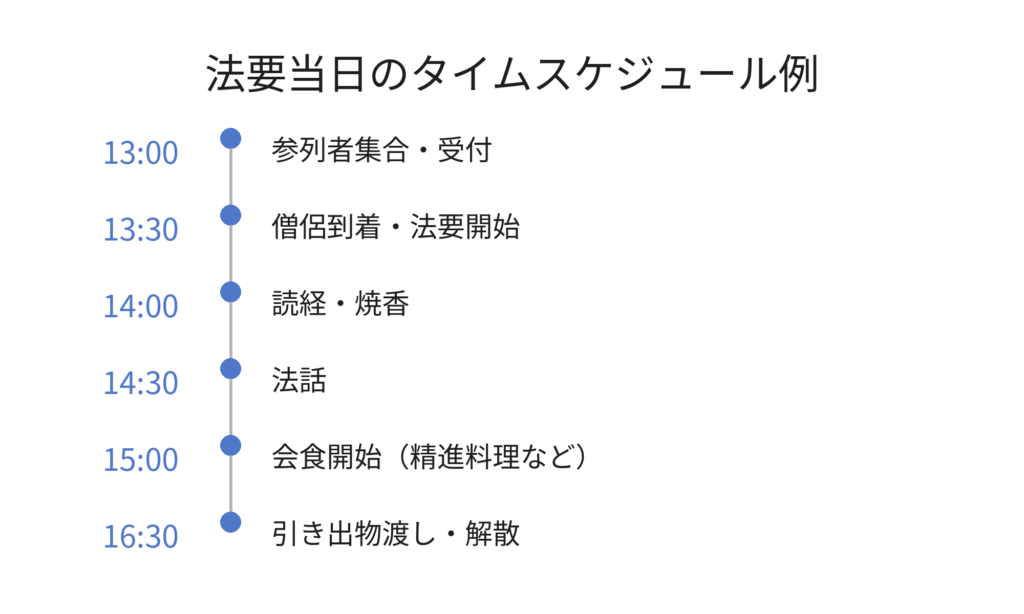

法要当日のタイムスケジュール例

お布施や香典の金額相場

- お布施:3万~5万円(地域により異なる)

- お供え・お花:5,000円〜1万円

- 引き出物:3,000円〜5,000円

- 香典:

- 三回忌まで:1万~3万円

- 七回忌以降:5,000円~1万円

服装マナー

- 三回忌まで:正式な喪服(黒スーツ・黒ワンピース等)

- 七回忌以降:平服でも可(地味な色合い)

準備チェックリスト(法要1か月前まで)

- ☐ 僧侶への依頼・日程の確認

- ☐ 会場の予約(菩提寺・自宅・セレモニーホールなど)

- ☐ 参列者リストの作成・人数の目安確認

- ☐ 遠方から来る親族の宿泊や移動手配

- ☐ 案内状の作成・送付(または電話・メール連絡)

- ☐ お布施・御車代・御膳料の相場確認、のし袋の準備

- ☐ 会食の候補(仕出し料理・料亭等)の検討・仮予約

- ☐ 食事制限やアレルギーへの配慮確認

- ☐ 引き出物の候補リストアップ・手配

- ☐ 写真撮影の要否(集合写真や記録)を確認

- ☐ 墓参りや納骨堂参拝の段取り確認(お墓掃除など)

ポイント:基本の僧侶・会場・案内状に加えて、参列者や金銭まわり、食事や引き出物、墓参りまでを意識すると抜け漏れなく準備できます。

よくある質問(FAQ)

三回忌と七回忌の違いは?

三回忌は命日から満2年後、七回忌は命日から満6年後に営まれる法要です。三回忌までは正式な形で行うことが多いのに対し、七回忌以降は簡略化される傾向があります。

何回忌まで必要?

宗派によって異なりますが、一般的には十三回忌または三十三回忌までが多く、三十三回忌を「弔い上げ」として区切る家庭もあります。

家族葬でも年回忌は必要?

可能です。必ずしも形式にこだわる必要はなく、家族だけで故人を偲ぶ方法でも十分意味があります。

命日が平日の場合は?

参列者が集まりやすいように、直前の土日などに日程を移すのが一般的です。

僧侶を呼ばない法要は?

家族だけで読経やお供えをして供養することも立派な方法です。最近では簡略化や自由なスタイルも広がっています。

まとめ:年回忌は「備え」と「想い」の両立を

年回忌法要は、故人の冥福を祈るとともに、残された家族の心を整理する大切な時間です。

早見表で日程を把握し、今から準備を始めることで、不安なく迎えることができます。

現代では形式にとらわれすぎず、家族の事情に合わせた柔軟な法要スタイルが受け入れられています。

大切なのは故人への感謝の気持ちと、家族の絆を深める時間を持つことです。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。