葬儀に参列するときに必ず迷うのが「香典はいくら包むべきか」という点です。

相場は関係性や年齢によって異なり、さらに香典袋の選び方や書き方、渡す際のマナーも知っておく必要があります。

本記事では、香典相場をわかりやすく整理し、正しい準備とマナーをまとめました。

※下記は香典の金額目安と、最低限押さえたいマナーを1分でまとめた動画です。

(宗教・地域・家族の慣習で異なる場合もあるため、迷ったらご親族や葬儀社に確認すると安心です)

目次

香典とは?その意味と役割

香典は「香を供える代わりに金銭を包む」という考え方に由来します。

弔意の表現であると同時に、葬儀費用の一部を支える互助の意味も含まれます。

関係性・年齢別の香典相場

香典相場は、故人との関係性や自分の年齢により変わります。

ここでは一般的な目安を一覧表にしました。

株式会社ディライト(『葬儀の口コミ』運営)が2024年に実施した調査によると、実際の香典金額の傾向は次のように報告されています。

- 親戚:「1~3万円未満」が最多(46.0%)

- 友人・知人:「1万円未満」が最多(50.9%)

- 会社関係:「1万円未満」が最多(59.0%)

この結果からも、弔事における判断基準は「関係の近さ」に基づく傾向が強いことが分かります。

出典:株式会社ディライト「香典に関する調査」

| 関係性 | 20代 | 30代 | 40代以上 |

|---|---|---|---|

| 両親 | 3〜5万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |

| 祖父母 | 1〜2万円 | 2〜3万円 | 3〜5万円 |

| 兄弟姉妹 | 1〜3万円 | 3〜5万円 | 5万円前後 |

| 叔父・叔母 | 5千〜1万円 | 1〜2万円 | 2〜3万円 |

| 友人 | 3千〜5千円 | 5千〜1万円 | 5千〜1万円 |

| 職場関係 | 3千〜5千円 | 5千〜1万円 | 5千〜1万円 |

この表はあくまで目安です。世帯主として参列する、遠方からの参列など、事情に応じて増減して構いません。

香典の書き方やマナー

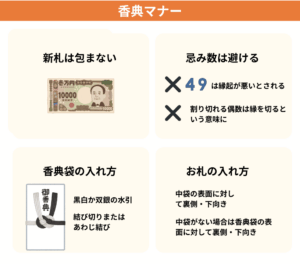

割り切れない数字を選ぶ

香典の金額は「4」や「9」を避けるのが基本です。

1万円・3万円・5万円といった奇数額がよく選ばれます。

新札は原則避けますが、折り目をつけたものなら使用しても構いません。

汚れや破れのあるお札は避けましょう。

香典袋の選び方

香典には必ず 香典袋(不祝儀袋) を使用します。

水引は 黒白 または 双銀 の結び切りが基本です。

結び切りやあわじ結びなど「結び直せない」結び方を選ぶことで、再び不幸が重ならない願いを込めます。

新札は原則避けますが、折り目をつけたものなら使用しても構いません。

宗派別

| 宗教・宗派 | 表書きの例 | 水引の色 |

|---|---|---|

| 仏式 | 御香典/御霊前(四十九日以降は御仏前) | 黒白・双銀 |

| 神式 | 御玉串料/御榊料 | 黒白 |

| キリスト教 | 御花料 | 白無地 |

| 無宗教 | 御花料/御供物料 | 白無地 |

中袋の書き方

- 中袋の表面には 金額、裏面には 住所・氏名 を記入します。

- 金額は 旧字体の漢数字(壱・弐・参・伍など)を用い、「金壱萬圓也」といった形式で書きます。

- 中袋がない場合は、香典袋の裏面に同様に住所と金額を記入します。

お札の肖像画が描かれた面を「表」とし、袋に入れる際は 裏側・下向き(表面に対して下向き)にします。

これは「顔を伏せる=弔意を表す」という意味を持ちます。

筆記具と書き方

- 外袋・中袋ともに 薄墨の毛筆または弔事用筆ペン を使用します。

- 薄墨には「訃報を受けて急いで書いた」「涙で墨が薄くにじんだ」という意味が込められています。

- ボールペンや鉛筆は避け、すべて 縦書き で記入します。

袱紗(ふくさ)への包み方

- 香典袋は必ず 袱紗(ふくさ) に包んで持参します。

- 色は 寒色系(紺・紫など) が無難で、慶弔両用の紫もおすすめです。

- 包み方は、袱紗をひし形に広げて香典袋をやや左寄りに置き、右 → 下 → 上 → 左の順に折ります。

香典を渡すときの作法

袱紗で包む理由

香典袋は必ず袱紗に包んで持参します。

紫や紺の無地が無難です。

渡すタイミングと方法

受付で一礼し、「このたびはご愁傷さまです」と声を添えて渡します。

郵送する場合

参列できない場合は現金書留で送ることができます。

弔意の手紙を添えるのが望ましいとされています。

香典に関するよくあるQ&A

Q1:新札は使ってはいけない?

原則として新札は避けます。

折り目をつけた新札なら問題ありません。

Q2:香典辞退と書かれていたら?

その場合は持参しないのが正解です。

後日お花や弔電を送るなど、別の形で気持ちを伝える方法もあります。

Q3:子どもや学生はどうすれば?

学生の場合は3,000円程度、子どもは香典を持たずに参列するだけで問題ありません。

大切なのは金額より弔意の気持ちです。

まとめ|香典の相場とマナーを知って心を込めた弔意を

葬儀の香典は、金額だけでなく相手への思いやりが何より大切です。

親族・友人・職場関係ごとの相場を押さえ、袋の書き方や渡し方を理解しておくことで、失礼のない対応が可能になります。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。