「遺言書を自分で書いて残したい」そう考えている方は少なくありません。

でも、「本当に自筆で有効になるの?」「書き方に決まりはあるの?」と不安に感じていませんか?

この記事では、自筆証書遺言を自分で作成する際に知っておきたい、無効にならないための書き方のポイントをわかりやすく解説します。

目次

自分で遺言書を作成することは可能?

自分で遺言書を作る方法の中で、最も手軽に始められるのが「自筆証書遺言」です。

全文を自筆で書く必要がありますが、費用をかけずにすぐ作成できるというメリットがあります。

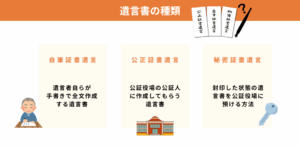

遺言書の3種類とその違い

遺言書には3つの種類があり、それぞれに特徴があります。以下の比較表をご覧ください。

| 種類 | 作成方法 | 費用 | 証人 | 検認 | 保管方法 |

|---|---|---|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | 全文を自筆で書く | ほぼ無料 | 不要 | 必要 | 自宅または法務局 |

| 公正証書遺言 | 公証人に口述し作成 | 数万円〜 | 2人必要 | 不要 | 公証役場 |

| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま提出 | 数万円〜 | 2人必要 | 必要 | 自分 or 信頼先 |

自筆証書遺言は手軽ですが、法的に無効となるリスクもあるため注意が必要です。

無効になりやすい遺言書の失敗例【書き方の注意点】

自筆証書遺言は、作成の自由度が高い反面、形式の不備や曖昧な表現によって法的に無効とされるリスクがある点に注意が必要です。

以下に、実際によくある失敗例を挙げて解説します。

よくある無効例

- 「令和○年吉日」など不明確な日付

- 押印の忘れ、シャチハタなど朱肉を使わない印鑑はNG

- 財産の記載があいまい、どの財産を誰に渡すのかが明確ではない

- 訂正ルールの不徹底(二重線で訂正箇所を明示し訂正箇所の近くに署名と押印が必要)

無効になるとどうなる?

せっかく遺言書を残しても、上記のような不備があると遺言書自体が無効と判断されてしまうことがあります。

その場合、遺産は「法定相続分」に基づいて自動的に分割され、ご本人の意図とは異なる相続結果になる可能性もあります。

さらに、相続人間で「本当に本人の意思なのか?」「誰に何を渡すのか分からない」といった争いが起こるリスクも高まります。

遺言で決められること【法的に効力がある10の内容】

自筆証書遺言には、「法的効力を持つ事項」と「任意に書ける付言事項」があります。

ここでは、法的に有効となる主要な項目を、わかりやすくご紹介します。

1. 相続分の指定

各相続人に対して、法定相続分とは異なる割合で相続させることができます。

例:「長男に60%、次男に40%の割合で相続させる」

これにより、家業の継承や扶養の実績を反映した分配が可能になります。

2. 遺産分割方法の指定

財産を「誰に」「どの財産を」渡すかを具体的に指定できます。

例:「不動産は妻に、預貯金は娘に相続させる」

遺産分割協議を不要にし、相続手続きをスムーズに進められます。

3. 相続人以外の受遺者への遺贈

法定相続人でない人(例:内縁の配偶者、友人、介護者など)にも、財産を渡すことが可能です。これを「遺贈」といいます。

例:「介護をしてくれた○○さんに100万円を遺贈する」

生前の感謝を形にする手段として有効です。

4. 寄付の指定

遺産の一部または全部を公益法人やNPO、自治体などへ寄付することもできます。

例:「財産のうち500万円を○○市に寄付する」

寄付を通じて社会貢献を果たす方法です。

5. 一定期間の遺産分割の禁止

「亡くなってから◯年間は遺産分割をしてはならない」と指定できます(最長5年まで)。

例:「死亡後3年間は不動産を分割・売却しないこと」

相続人同士の冷却期間や、事業承継の準備時間として有効です。

6. 特別受益の持ち戻し免除

生前に多くの援助を受けた相続人がいても、その分を差し引かずに遺産を相続させることができます。

例:「長男への住宅資金援助については、遺産分割の計算に含めない」

家族間の公平感を調整できます。

7. 遺言執行者の指定

遺言の内容を実際に実行する「遺言執行者」を指定することができます。

相続手続きが円滑に進むようにするための重要な項目です。

例:「遺言執行者として、行政書士○○を指定する」

8. 子どもの認知

婚外子など、法的に認知していない子どもを遺言によって正式に認知することが可能です。

例:「○○を私の子として認知する」

戸籍に反映され、相続人としての権利が発生します。

9. 相続人の廃除・廃除の取消し

重大なトラブルがあった相続人に対して、相続権を剥奪(廃除)することができます。

逆に、過去に廃除した相続人を「許す」場合は取り消しも可能です。

※ 廃除には家庭裁判所への申立てが必要です。

10. 生命保険金の受取人変更(※限定的)

生命保険契約によっては、遺言によって保険金の受取人を変更できる場合があります。

ただし、契約内容による制限があるため、事前の確認が必要です。

遺言書を自分で書くときに押さえておきたい基本ルール

全文を自筆で書く

自筆証書遺言では、「遺言書のすべての文章を本人が手書きで書くこと」が法律上の必須条件です。

ここでいう「すべて」とは、財産の分け方などの本文だけでなく、日付・氏名・署名・追記部分を含む全文を指します。

つまり、次のような方法は無効と判断される可能性があります。

- ワープロやパソコンで作成したものを印刷して署名・押印しただけ

- 他人に代筆してもらい、自分の署名だけを追加したもの

- テンプレートに一部だけ自分で記入したもの

一見便利に思えるテンプレートや入力フォームも、自筆証書遺言では形式違反となる場合があるため注意が必要です。

なお、財産目録に限っては、手書きでなくてもかまいません。

パソコンで作成した一覧表や、通帳のコピー・不動産の登記事項証明書などを添付することも認められています。

ただし、これらの書類には必ず各ページに遺言者本人の署名と押印が必要です。

署名・押印がない場合は、遺言書の一部として認められない恐れがあるため注意しましょう。

日付を明記する

自筆証書遺言には、遺言書を書いた日付を「年月日」まで正確に記載することが法律で定められています。

この日付は、「いつの意思表示なのか」を明確にし、後から内容の有効性や真偽を判断するために欠かせません。

たとえば、次のような記載が有効です。

- 令和7年5月9日

- 2025年5月9日

氏名を署名する

遺言書には、本人の氏名を自署(手書きで署名)することが求められます。

これは、その遺言が本人の意思によって作成されたことを証明する重要な要素です。

署名は、通常は遺言書の最後に記載します。複数ページにまたがる場合は、各ページに氏名を書くこともおすすめです。

また、誰かに代筆してもらったり、印刷した名前を貼り付けるといった方法では無効になる可能性が高いため注意しましょう。

印鑑の押印を忘れずに

自筆証書遺言には、署名とともに「押印(はんこ)」が必須です。

押印は、遺言の真正性を補強するための重要な手続きであり、押印がないと遺言書は無効になる可能性があります。

使用できる印鑑の種類は次のとおりです。

- 認印(一般的な三文判)でも有効

- 実印であれば信頼性がより高まる

- シャチハタやゴム印など、朱肉を使わない印鑑は不可

内容は具体的に

遺言書に記載する内容は、誰が・何を・どのように相続するかを具体的に書くことが極めて重要です。

内容があいまいだと、相続人間で解釈の違いが生じてトラブルのもとになったり、遺言自体が無効と判断される恐れもあります。

避けるべきあいまいな表現の例:

- 「財産のすべてを長男に譲る」

- 「預金を子どもたちに均等に」

- 「家を誰かにあげる」

一方、望ましい具体的な記載例は次のようになります。

- 「○○銀行○○支店 普通預金口座(口座番号:1234567)を、長男○○○○に相続させる」

- 「○○市○丁目○番地の土地・建物(登記簿番号:○○)を、妻○○○○に相続させる」

- 「上記以外のすべての財産を、次男○○○○に相続させる」

このように、「財産の種類・場所・口座番号・名義」などを明記することで、遺言の内容が正確に伝わります。

内容を具体的に書くことは、遺言の信頼性を高め、相続手続きもスムーズに進めるための基本です。

書き間違えた場合の訂正ルール【署名・押印が必要】

書き間違えた箇所には、二重線を引いて訂正箇所を明示し、訂正した旨を欄外に記載します。

さらに、訂正箇所の近くに署名と押印を行う必要があります。

訂正印だけ押している、または訂正理由が明記されていない場合は無効とされるケースもあります。

些細な訂正でも慎重に対応しましょう。

専門家に相談した方がいいケースとは?

自筆証書遺言は、ルールを守れば自分で作成できますが、すべての人にとって最適な方法とは限りません。

特に、財産や家族関係が複雑な場合は、専門家の力を借りることでトラブルを防ぐことができます。

次のようなケースに当てはまる場合は、司法書士や行政書士、弁護士などの相続専門家に相談することをおすすめします。

- 財産が複数種類あり、評価額がわかりにくい(不動産・株・預金など)

- 相続人が多い、または関係性が複雑で揉める可能性がある

- 内縁関係のパートナーや、法定相続人以外の人に財産を遺したい

- 子どもがいない夫婦で、兄弟姉妹にも相続権が発生するケース

- 認知したい子がいる、相続人の廃除を検討している

- 内容が複雑で、法律的に有効か自分では判断できない

まとめ|「自分らしい遺言」は正しい書き方から

遺言書は「書くことを決めておく」準備が重要です。

自筆証書遺言は、自分の意思を直接残せる大切な手段ですが、ルールを誤ると無効になることもあります。

記事で紹介したポイントを参考に、まずはシンプルでもいいので、自分の言葉で一歩踏み出してみましょう。

どうしても不安なときは、専門家に相談したり、サポートツールを活用するのもおすすめです。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。