「親が亡くなったら、遺産は誰がどれくらいもらえるの?」相続の場面では、このような疑問を持つ方が非常に多くいます。

財産をどのように分けるかは、法律や遺言の内容、家族の話し合いによって決まりますが、その仕組みは意外と複雑です。

この記事では、相続財産の分配方法、相続人の取り分の決まり方、実際の分配手続きの流れまでをわかりやすく解説します。

目次

相続財産とは何か?分配の対象になるもの

一般的に相続できる財産や遺産と聞くと「現金」「不動産」「株式」などを想像しますが、それだけではありません。借金やローンなど「マイナスの財産」も含まれます。

プラスの財産の例

- 預貯金、現金

- 不動産(土地、建物)

- 有価証券(株式、債券)

- 生命保険金(受取人が指定されていない場合)

- 貴金属、骨董品、自動車

マイナスの財産の例

- 住宅ローン

- クレジットカードの未払金

- 借金、連帯保証債務

- 未払いの税金

相続人が決まらなければ分配できない

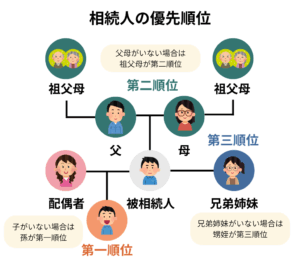

遺産を分ける前提として「誰が相続人なのか」を特定することが必要です。民法では、配偶者は常に相続人となり、それ以外の順位は以下の通りです。

- 第1順位:子(代襲相続あり)

- 第2順位:父母・祖父母

- 第3順位:兄弟姉妹(代襲相続あり)

これらの法定相続人が確定してはじめて、分配の話が進められます。

相続分はどう決まる?法定相続と遺言の関係

相続財産の分配割合は、法律で定められているだけでなく、遺言によっても変わることがあります。

法定相続分の基本ルール

民法に定められた「法定相続分」は以下のとおりです:

| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他相続人の取り分 |

|---|---|---|

| 配偶者と子 | 1/2 | 子が残り1/2を等分 |

| 配偶者と父母 | 2/3 | 父母が1/3を等分 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹が1/4を等分 |

- 相続人が配偶者と子2人の場合:配偶者1/2、子はそれぞれ1/4ずつ

- 相続人が配偶者と親2人の場合:配偶者2/3、親はそれぞれ1/6ずつ

この割合はあくまで「目安」であり、相続人全員の合意があれば別の割合で分けることも可能です。

遺言書がある場合はそちらが優先される

故人が遺言書を残していた場合、その内容が優先されます。たとえば、「すべての財産を長男に相続させる」と書かれていれば、それに従って分配されます。

ただし、他の相続人が持つ最低限の取り分「遺留分」が侵害されていると、トラブルになる可能性があります。

遺留分とは?侵害されたらどうなる?

遺留分とは、配偶者や子、父母などの法定相続人に保障されている「最低限の取り分」です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合:

- 配偶者・子:法定相続分の1/2

- 父母:法定相続分の1/3

相続財産が2,000万円で、相続人が配偶者と子1人の場合

- 配偶者の遺留分:2,000万円 × 1/2 × 1/2 = 500万円

- 子の遺留分:2,000万円 × 1/2 × 1/2 = 500万円

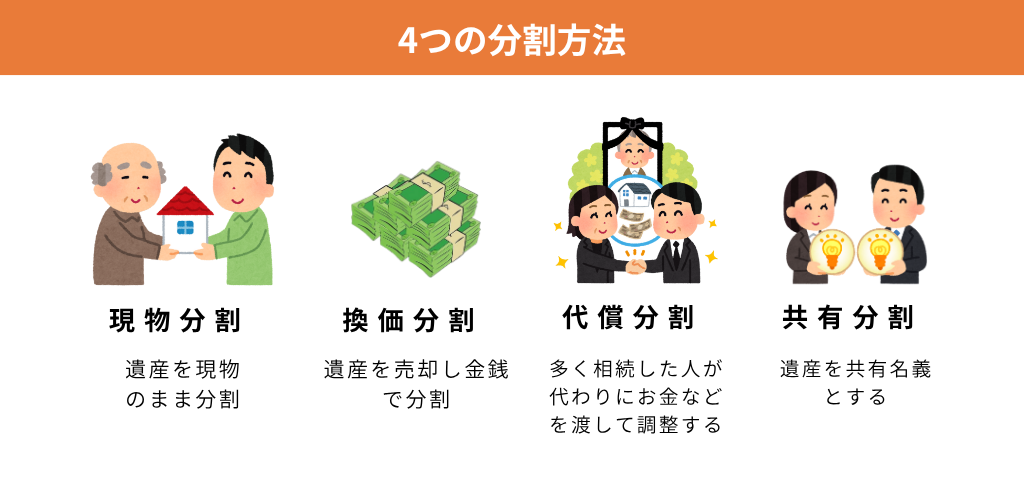

実際の分配方法|4つの代表的なやり方

実際に遺産を分ける場面では、財産の性質や相続人の希望によって、分配方法を選ぶ必要があります。

1. 現物分割

財産そのものを相続人同士で分け合う方法です。たとえば「家は長男、預金は次男」というように、形のまま分配します。

メリット: 手続きが比較的簡単で分かりやすく、不動産や株式を売却せずにそのまま相続できる点です。

デメリット: 不動産や車の評価が難しく、均等に分けにくいことや、分け方をめぐって相続人間で争いになりやすい点が挙げられます。

適用例:不動産1,500万円、預金500万円の場合、長男が不動産を、次男が預金を相続する。

2. 代償分割

1人が価値の大きい財産(たとえば家)をまとめて取得し、その代わりに他の相続人へ現金などを渡して調整する方法です。家や土地を残したい場合によく選ばれます。

メリット: 公平性を保ちやすく、相続人全員が納得しやすい点です。また不動産をそのまま手元に残せる利点もあります。

デメリット: 代償金を現金で用意する必要があること、不動産の評価額をめぐるトラブルが起こりやすいこと、資金計画が立てられない場合には現実的に難しいことです。

適用例:2,000万円の家を長男が相続し、次男に500万円の代償金を支払う。

3. 換価分割

遺産をいったん売却して現金に換え、そのお金を相続人で分け合う方法です。遺産が不動産や株式中心で「分けにくい」場合に有効です。

メリット: 現金化することで公平に分割しやすく、全員が現金を受け取れるため使途の自由度が高い点です。

デメリット: 売却に時間や手数料がかかること、市場価格の変動に左右されること、先祖代々の不動産などを手放すことになる点です。

適用例:実家を売却して1,800万円になった場合、相続人3人が600万円ずつ分割する。

4. 共有分割

1つの財産を複数人で共同名義にして相続する方法です。不動産に多く見られ、「すぐに売却したくない」「とりあえず名義だけ分けたい」という場合に選ばれます。

メリット: 売却を急がずに済むため一時的な解決策として有効で、資金を用意せずに引き継げる点です。

デメリット: 不動産の管理や修繕、売却時に相続人全員の合意が必要になることや、将来的に相続人が増えると権利関係が複雑化し、処分が難しくなる点です。

適用例:実家を兄弟3人で1/3ずつ共有名義にする。

相続分配の流れと必要な手続き

遺産の分配は、段取りを押さえて進めることが重要です。ここでは具体的な流れと注意点を紹介します。

ステップ1:遺産と相続人の確定

必要な作業:

- 戸籍謄本で法定相続人を確認

- 財産目録を作成(預金・不動産・借金など)

- 遺言書の有無を確認

ステップ2:遺産分割協議と協議書の作成

進め方:

- 相続人全員による話し合い

- 分割方法の決定

- 遺産分割協議書の作成

- 全員の署名・押印

ステップ3:名義変更・各種手続き

主な手続き:

- 不動産の登記変更(法務局)

- 預貯金の解約・名義変更(各金融機関)

- 株式の名義変更(証券会社)

- 自動車の名義変更(陸運局)

ステップ4:相続税の申告(該当する場合)

基礎控除額:

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

遺産総額が基礎控除額を超える場合は、申告が必要です。

よくある質問(Q&A)

Q1. 遺言書がない場合はどうすればいい?

A1. 遺言書がない場合は、法定相続分を基準に相続人全員で遺産分割協議を行います。全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で分割することも可能です。

Q2. 相続人の中に行方不明者がいる場合は?

A2. 家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。この管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。

Q3. 相続人が未成年者の場合は?

A3. 親権者が代理人となりますが、利益相反の場合は家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。

Q4. 借金の方が多い場合はどうする?

A4. 相続放棄(相続開始から3ヶ月以内)または限定承認(プラスの財産の範囲内でのみ借金を承継)を検討しましょう。

Q5. 遺産分割協議がまとまらない場合は?

A5. 家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停でも解決しない場合は、審判で裁判所が分割方法を決定します。

相続分配でもめないためにできること

相続は「争族」と言われるほど、トラブルの元になりやすいテーマです。事前の準備と心構えが何より重要です。

生前の準備が最大のトラブル回避策

効果的な準備:

- 公正証書遺言を作成する

- 財産目録を作成し、定期的に更新する

- 家族で相続について話し合っておく

- 生前贈与の活用を検討する

「自分はまだ元気だから大丈夫」と考えるのではなく、元気なうちだからこそできる準備があります。

専門家のサポートを活用しよう

各専門家の役割:

- 税理士:相続税の試算や申告支援

- 司法書士:名義変更や登記手続き

- 弁護士:遺留分侵害やトラブル対応

- 行政書士:遺言書作成支援

「どこに相談していいか分からない」という方は、まずは無料相談を実施している窓口を活用してみるのも一手です。

分割協議のポイント

円満な協議のために:

- 感情的にならず、冷静に話し合う

- 故人の意思を尊重する

- 各相続人の事情を理解し合う

- 必要に応じて専門家を交える

まとめ|遺産相続の分配は「仕組みの理解」と「話し合い」がカギ

遺産相続における分配は、「誰が」「何を」「どれだけ」もらうのかを明確にし、全員が納得できる形にすることが重要です。

分配成功のポイント:

- 法定相続分や遺言書の内容を正しく理解する

- 各分配方法のメリット・デメリットを把握する

- 必要な手続きを期限内に確実に行う

- 専門家のサポートを適切に活用する

さらに、分配の前後には多くの法的・実務的な手続きが必要となります。混乱や対立を防ぐには、生前の備えと冷静な話し合いが欠かせません。

家族の絆を壊さないためにも、相続について「今」から準備を始めてみてはいかがでしょうか。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。