遺産分割協議とは、亡くなった方の財産を相続人全員で話し合い、分け方を決める法的な手続きです。

遺言書がない場合や、遺言内容と異なる分割を行う場合に必要となります。

親や家族が亡くなったあとに避けて通れないのが遺産分割協議であり、

「何から始めればいいのか分からない」「費用や期間はどのくらいかかるの?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、そうした疑問に答えるために、遺産分割協議の基本的な進め方・協議書作成のポイント・費用や期間の目安を分かりやすく解説します。

はじめての方でも安心して進められるよう、実際の注意点や専門家に相談すべきタイミングも紹介します。

遺産分割協議とは?必要なケースと基本的な流れ

遺産分割協議は、故人の遺産を相続人がどのように分けるかを決定するために行う法的手続きです。

相続開始から10か月以内に相続税の申告が必要な場合もあるため、早めの対応が重要となります。

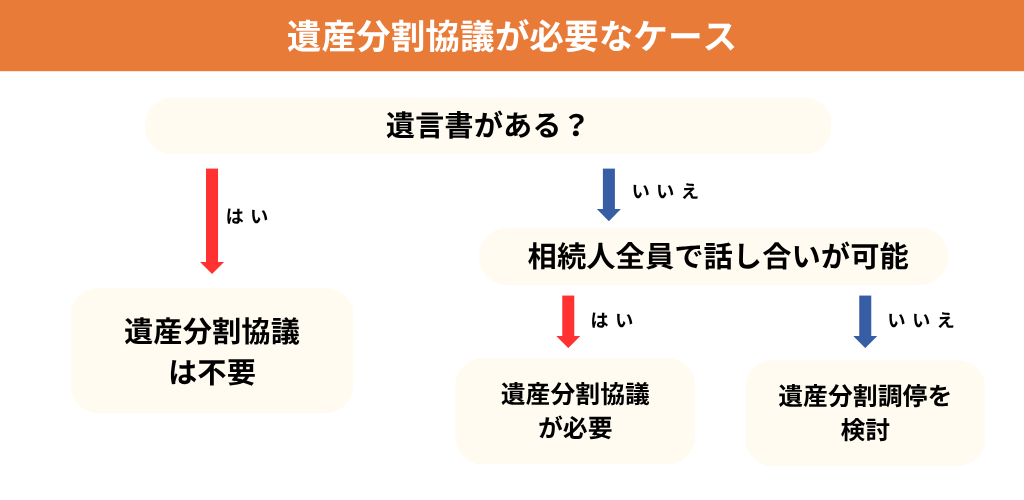

遺産分割協議が必要になるケース

遺言書の有無や、相続人全員での合意ができるかどうかによって、

協議が不要な場合・協議が必要な場合・家庭裁判所での調停を検討する場合に分かれます。

- 遺言書がない場合:法定相続分とは異なる分割を希望する時

- 遺言書があっても不完全な場合:一部の財産について記載がない時

- 相続人全員が遺言内容と異なる分割を希望する場合

協議に参加する相続人の範囲

遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意が必要です。一人でも欠けていると協議は無効となります。参加者には以下が含まれます。

- 法定相続人(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹)

- 代襲相続人(相続人が死亡している場合のその子など)

- 特別な場合は未成年者には特別代理人、成年被後見人には成年後見人が必要

遺産分割協議の基本的な流れ

遺産分割協議は大きく分けて4つのステップで進みます。以下の流れを把握しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。

1. 相続人の確認(戸籍収集)

まず、誰が相続人となるのかを明確にする必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を確定します。相続人に漏れがあると協議は無効となるため、丁寧に確認することが重要です。

2. 財産調査・目録の作成

不動産、預貯金、有価証券、負債など、すべての財産を調査し「財産目録」としてまとめます。正確な財産状況を把握することで、後の協議がスムーズになります。

3. 遺産分割協議を実施

相続人全員で集まり、財産をどのように分けるかを話し合います。公平性や故人の意思を尊重しながら、現物分割・代償分割・換価分割などの方法を検討します。合意には相続人全員の参加と同意が必要です。

4. 遺産分割協議書の作成

話し合いの結果を文書化し、相続人全員が署名・押印します。協議書は銀行での名義変更や不動産の相続登記など、各種手続きの根拠資料となります。後のトラブル防止のため、正確かつ具体的に記載することが大切です。

遺産分割協議書の正しい作成方法(雛形)

本書は、被相続人の遺産について相続人全員で協議し、その分割内容を確認・承認した結果を記載するものです。

遺産分割協議書が持つ法的効力

遺産分割協議書は、相続人全員が協議結果に合意したことを証明する公的書類として機能します。適切に作成することで以下のような効果があります。

- 相続財産の分配が法的に確定

- 将来的な争いのリスクを軽減

- 各種相続手続きの根拠書類として使用可能

協議書に必ず記載すべき項目

- 基本情報

- 被相続人の氏名、本籍地、死亡年月日

- 相続人全員の氏名、住所、生年月日

- 協議を行った日付と場所

- 財産の詳細な記載

- 不動産:所在地、地番、家屋番号、床面積など登記簿記載事項を正確に

- 預貯金:金融機関名、支店名、口座番号、残高

- 有価証券:銘柄、数量、証券会社名

- その他の財産:自動車、貴金属、美術品など

- 分割内容の明記

- 各相続人が取得する財産を具体的に記載

- 代償金がある場合は金額と支払方法

- 債務がある場合は承継方法

協議書作成時の重要な注意点

- 法的有効要件を満たす

- 相続人全員の署名と実印による押印

- 印鑑証明書の添付(発行から3か月以内)

- 訂正がある場合は訂正印を押印

- 曖昧な表現を避ける

「適当に分ける」「話し合いで決める」などの曖昧な表現ではなく、具体的で明確な記載を心掛けましょう。 - 将来の手続きを考慮した記載

不動産の相続登記、銀行での名義変更手続きなど、後の手続きで必要となる情報を漏れなく記載します。

遺産分割協議の費用相場と期間

費用と期間の目安

自分で行う場合:5,000円〜15,000円程度・期間3-6ヶ月

専門家依頼:5万円〜100万円程度・期間は同程度

自分で行う場合の必要費用

| 項目 | 費用 | 備考 |

|---|---|---|

| 戸籍謄本 | 450円/通 | 被相続人の出生から死亡まで複数通必要 |

| 住民票 | 300円/通 | 相続人全員分 |

| 不動産登記簿謄本 | 600円/通 | 不動産がある場合 |

| 固定資産評価証明書 | 300円/通 | 不動産の評価額確認用 |

| 印鑑証明書 | 300円/通 | 相続人全員分(3ヶ月以内発行) |

| 合計目安 | 5,000円〜15,000円 | 相続人数・財産により変動 |

専門家に依頼する場合の費用相場

| 専門家 | 費用相場 | 対応範囲 |

|---|---|---|

| 行政書士 | 5万円〜20万円 | 協議書作成・書類収集 |

| 司法書士 | 10万円〜30万円 | 協議書作成・相続登記 |

| 弁護士 | 30万円〜100万円 | 紛争解決・調停代理 |

| 税理士 | 20万円〜80万円 | 相続税申告・税務相談 |

手続きにかかる期間の目安

- 順調に進む場合:3〜6ヶ月

- 協議に時間がかかる場合:6ヶ月〜1年

- 調停になった場合:8ヶ月〜1年半

- 審判になった場合:1年〜2年以上

遺産分割協議を円滑に進める実践的な方法

二世帯家族など、相続人の生活環境や事情が複雑な場合でも、以下の実践的なポイントを押さえることで円滑に進めることができます。

公平で透明性の高い進行

全ての相続人が平等に意見を言えるような環境を作り、情報は全員で共有しましょう。司会進行役を決めておくと、話し合いがまとまりやすくなります。

冷静かつ建設的な話し合い

感情的な対立を避け、「故人の意思を尊重する」という共通の目標を意識しながら進めることが重要です。意見が分かれた場合でも、相手の立場を理解し合いながら進行しましょう。

具体的な分割方法の検討

- 現物分割:不動産はA、預金はBというように財産をそのまま分割

- 代償分割:一人が多くの財産を受け取り、他の相続人に代償金を支払う

- 換価分割:財産を売却して現金で分割

税務上の影響も考慮

相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合は、税理士への相談も検討しましょう。

専門家への相談タイミング

以下の場合は、弁護士や司法書士などの専門家への相談を検討しましょう。

- 相続人間で意見が一致しない

- 複雑な財産構成(事業承継、海外資産など)

- 遺留分の問題が生じる可能性

よくある質問(FAQ)

Q1. 遺産分割協議はいつまでに行う必要がありますか?

A. 法的な期限はありませんが、相続税申告が必要な場合は相続開始から10ヶ月以内に申告する必要があります。また、相続登記は2024年4月から義務化され、3年以内の登記が必要です。

Q2. 相続人の一人が協議に参加を拒否している場合は?

A. 全員の合意が必要なため、まずは丁寧に説明して参加を促しましょう。それでも応じない場合は家庭裁判所の調停を申し立てることができます。

Q3. 遺産分割協議書に押印する印鑑は認印でも良いですか?

A. 実印を使用し、印鑑証明書を添付する必要があります。認印では法的効力が認められず、各種手続きで使用できません。

Q4. 協議書作成後に新たな財産が見つかった場合は?

A. 新たに見つかった財産について追加で協議を行い、補充協議書を作成するか、元の協議書を全面的に作り直す必要があります。

まとめ

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要であり、手続きの流れや協議書の作成方法を理解しておくことがスムーズな解決につながります。

事前準備や専門家への相談を適切に行えば、無用なトラブルを防ぐことが可能です。

特に2024年から相続登記が義務化されるなど法改正も進んでいるため、最新情報を把握しながら進めることが大切です。

少しでも不安がある場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に早めに相談し、安心して手続きを進めましょう。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。