終活で不動産はどう整理する?2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料が科されます。

「実家は残す?売る?」という判断に加え、期限管理も必要になった今、棚卸し→方針決定→手続き実行の3ステップで進めるのが最短ルートです。

この記事では公的情報に基づき、家族会議で使える判断基準から登記実務まで具体的に解説します。

目次

不動産相続に重要な期限一覧表(まずはここを確認)

終活で不動産を扱う際に絶対に守らなければならない法的期限をまとめました。違反すると過料が科されるため、まずはこの表で自分の状況を確認してください。

| 手続き | 期限 | 過料 | 起算日 |

|---|---|---|---|

| 相続登記 | 3年以内 | 10万円以下 | 相続を知った日から |

| 住所等変更登記 | 2年以内 | 5万円以下 | 変更日から |

| 未了相続の経過措置 | 2027年3月31日まで | – | 制度開始前の相続 |

終活で不動産が”最優先”になる理由と相続登記義務化

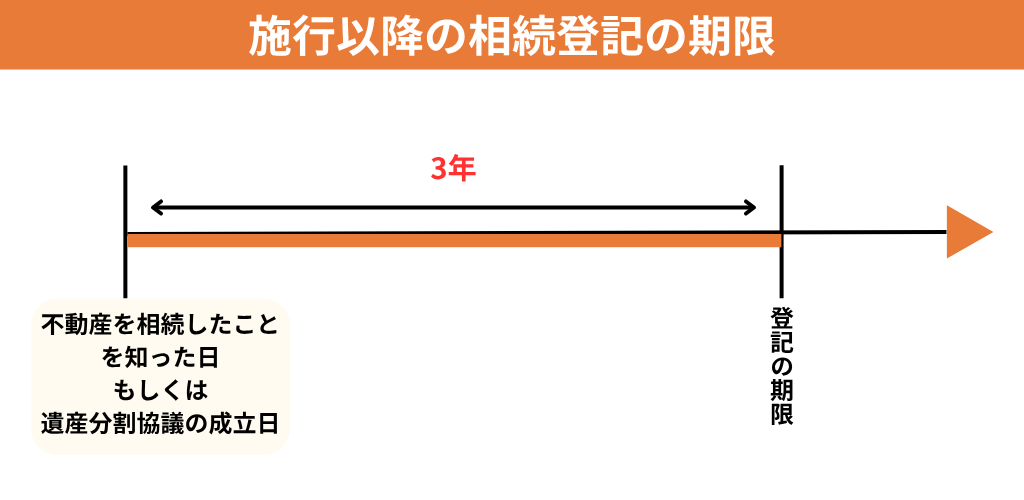

相続登記の申請義務化(3年ルール・過料)

相続で取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。

違反には10万円以下の過料があり、未了相続の経過措置は2027年3月31日が目安。遺産分割が成立した場合の”追加的義務”もあるため、先回りの準備が肝心です。

よくある失敗パターン

パターン1:「まだ元気だから後で」→相続発生時に家族が大混乱

- 地番・家屋番号が分からず登記申請に数ヶ月

- 相続人同士で「誰が聞いていたか」の押し付け合い

パターン2:「とりあえず共有名義で」→売却時に全員の同意が必要

- 1人でも反対すると売却不可

- 管理費用を誰が負担するかで関係悪化

相続トラブルと空き家リスク(分けにくい資産の宿命)

不動産は分割しにくく、共有にすると管理責任や意思決定が複雑化します。

パターン3:「登記は面倒」→2027年以降に高額な過料

- 10万円の過料は”1物件あたり”の可能性

- 複数物件で数十万円のペナルティも

【STEP1】まずやる”棚卸し”チェックリスト

終活不動産の第一歩は現状把握です。

「どこに何があるか」を正確に把握しないと、後の判断も手続きも進みません。

固定資産税の書類を基に、漏れなく物件を洗い出しましょう。

今すぐ確認:固定資産税の納税通知書を探す

チェックポイント:

□ 手元にある? 固定資産税の納税通知書(毎年4-6月頃送付)

□ 名寄帳の取得予定日を決めた? 市区町村役場で請求(本人確認書類持参)

□ 見落としがちな物件はない? 私道持分・駐車場・山林・別荘

物件ごとの情報整理シート

各物件について以下を記録:

| 項目 | 記入欄 | 確認方法 |

|---|---|---|

| 所在地 | 〒 - | 納税通知書 |

| 地番・家屋番号 | 登記事項証明書 | |

| 持分 | 持分 / | 登記事項証明書 |

| 評価額 | 万円 | 評価証明書 |

| 担保 | □有 □無 | 登記事項証明書 |

| 現況 | □居住中 □賃貸中 □空き家 | 現地確認 |

登記事項と評価の確認(地番/家屋番号・抵当・賃貸中か)

登記事項証明書+評価証明で「名義・権利・評価」を一気に確認。

将来の売却・承継・信託のいずれにも関わる基礎データで、早いほどミスが減ります。

相続登記や税額の試算にも直結します。

参考リンク 法務局: 法定相続情報証明制度について

【STEP2】方針は3択+判断チャート(保有/売却/承継設計)

棚卸しが完了したら、各物件の方針を決めます。

選択肢は「保有継続」「売却」「承継設計」の3つ。

それぞれメリット・デメリットがあるため、費用と将来リスクを天秤にかけて判断してください。

費用の目安を知っておく

| 選択肢 | 初期費用 | 年間維持費 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 保有継続 | 修繕費50-200万円 | 固定資産税+管理費 | 空室リスク |

| 売却 | 仲介手数料3-6% | – | 譲渡所得税 |

| 家族信託 | 設定費用30-100万円 | 信託報酬年1% | 複雑な設計 |

保有(住み続ける/賃貸で活用)

チェックポイント:

- □ 今後10年の修繕計画と予算は大丈夫?

- □ 管理を任せられる人がいる?(遠方の場合)

- □ 空室時の収支でもプラスを維持できる?

資金計画(修繕・固定資産税)と管理体制が整っているかが判断軸。

遠方在住・空室リスクが高い場合は管理委託も含めた費用対効果の検討が欠かせません。

意思決定の”根拠”を家族で共有しておくと後の紛争予防になります。

売却(通常売却/リースバック等の選択肢)

チェックポイント:

- □ 介護費用や住み替え資金が必要?

- □ 相続税の納税資金として現金化が必要?

- □ 住み続けたいが資金も欲しい?(→リースバック検討)

健康・介護・住み替え費用を見据えて換金性を優先する選択。

リースバック等は住み続けながら資金化できますが、コストや条件の比較が必須です。

売る理由・時期・税務を明文化しておくと、実行段階が速くなります。

承継設計(遺言/家族信託/生前贈与の使い分け)

チェックポイント:

- □ 跡継ぎは決まっている?

- □ 他の相続人への代償金は準備できる?

- □ 認知症対策として管理権限の移譲が必要?

| 手法 | 適用場面 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 遺言 | 承継先が決まっている | シンプル・費用安 | 遺留分の問題 |

| 家族信託 | 管理権限も移したい | 認知症対策◎ | 設定が複雑 |

| 生前贈与 | 早期に移転したい | 相続税対策 | 贈与税の負担 |

遺言は誰に何をどう渡すかを明確化、家族信託は管理・処分の権限も設計可能、生前贈与は早期移転に適します。

不動産の特定(地番・家屋番号)と代償金の有無を明記することが、後日の紛争を抑えます。

【STEP3】義務化時代の「期限を守る」終活

相続人申告登記で”とりあえず義務を履行”

遺産分割が未了でも、相続人であることの申出により基本的義務の履行が可能です(ただし追加的義務には非対応)。

期限を切らしたくないときの安全弁として位置づけ、生前から書類の所在を家族で共有しましょう。

住所等変更登記の義務化(2年・過料5万円以下)

所有者の住所・氏名変更後は2年以内に変更登記が必要です。

名寄せ・検索のしやすさが将来の相続や売却を助け、放置は過料リスクになります。

生前のうちに“名義の最新化”を済ませましょう。

先読み:所有不動産記録証明制度(2026/02/02開始)

被相続人名義の不動産を一覧で把握できる新制度。

相続登記に必要な対象物件の洗い出しが容易になります。

今から地番・家屋番号の控えや書類保管場所の明示をしておくと、活用効果が高まります。

終活で不動産を扱う際の費用・税金・期間の目安一覧

終活で不動産を扱う際の具体的なコストと期間を把握しておきましょう。

登録免許税から専門家報酬まで、事前に予算を組んでおくことで手続きがスムーズに進みます。

登録免許税(相続移転の原則は0.4%)

課税標準(固定資産税評価額)×税率で算定します。

土地・建物の相続による所有権移転の特例税率は0.4%が原則。免税措置が適用されるケースもあるため、最新情報を確認しましょう。

期間と実費の目安

| 項目 | 期間 | 費用目安 |

|---|---|---|

| 戸籍等書類収集 | 2-4週間 | 1-3万円 |

| 登記事項・評価証明取得 | 1週間 | 数千円 |

| 司法書士報酬 | – | 5-15万円 |

| 登録免許税 | – | 評価額の0.4% |

戸籍収集・評価証明・登記申請準備で数週間~数カ月。

司法書士報酬は案件の難度に応じ変動します。事前の棚卸しと役割分担が、費用と時間の削減に直結します。

家族会議テンプレ&アクションプラン

不動産の終活は一人で決められるものではありません。

家族全員が納得できる方針を決めるため、効果的な家族会議の進め方と、決定事項を確実に実行に移すためのプランニング方法をご紹介します。

議題テンプレ(合意形成のための枠組み)

【終活・不動産に関する家族会議】 日時: 年 月 日 参加者: ■ 議題1:現状確認 ・物件一覧(資料:棚卸しシート) ・各物件の方針案(保有・売却・承継) ■ 議題2:役割分担 ・情報収集担当: ・手続き担当: ・家族間連絡担当: ■ 議題3:期限の確認 ・相続登記期限(3年): 年 月 日 ・住所変更登記期限(2年): 年 月 日 ・次回会議日程: 年 月 日 ■ 決定事項 ・ ・ ■ 次回までの宿題 ・ ・

議題はシンプルに「保有・売却・承継」の3択から。

住み続ける人/管理担当/資金計画/期限まで落とし込みます。

書きながら話す形式にすると、抜け漏れが減り決定が早まります。

文書化(遺言・信託・覚書)

合意事項は遺言(不動産の特定は地番・家屋番号まで)や覚書に落としておくと、死亡後の手続きが迅速になります。

相続人申告登記の準備資料としても機能します。

よくある質問(FAQ)

相続登記の「3年」はいつから数える?

「自分に相続が開始したと知り、かつその不動産を取得したと知った日」から数えます。遺言や遺産分割で取得が確定した場合は、その内容を知った日が起点の目安です。

施行前(2024年3月31日以前)に起きた相続はどうなる?

未了のものは経過措置の対象で、原則として2027年3月31日までの申請が求められます。早めに対象物件を洗い出して準備しましょう。

遺産分割が3年以内にまとまらない場合は?

まず「相続人申告登記」をして基本的義務を履行します。のちに分割が成立したら、その内容に沿った登記を別途3年以内に申請します。

期限に遅れたらどうなる?

10万円以下の過料の対象となる可能性があります。遅れていると気づいた時点で、必要書類の収集と申請手続きを速やかに進めてください。

まとめ

終活 不動産は、①棚卸しで現状を可視化し、②保有・売却・承継の3択を判断チャートで決め、③相続登記(3年)や住所等変更登記(2年)など期限を守る実務へつなげる――この順番が最短です。

重要なのは完璧を目指さず、まず第一歩を踏み出すこと。

家族の将来を守る終活不動産対策をスタートさせましょう。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。