ご家族を亡くされた皆さまに、心よりお悔やみ申し上げます。

深い悲しみの中、「何から手をつければいいのか分からない」と感じている方は少なくありません。

実際、葬儀や役所の届け出、年金・保険、公共料金の整理、相続など、手続きは多岐にわたり、期限が決まっているものもあります。

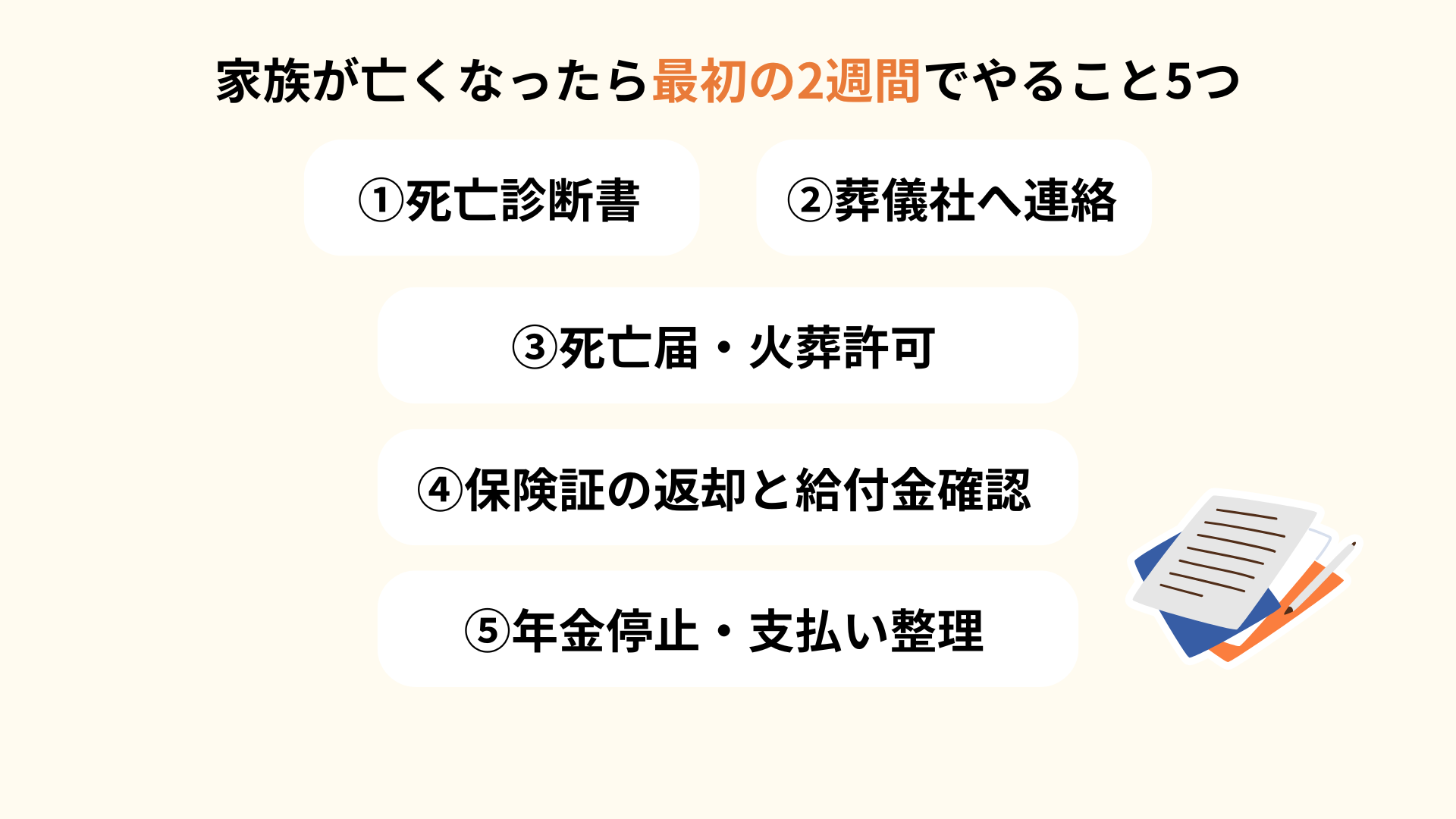

本記事では、まず一番迷いやすい「死亡後2週間」を最初に、いつまでに・どこで・何をするかがすぐ分かる形で整理しました。

後半では、1か月以降(相続・税務・遺品整理など)も含めた全体像を一覧で確認できます。

※手続きの期限・窓口・必要書類は、自治体や加入制度、亡くなられた状況によって異なります。必ず事前に役所や加入先で確認してください。

無理に完璧を目指さず、できるところからひとつずつ進めていきましょう。

目次

【保存版】家族が亡くなった後、最初の2週間でやることチェックリスト

まずは全体を把握して、漏れがないように進めましょう。

- ☐ 死亡診断書(死体検案書)を受け取り、コピーを5〜10枚取る

- ☐ 葬儀社へ連絡し、搬送・安置先を決める

- ☐ 親族・関係者へ訃報連絡をする

- ☐ 死亡届を提出し、火葬許可証を取得する(7日以内)

- ☐ 健康保険証・マイナンバーカードなどを返却する

- ☐ 葬祭費・埋葬料を申請できるか確認する

- ☐ 年金の停止(と未支給年金の請求)を確認する

- ☐ 世帯主変更(該当者)を行う(目安:14日以内)

- ☐ 公共料金・携帯・サブスク契約を整理する

【死亡当日〜14日】行動順まとめ(いつ・どこで・何をする?)

「今、何をすればいいか」を迷わないために、2週間の流れを行動順にまとめました。

| タイミング | やること | 主な窓口・連絡先 |

|---|---|---|

| 死亡当日〜1日目 | 死亡診断書の受け取り/葬儀社へ連絡(搬送・安置)/訃報連絡 | 病院・医師/葬儀社/親族・関係者 |

| 〜7日以内 | 死亡届の提出/火葬許可証の取得/保険証・マイナンバー返却/葬祭費・埋葬料の確認 | 市区町村役場/勤務先(社保の場合)/健保組合 |

| 8〜14日 | 年金の停止・未支給年金の確認/世帯主変更(該当者)/公共料金・携帯・サブスク整理 | 年金事務所(または相談窓口)/市区町村役場/各契約会社 |

【役所でまとめて済ませる】当日の持ち物と聞くことリスト

役所に行く前に、以下を確認しておくと手戻りが減ります(自治体により異なります)。

- 持ち物の目安:死亡診断書(原本)/届出人の本人確認書類/印鑑/健康保険証(該当者)/マイナンバーカード(該当者)

- 窓口で聞くこと:葬祭費の申請方法/必要書類/受付時間/予約の要否/世帯主変更の手続き(該当者)

- 注意:保険証の返却や給付金は「国保か社保か」で窓口が変わることがあります

先に知っておくと安心|よくある落とし穴3つ

- 死亡診断書のコピー不足:後の手続きで何度も必要になります。最初に5〜10枚コピーしておくと安心です。

- 年金は「止める」と「未支給年金の請求」が別:停止だけでは未支給分は受け取れないことがあります。

- 銀行は死亡を把握すると口座が凍結される:凍結後は引き出しや手続きが制限されるため、葬儀費用の支払い方法などは早めに家族で確認しておくと安心です。

【当日〜3日以内】緊急で対応すべきこと

亡くなられた直後の数日は、最も慌ただしく対応が必要な時期です。

医師による死亡確認、葬儀社の手配、関係者への訃報連絡など、感情的にも負担が大きい中でやらなければならないことが集中します。

ここでは、最優先で行うべきことを整理します。

死亡確認と死亡診断書(死体検案書)の取得

やること:医師による死亡確認を受け、死亡診断書(または死体検案書)を取得します。

いつ:できるだけ早く(当日)

どこで:状況により異なります

- 病院:その場で医師が発行

- 自宅:かかりつけ医または119番

- 事故死等:警察の検視→死体検案書

ポイント:死亡診断書は今後の手続きで繰り返し必要になります。5~10枚コピーしておくと安心です。

参考:法務省の「死亡届」ページ

葬儀社への連絡と搬送

やること:葬儀社へ連絡し、ご遺体の搬送・安置先を決めます。

いつ:当日〜翌日(病院の場合、安置できる時間が限られることがあります)

必要な情報:連絡時に以下を伝えるとスムーズです。

- 故人の氏名

- 死亡日時

- 亡くなられた場所(病院・自宅・施設など)

- 宗教・宗派(分からなければ「未定」でOK)

- 搬送先(自宅・安置所など)

ポイント:葬儀の内容がすぐ決められない場合でも、まずは「搬送だけ」相談することも可能です。

家族・親戚・関係者への訃報連絡

やること:親族・関係者へ訃報を伝えます。

いつ:当日〜数日以内

ポイント:早期かつ簡潔な連絡が重要です。連絡内容は以下を基本にします。

- 故人の名前と続柄

- 死亡日時

- 通夜・葬儀の予定(未定なら「決まり次第連絡」でもOK)

- 喪主の連絡先

【7日以内】役所への届け出と初期手続き

死亡診断書を受け取った後は、法律上の期限が定められている手続きが始まります。

特に「死亡届」は葬儀・火葬の実施に直結するため、必ず期限内に済ませましょう。

健康保険やマイナンバーカードの返却、給付金の申請などもこのタイミングで進めます。

死亡届と火葬許可証

やること:死亡届を提出し、火葬許可証を取得します。

いつまで:死亡の事実を知った日から7日以内

どこで:市区町村役場

必要なもの(目安):死亡診断書(原本)/印鑑/本人確認書類

ポイント:葬儀社が死亡届の提出や火葬許可証取得を代行してくれることも多いので、まず確認すると負担が減ります。

保険証・マイナンバーカードの返却

やること:故人が持っていた公的な証明書やカード類を返却します。

いつ:できるだけ早めに(目安:7日以内)

どこで:保険の種類により異なります。

- 国民健康保険:市区町村

- 社会保険:勤務先を通じて

- マイナンバーカード:市区町村

ポイント:放置すると不正利用や行政上のトラブルの原因になることもあるため、早めに対応しましょう。

葬祭費・埋葬料の申請

やること:健康保険から「葬祭費」または「埋葬料」などの給付を申請できるか確認し、該当する場合は申請します。

いつ:早めに(自治体・健保で期限や必要書類が異なります)

どこで:加入していた保険の窓口

- 国保:市区町村で葬祭費申請(5万円程度が目安)

- 社保:勤務先や健保組合で埋葬料を申請

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「埋葬料の支給について」

【8〜14日】生活関連の手続き(止める・変える)

葬儀が終わって落ち着いてくると、生活に関わる契約や公的手続きの見直しが必要になります。

年金の停止や世帯主変更のほか、公共料金やスマホ、定期サービスなどの解約・名義変更を早めに進めることで、無駄な支出やトラブルを防げます。

年金の停止・未支給年金

やること:年金の停止(受給者死亡届など)と、未支給年金の請求を確認します。

いつ:できるだけ早め(目安:2週間以内)

ポイント:年金を「止める」手続きと、「未支給分を受け取る」手続きは別です。未支給分は配偶者や同居家族が請求できる場合があります。

世帯主変更・住民票の修正

やること:故人が世帯主だった場合、世帯主変更と住民票の記載修正を行います。

いつまで:目安:14日以内

どこで:市区町村役所

ポイント:他の公的手続きのベースになるため、該当する場合は早めに済ませておくと安心です。

雇用保険や高額療養費の申請

やること:該当する場合は、遺族が受け取れる給付金制度を確認し申請します。

いつ:制度により期限が異なります(早めに確認)

- 雇用保険:ハローワークで受給資格者証を返却

- 高額療養費:健保に申請(2年以内)

ポイント:申請しなければ受給できない制度もあるため、対象になりそうな方は確認しましょう。

公共料金・携帯電話・定期サービスの整理

やること:故人名義の契約を「名義変更」または「解約」します。

いつ:2週目〜できるだけ早め

進め方のコツ:

- 名義変更 or 解約を家族で決める

- 支払い元(通帳・カード明細)から契約を洗い出す

- サブスクはカード明細・スマホアプリで確認

家族が亡くなった後の手続き全体像(期限別まとめ)

2週間を過ぎると、相続や税務など長期的な対応に移っていきます。

ここから先は「期限があるもの」だけ先に押さえ、必要に応じて進めましょう。

| 期限 | 主な手続き内容 | 緊急度 | 費用目安 |

|---|---|---|---|

| 当日〜3日以内 | 死亡診断書取得/葬儀社手配/訃報連絡 | 🔴 高い | 3~15万円程度 |

| 7日以内 | 死亡届/火葬許可証取得/健康保険返却など | 🔴 高い | 5~10万円 |

| 2週間〜1か月以内 | 年金停止届/公共料金や携帯の名義変更等 | 🟡 中 | 数千円〜数万円 |

| 1〜3か月以内 | 相続放棄判断/銀行口座・保険の手続き等 | 🟡 中 | 状況により変動 |

| 4〜10か月以内 | 税務申告・相続税申告 | 🟢 該当者のみ | 数万円〜数百万円 |

【1か月〜3か月以内】相続関連の判断と手続き

財産や契約に関する相続手続きは、この時期に本格的にスタートします。

中でも「相続放棄」の判断には3か月という明確な期限があります。

遺言書の確認や銀行口座の凍結解除、不動産の名義変更など、やるべきことが多いため、優先順位をつけて対応しましょう。

相続放棄や限定承認(期限:3か月)

故人の財産や負債を引き継ぐ「相続」は、何も手続きをしなければ単純承認(すべて相続)したとみなされるため注意が必要です。

借金やローンなどの負債が多い場合は、「相続放棄」や「限定承認」を検討することで金銭的リスクを防げます。

- 家庭裁判所に申述

- 期限を過ぎると単純承認とみなされる

遺言書の有無と検認

相続手続きに入る前に、遺言書の有無を確認します。

- 自筆証書:検認必要

- 公正証書:検認不要

銀行口座の凍結解除・名義変更

銀行が死亡の事実を把握すると、口座は凍結されます(引き出しや各種手続きが制限されます)。

凍結解除や相続人への名義変更には、相続手続きを進める必要があります。

- 必要書類:戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明など

不動産・車・証券の名義変更

不動産・車・有価証券(株式・投資信託など)がある場合は、それぞれ名義変更(相続登記等)が必要です。

放置するとトラブルや売却不能につながるため、早めの対応を心がけましょう。

- 不動産:相続登記(法務局)

- 車:運輸支局

生命保険金・団信の請求

生命保険や住宅ローンの団体信用生命保険(団信)に加入していた場合、死亡により保険金を受け取れることがあります。

- 請求期限:3年以内

- ローン完済の可能性あり → 金融機関に確認

【4か月〜10か月以内】税務関連の対応

故人が納税義務を持っていた場合や、相続財産が一定以上ある場合には税務署への申告が必要です。

「準確定申告」や「相続税申告」は期限を過ぎると不利益が生じる可能性があるため、該当する方は早めに準備しましょう。

準確定申告(4か月以内)

故人が生前に所得を得ていた場合、その年の1月1日から死亡日までの所得を相続人が代理で申告する手続きが「準確定申告」です。

- 対象:給与所得者・事業所得者など

- 提出先:所轄の税務署

相続税の申告・納付(10か月以内)

遺産の合計が「基礎控除額」を超える場合、相続人は相続税の申告と納税を行う義務があります。

期限は、故人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。

- 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人

- 控除・特例を活用し、税理士に相談を

【適宜】デジタル遺品と物理的な遺品整理

遺品整理は気力・体力ともに大きな負担を伴います。

特にスマートフォンやSNSなど近年増えている「デジタル遺品」には、金銭や個人情報が関わる場合もあります。

デジタル遺品の確認・削除

スマートフォンやパソコンの中には、写真・メール・SNSアカウント・ネットバンク・サブスク契約など、生前のデジタル資産・記録が多く残されています。

放置すると情報漏洩・なりすまし・料金発生などのトラブルにつながる可能性があるため、早めに確認しましょう。

- Facebook:追悼アカウント申請可

- Google:無効化管理ツール

- LINE:一定期間未使用で自動削除

遺品整理の進め方・業者依頼

遺品整理とは、故人が生前使用していた家財道具・衣類・家具・思い出の品などを片付け・仕分け・処分・保管・供養する一連の作業です。

自分たちで行うこともできますが、体力的・精神的負担が大きく、時間もかかるため、専門業者に依頼する選択肢も有効です。

- 四十九日法要後からが一般的

- 物が多い場合や遠方の場合は業者依頼も選択肢

チェックリストで最終確認(全体版)

2週間を乗り切ったら、次は必要に応じて以下も確認していきましょう。

- ☐ 死亡診断書を受け取り、コピーを保管した

- ☐ 死亡届を提出し、火葬許可証を取得した

- ☐ 健康保険証・マイナンバーカード等の返却を済ませた

- ☐ 葬祭費・埋葬料などの給付申請を確認した

- ☐ 年金の停止・未支給年金の請求を確認した

- ☐ 公共料金・携帯・サブスク等の整理を進めた

- ☐ 相続放棄(3か月)など期限のある判断を確認した

- ☐ 銀行・保険・不動産などの相続手続きを進めている

- ☐ 準確定申告(4か月)・相続税(10か月)の該当有無を確認した

- ☐ 必要に応じて専門家に相談する目処を立てた

まとめ|できることから、少しずつ

ご家族を亡くされた直後は、心身ともに大きなストレスの中にいらっしゃることと思います。

すべてを完璧にやろうとせず、まずは優先度の高い手続きから、少しずつ取り組んでいきましょう。

この記事が、手続きの不安や負担を少しでも軽減する一助になれば幸いです。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。