「終活ノートを作ってみたいけど、何を書けばいいかわからない」

「市販のエンディングノートだと自分に合わない」

そんな方に向けて、本記事では自作で終活ノートを作るメリットと作り方を、チェックリスト付きでわかりやすくご紹介します。

ご自身の人生を整理し、大切な人に想いを伝える準備を始めてみましょう。

目次

終活ノートとは?エンディングノートとの違いも解説

終活ノートとは、自分の人生の情報や希望をまとめておく記録帳のことです。

終末期や死後、家族や周囲が困らないようにするための備えとして注目されています。

終活ノートとエンディングノートの違い

どちらも似た目的で使われますが、「終活ノート」は生前整理や財産の棚卸しなども含めた広い範囲を対象にするのに対し、「エンディングノート」は主に死後の希望やメッセージに特化して記録する傾向があります。

| 項目 | 終活ノート | エンディングノート |

|---|---|---|

| 主な内容 | 生前整理、財産管理、終末期の医療・介護の希望、家族へのメッセージ | 死後の希望(葬儀・供養・遺産の方針など)、家族へのメッセージ |

| 書くタイミング | 生前の暮らしや資産を整理しながら、終末期を見据えて記入 | 自分の死後を想定し、家族に伝えたいことをまとめる |

| 目的 | 生活や財産を整理し、本人と家族が安心して将来に備える | 残された家族が困らないように、死後の希望を明確に伝える |

| カバー範囲 | 生前~終末期~死後まで幅広くカバー | 死後に重点を置く |

| 家族への配慮 | 生きている間のサポートと、死後の負担軽減の両方を考慮 | 死後の家族の負担軽減に特化 |

自作終活ノートのメリットと注意点

終活ノートは市販品も多く出回っていますが、自分で作ることでより自由度の高い内容になります。

- 自分だけの項目を追加できる

- 書きやすいレイアウトにできる

- 費用を抑えて作成できる

- 何度でも作り直せる

市販のエンディングノートでは書きにくい個別事情や想いも、自作なら自由に構成できます。

たとえば「ペットに関するお願い」や「大切な人への手紙」など、自分に必要な項目を好きなだけ加えることが可能です。

法的効力はないが、家族にとっての重要な道しるべに

終活ノートには遺言書のような法的効力はありませんが、家族が判断に迷わないための大切な手がかりになります。

あわせて正式な遺言書を作成することも検討しましょう。

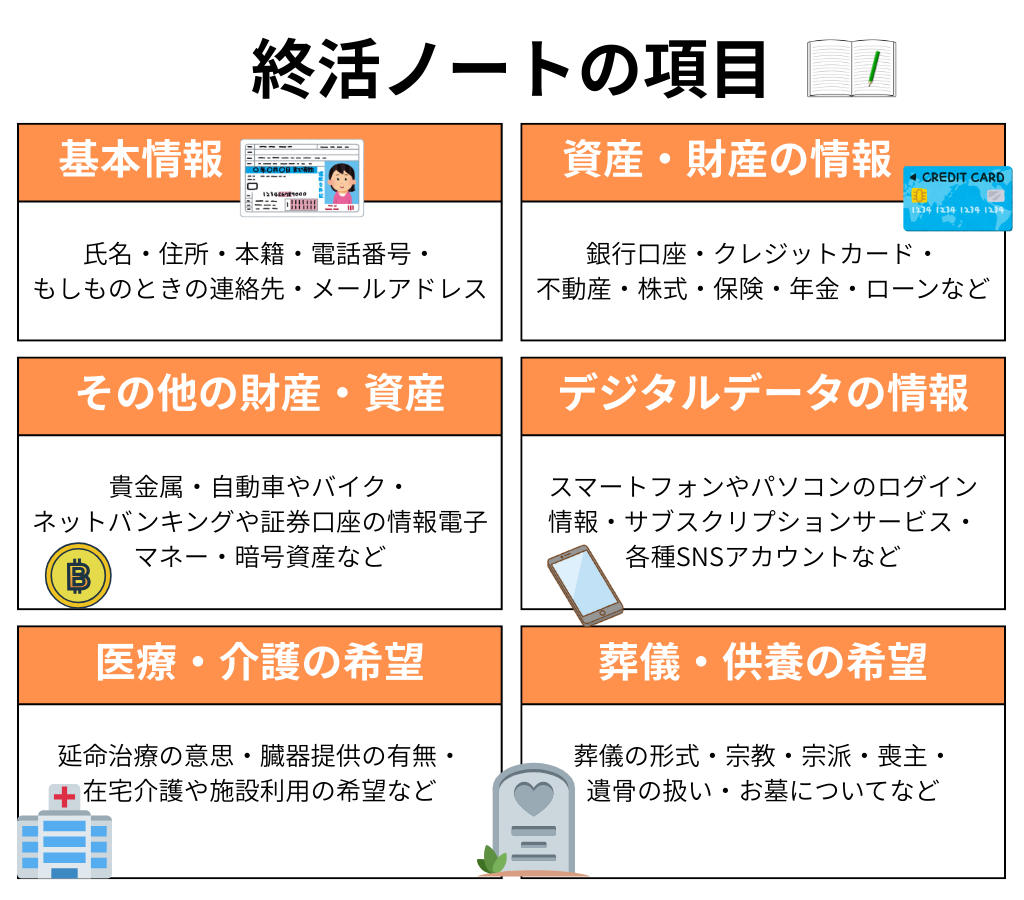

終活ノートの基本項目と書き方ガイド

自作の終活ノートには、以下のような内容を盛り込むと実用性が高まります。

基本情報(氏名・連絡先・家族構成など)

緊急時に必要となる情報をまとめておきましょう。

特に介護や医療現場では家族構成が重要な判断材料になることがあります。

基本情報(記入例)

- 本籍地:〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3

- 現住所:〇〇県〇〇市〇〇町4-5-6

- 緊急連絡先:長男 田中太郎(090-1234-5678)

- かかりつけ医:〇〇クリニック(03-1234-5678)

財産や資産の棚卸し

銀行口座、保険、不動産、有価証券など、財産の種類ごとに一覧化しておくと、相続手続きがスムーズになります。

記入項目例:

- 銀行口座:〇〇銀行 普通預金 口座番号1234567

- 生命保険:〇〇生命 契約者番号ABC123

- 不動産:自宅(登記簿謄本の保管場所も記載)

- 株式・投資信託:証券会社名と口座番号

医療・介護の希望

延命治療の有無、認知症になった場合の方針、希望する介護施設など、自分の考えを整理しておくことが大切です。

書き方のポイント:

- 延命治療:「自然な最期を迎えたい」「可能な限り延命治療を希望」など

- 認知症対応:「在宅介護を希望」「専門施設での介護を希望」

- 臓器提供:意思表示カードの有無と希望内容

葬儀やお墓に関する要望

宗教や希望する葬儀形式、使用したい遺影写真、お墓の有無なども書いておくと家族が迷わずに対応できます。

具体的な記入例:

- 宗教:仏教(〇〇宗)、キリスト教、無宗教など

- 葬儀形式:家族葬、一般葬、直葬など

- 遺影写真:〇年撮影の写真(保管場所も記載)

- お墓:〇〇霊園(管理費支払い方法も記載)

デジタル遺産(SNS・ID・パスワード)

SNS、ネット銀行、クラウドストレージなど、デジタル上の情報を家族が扱えるよう、サービス名とログイン情報を控えておくことが求められます。

主要なデジタルサービス例:

- Gmail、Yahoo!メール

- Facebook、Instagram、Twitter(X)

- PayPay、楽天Pay、LINE Pay

- Amazon、楽天市場のアカウント

- Google Drive、Dropbox

- ネット銀行、証券会社のオンライン口座

終活ノートの自作ステップ|道具選びから完成まで

終活ノートの自作は難しくありません。順を追って丁寧に進めましょう。

ステップ1:ノート、PC、アプリなど、ツールを選ぶ

手書きノート:

- メリット:直筆の温かみ、停電時でも読める

- デメリット:修正が大変、複製が困難

Googleドキュメント・Word:

- メリット:修正が簡単、複数人で共有可能

- デメリット:デジタル機器の操作が必要

スマホアプリ:

- メリット:いつでもどこでも編集可能

- デメリット:データの消失リスク

ステップ2:書きたい項目を決め、構成をつくる

すべてを一気に書こうとせず、「今日は財産について」「次は医療の希望」と分けて取り組むと、無理なく続けられます。

ステップ3:書いた内容を定期的に見直す

人生の状況は変化します。住所変更や資産の追加・削除など、内容を定期的に見直す習慣をつけましょう。

見直しタイミング:

- 誕生日や年末年始

- 引っ越しや転職時

- 家族構成の変化時

- 健康状態の変化時

自作ノートを活用するためのヒント

書いた終活ノートを有効に活用するためには、保管と共有が重要です。

家族への共有と保管方法

自作ノートは防災対策も兼ねて、複数の場所に分けて保管するのがおすすめです。家族に存在を伝え、信頼できる人に預けるのも選択肢です。

保管場所の例:

- 自宅の金庫や仏壇

- 銀行の貸金庫

- 信頼できる家族や友人宅

- 弁護士や行政書士事務所

LINEやPDFで共有する方法も便利

紙だけでなく、PDFファイルにしてLINEなどで家族と共有しておくことで、万一の際に迅速に参照できます。

デジタル共有の方法:

- スマホで撮影してクラウドに保存

- PDFファイルをLINEやメールで送信

- 家族用のGoogleドライブで共有

終活ノート作成チェックリスト

以下のチェックリストを使って、終活ノートの完成度を確認してみましょう。

基本情報

- [ ] 氏名・生年月日・住所

- [ ] 本籍地

- [ ] 家族構成と連絡先

- [ ] かかりつけ医・服薬情報

- [ ] 健康保険証・年金手帳の保管場所

財産・資産

- [ ] 銀行口座一覧(通帳・印鑑の保管場所)

- [ ] 生命保険・医療保険の詳細

- [ ] 不動産(権利証の保管場所)

- [ ] 株式・投資信託・暗号資産

- [ ] 借入金・ローン残高

医療・介護

- [ ] 延命治療の希望

- [ ] 認知症になった場合の対応

- [ ] 介護施設の希望

- [ ] 臓器提供の意思

葬儀・供養

- [ ] 宗教・宗派

- [ ] 葬儀の規模・形式

- [ ] 遺影写真の指定

- [ ] お墓・納骨の希望

デジタル遺産

- [ ] メールアカウント

- [ ] SNSアカウント

- [ ] 電子マネー・決済アプリ

- [ ] ネット通販アカウント

- [ ] クラウドストレージ

家族へのメッセージ

- [ ] 感謝の気持ち

- [ ] 今後の生活への願い

- [ ] 個人的な思い出や秘密

よくある質問(FAQ)

Q1. 終活ノートはいつから書き始めればいいですか?

終活ノートは、思い立ったときが始めどきです。体力や判断力が十分にあるうちに書き始めることで、より正確に自分の想いを整理できます。

完璧を目指す必要はありません。まずは気になる項目から少しずつ書き進めましょう。

Q2. 終活ノートに法的な効力はありますか?

終活ノートには法的効力はありません。ただし、家族にとってはあなたの意思を知るための大切な道しるべになります。

財産分与などを正式に指定したい場合は、終活ノートとあわせて公正証書遺言などを準備しておくと安心です。

Q3. 自作した終活ノートはどこに保管すればいいですか?

家族が見つけやすく、安全に保管できる場所を選びましょう。

おすすめの保管場所:

- 自宅の金庫や仏壇

- 信頼できる家族や友人宅

- 銀行の貸金庫

- PDFデータをクラウドやLINEで共有

Q4. 終活ノートの内容はどのくらいの頻度で見直すべきですか?

年に1回程度の見直しを目安にしましょう。住所変更、家族構成の変化、資産の増減などがあったときは早めに更新するのが理想です。

誕生日や年末年始など、決まった時期に見直すと習慣化しやすくなります。

まとめ|終活ノートを自作して、未来への備えを始めよう

終活ノートの自作は、自分の人生を見つめ直す貴重な機会です。必要な情報を整理し、家族への思いや希望を形に残すことで、万が一のときに安心を届けられます。

終活ノート作成のポイント:

- 完璧を求めず、少しずつ進める

- 定期的な見直しで内容を最新に保つ

- 家族との対話のきっかけにする

- 自分らしい項目を追加してカスタマイズ

テンプレートを活用して、今日から自分だけの終活ノートづくりを始めてみましょう。人生の整理を通じて、これからの毎日をより大切に過ごしていけるはずです。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。