認知症や知的障害により判断能力が低下した家族のために、法定後見制度の利用を検討している方は多いのではないでしょうか。

しかし、「手続きが複雑そう」「費用がどのくらいかかるのか分からない」「任意後見制度との違いが分からない」といった不安を抱えている方も少なくありません。

この記事では、法定後見人の基本的な仕組みから、任意後見人との違い、具体的な手続き方法、費用の目安まで、分かりやすく解説します。

目次

法定後見人とは?

法定後見人とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった人を法律的に支援する制度「法定後見制度」において、家庭裁判所の審判によって選任される支援者のことです。

本人の代わりに契約や財産管理などを行う法的な代理権が与えられ、生活と権利を守る役割を担います。

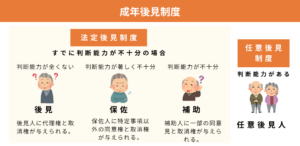

上の図のように、成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

このうち法定後見制度は、すでに判断能力が低下している人を対象とし、その程度に応じて次の3つの類型に分かれます。

- 後見:判断能力がほとんどない場合。後見人に代理権・取消権が与えられる。

- 保佐:判断能力が著しく不十分な場合。保佐人に特定の行為について同意権・取消権が与えられる。

- 補助:判断能力が一部不十分な場合。補助人に限定的な同意・代理権が与えられる。

これらは本人の判断能力に応じて支援の範囲が異なり、「どこまでサポートが必要か」を柔軟に調整できる仕組みです。

後見・保佐・補助の3類型

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型に分かれています。

| 類型 | 判断能力の程度 | 主な支援内容 | 申立て可能者 | 月額報酬相場 |

|---|---|---|---|---|

| 後見 | ほとんどない | 財産管理・身上保護全般 | 本人、配偶者、四親等内親族、市町村長など | 2-6万円 |

| 保佐 | 著しく不十分 | 重要な契約行為などの同意・取消 | 同上 | 2-5万円 |

| 補助 | 不十分 | 一部の行為の同意・代理 | 同上 | 1-3万円 |

判断の目安

- 後見:日常的な買い物も一人では困難

- 保佐:日用品の購入は可能だが、重要な契約は難しい

- 補助:重要な契約について支援があれば可能

法定後見人と任意後見人の違いは?

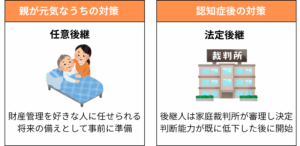

法定後見制度と任意後見制度は、どちらも本人の判断能力低下時の支援制度ですが、重要な違いがあります。

制度開始のタイミング

法定後見制度

- 判断能力が既に低下した後に開始

- 本人や家族が家庭裁判所に申立て

- 緊急性が高い場合に適している

任意後見制度

- 判断能力が十分にあるうちに契約

- 将来の備えとして事前に準備

- 本人の意思を事前に反映できる

権限と役割の詳細比較

法定後見制度は家庭裁判所が本人の状況を総合的に判断して後見人を選任するため、確実性が高い一方で、本人や家族の希望が必ずしも反映されません。

一方、任意後見制度は本人の意思に基づいて事前に契約するため、希望に沿った支援を受けられますが、将来の状況変化には対応しにくいという特徴があります。

| 比較項目 | 法定後見人 | 任意後見人 |

|---|---|---|

| 選任方法 | 家庭裁判所の審判 | 本人が契約で指定 |

| 開始時期 | 判断能力低下後 | 契約締結時(効力発生は判断能力低下後) |

| 権限範囲 | 法律で定められた包括的権限 | 契約で定めた範囲に限定 |

| 監督 | 家庭裁判所 | 任意後見監督人 |

| 柔軟性 | 低い(法定の枠組み) | 高い(契約内容による) |

| 費用 | 申立費用+月額報酬 | 契約費用+監督人報酬 |

どちらを選ぶべき?

- 法定後見:既に判断能力が低下している、緊急性がある場合

- 任意後見:将来に備えたい、信頼できる後見人候補がいる場合

法定後見制度のメリット・デメリットは?

メリット

1. 詐欺や悪質商法から守られる

不利な契約を後から取り消すことができ、訪問販売や電話勧誘などの被害を防げます。

2. 家庭裁判所が監督するので安心

年1回の報告義務があり、後見人による不正行為を防止できます。

3. 銀行や役所での手続きがスムーズ

法的な代理人として認められるため、各種手続きを代行してもらえます。

デメリット

1. 手続きに時間と費用がかかる

申立てから開始まで2-4ヶ月、初期費用1-10万円程度が必要です。

2. 継続的な費用負担がある

専門家が後見人になった場合、月額2-6万円の報酬が発生します。

3. 自由に財産を使えなくなる

本人や家族の希望があっても、後見人の判断で制限される場合があります。

費用対効果の検討例

月額3万円の報酬を支払っても、年間100万円の詐欺被害を防げれば十分にメリットがあると言えます。

法定後見制度の申立て手続きと費用はいくら?

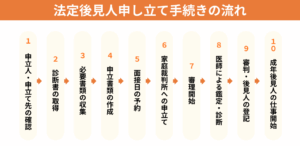

申立てから開始までの流れ

法定後見制度の申立てから開始まで、通常 2〜4か月 かかります。おおまかな流れは次のとおりです。

- 相談・書類準備(1〜2か月)

地域包括支援センターや弁護士・司法書士などの専門家に相談し、制度利用の適否を確認します。あわせて、診断書や戸籍謄本、財産目録などの必要書類を収集・作成します。 - 家庭裁判所へ申立て

申立書と必要書類を家庭裁判所に提出します。申立人は本人・配偶者・四親等内の親族等が該当し、自治体長が行う場合もあります。 - 審理・調査(1〜2か月)

家庭裁判所が本人・関係者への面接を行い、必要に応じて医師の鑑定を実施します。本人の判断能力や生活状況、後見人候補者の適格性が確認されます。 - 審判・後見開始

裁判所が後見人を選任し審判が確定すると登記が行われ、正式に後見人の業務(財産管理・身上保護など)が開始します。

申立てに必要な書類

主な必要書類は以下のとおりです。

- 申立書(家庭裁判所で入手)

- 本人・申立人の戸籍謄本および住民票

- 医師の診断書(家庭裁判所指定の書式)

- 財産目録(預貯金・不動産・年金等の内訳)

- 通帳のコピー(目安として過去2年分)

かかる費用の目安

最初にかかる費用

- 申立手数料:800円

- 登記費用:2,600円

- 郵送費:3,000-5,000円

- 診断書:3,000-10,000円

- 鑑定費用:5-10万円(必要な場合のみ)

初期費用合計:約1万円~10万円

毎月かかる費用

親族が後見人の場合

基本的に報酬は発生しません。交通費や通信費等の実費のみです。

専門家が後見人の場合

管理する財産額に応じて月額報酬が決まります:

- 1,000万円以下:月額2万円

- 1,000-5,000万円:月額3-4万円

- 5,000万円以上:月額5-6万円

年間費用の例

財産3,000万円で専門家が後見人の場合:月額4万円×12ヶ月=年間48万円

参考: 裁判所|後見ポータルサイト

法定後見制度は必要?判断のチェックポイント

法定後見制度の利用は、本人の判断能力や日常生活での支障の程度に応じて検討する必要があります。単に高齢であることや家族の不安だけではなく、具体的な困りごとやリスクの有無を見極めたうえで制度の活用を考えることが大切です。

以下のチェックリストを参考に、本人の状況を客観的に確認し、必要に応じて専門家への相談を進めましょう。

本人の状況チェックリスト

以下の項目に3つ以上該当する場合、法定後見制度の利用を検討することをお勧めします:

判断能力の確認

- □ 同じことを何度も聞く・話す

- □ 日付や場所が分からなくなることがある

- □ 金銭の管理が困難になった

- □ 契約内容を理解できていない

- □ 薬の管理ができなくなった

被害・トラブルの有無

- □ 不要な契約を結んでしまった

- □ 詐欺被害に遭ったことがある

- □ 高額商品を衝動的に購入する

- □ 通帳・印鑑を紛失することが増えた

- □ ATMの操作ができなくなった

日常生活の支障

- □ 重要な書類を理解できない

- □ 医療同意が困難

- □ 介護サービスの契約に支障がある

- □ 不動産の処分が必要だが手続きできない

法定後見制度のよくあるトラブルと対策

よくある成功事例

事例1:認知症による財産保護

状況:82歳女性、軽度認知症。息子が遠方在住。

問題:訪問販売業者から高額な浄水器(50万円)を購入。

解決:法定後見人(弁護士)が選任され、契約を取り消し。以後の財産管理も適切に実施。

結果:購入代金全額返金。月額3万円の報酬で安心を確保。

事例2:知的障害者の生活支援

状況:35歳男性、軽度知的障害。両親が高齢化。

問題:将来の生活費管理、医療同意等への不安。

解決:社会福祉士が後見人に選任。計画的な財産管理と生活支援を実施。

結果:安定した地域生活を継続。家族の負担も軽減。

よくあるトラブルケースと対策

トラブル1:親族間での後見人争い

ケース:子供3人がそれぞれ自分が後見人になりたいと主張

原因:事前の話し合い不足、財産への思惑

対策:

- 申立て前に家族会議を開催

- 中立的な専門家後見人の選任も検討

- 後見制度支援信託の活用

トラブル2:後見人による不適切な財産管理

ケース:選任された親族が本人の財産を私的流用

原因:家庭裁判所への報告怠り、監督不足

対策:

- 定期報告の徹底

- 家庭裁判所への相談

- 後見監督人の選任申立て

トラブル3:想定以上の費用負担

ケース:月額2万円と思っていたが、実際は5万円の報酬

原因:管理財産額や業務内容の見込み違い

対策:

- 事前に報酬額の目安を確認

- 財産の整理・処分を検討

- セカンドオピニオンの取得

専門家に相談すべきタイミング

以下の場合は、必ず専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士)に相談しましょう:

- 複雑な家族関係がある場合

- 多額の財産(5,000万円以上)がある場合

- 事業経営をしている場合

- 不動産の売却が必要な場合

- 任意後見との併用を検討している場合

法定後見人のよくある質問

以下では、法定後見制度や後見人に関するよくあるご質問とその回答をまとめています。

Q1: 法定後見人は親族以外でもなれますか?

A: はい、なれます。現在、全体の約7割が弁護士・司法書士等の専門家が選任されています。家庭裁判所は本人の意向、親族の状況、専門性の必要度等を総合的に判断して選任します。

Q2: 一度選ばれた法定後見人は変更できますか?

A: 正当な理由があれば変更可能です。後見人の不正行為、職務を適切に行わない、本人との関係悪化等が理由となります。ただし、家庭裁判所の許可が必要で、手続きに2-3ヶ月を要します。

Q3: 法定後見制度を利用すると選挙権はなくなりますか?

A: いいえ。2013年の法改正により、成年後見制度を利用しても選挙権・被選挙権は失いません。

Q4: 法定後見人の報酬はいくらくらいかかりますか?

A: 親族が後見人の場合は基本的に無報酬です。専門家の場合、管理財産額に応じて月額2-6万円程度です。1,000万円以下なら月額2万円、1,000万円超なら月額3-4万円が目安です。

まとめ

法定後見制度は、判断能力が低下した方の生活と財産を守る重要な制度です。

任意後見制度との違いを理解し、本人の状況に応じて適切な制度を選択することが大切です。

手続きには2-4ヶ月の期間と一定の費用がかかりますが、詐欺被害の防止や適切な財産管理により、結果的に本人・家族の安心につながります。

制度利用を検討される場合は、まず地域包括支援センターや専門家にご相談ください。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。