一周忌は、故人が亡くなってからちょうど一年目の節目に行う大切な法要です。しかし、初めて施主を務める方にとっては「いつ?何を?どう準備すれば?」と不安も多いのではないでしょうか。

この記事では、一周忌法要の意味・時期・準備手順・当日の流れまでをわかりやすく解説します。

一周忌法要とは?意味と目的

一周忌法要は仏教における最初の大きな年忌法要です。故人が亡くなってから1年という節目に、家族・親族が集まり冥福を祈る大切な儀式です。

一周忌法要の基本的な意味

一周忌法要は、命日から満1年後の祥月命日の前後に行われます。故人の冥福を祈り、供養の気持ちを形として表す行事です。

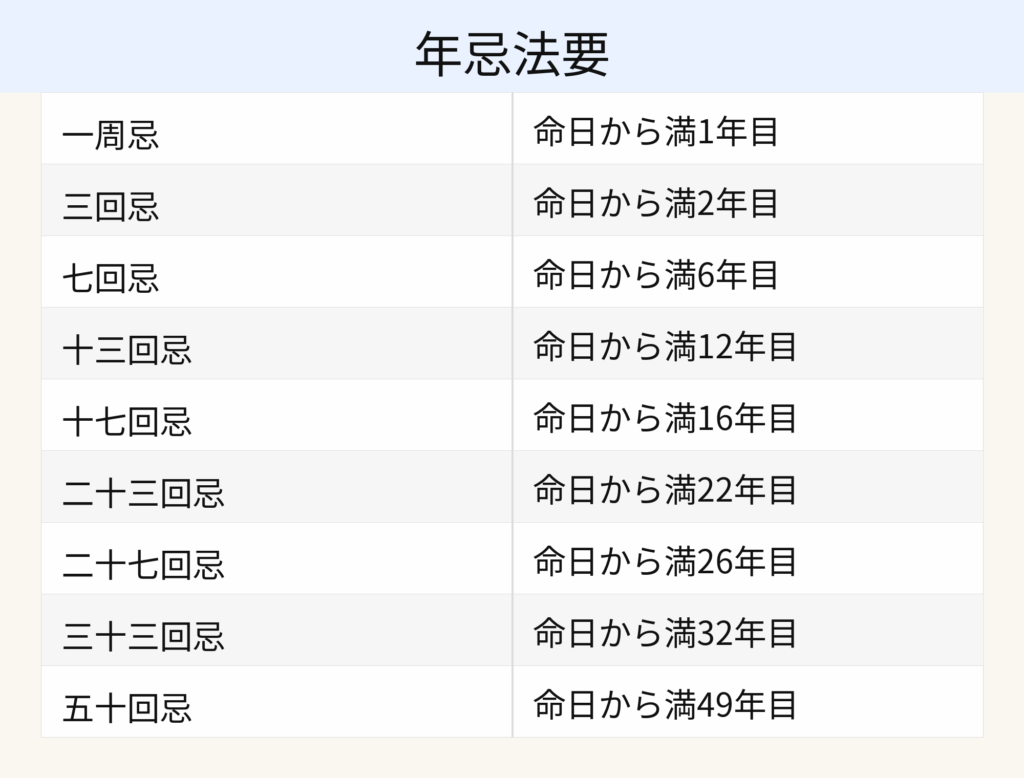

一周忌と他の年忌法要の違い

年忌法要の流れ:

- 四十九日法要(初七日〜七七日)

- 一周忌法要 ← 最も重要とされる

- 三回忌法要(2年目)

- 七回忌法要(6年目)

- 以降、十三回忌、十七回忌…

一周忌は年忌法要の中でも特に重要とされ、三回忌以降と比べて参列者の人数も多くなる傾向があります。

なぜ命日の「前倒し」で行うのか

仏教では、命日より後に法要を営むのは避ける考えがあります。そのため、命日の1週間前〜前日に行うのが一般的です。

一周忌の時期と日程の決め方

一周忌法要の日程は命日を基準に設定します。参列者が集まりやすい土日祝や、僧侶・会場の予定も考慮します。

| 命日 | 理想の日程 | 許容範囲 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 2024年7月15日 | 2025年7月12日(土)または13日(日) | 2025年7月5日〜7月15日 | 命日当日かそれ以前に設定/土日祝で調整 |

| (入力例)2024年11月3日 | 2025年11月1日(土)または2日(日) | 2025年10月25日〜11月3日 | 僧侶・会場の空きを同時に確認 |

宗派による違い

- 浄土真宗: 命日当日でも問題なし

- 曹洞宗・臨済宗: 命日より前が望ましい

- 日蓮宗: 命日前後1週間程度が目安

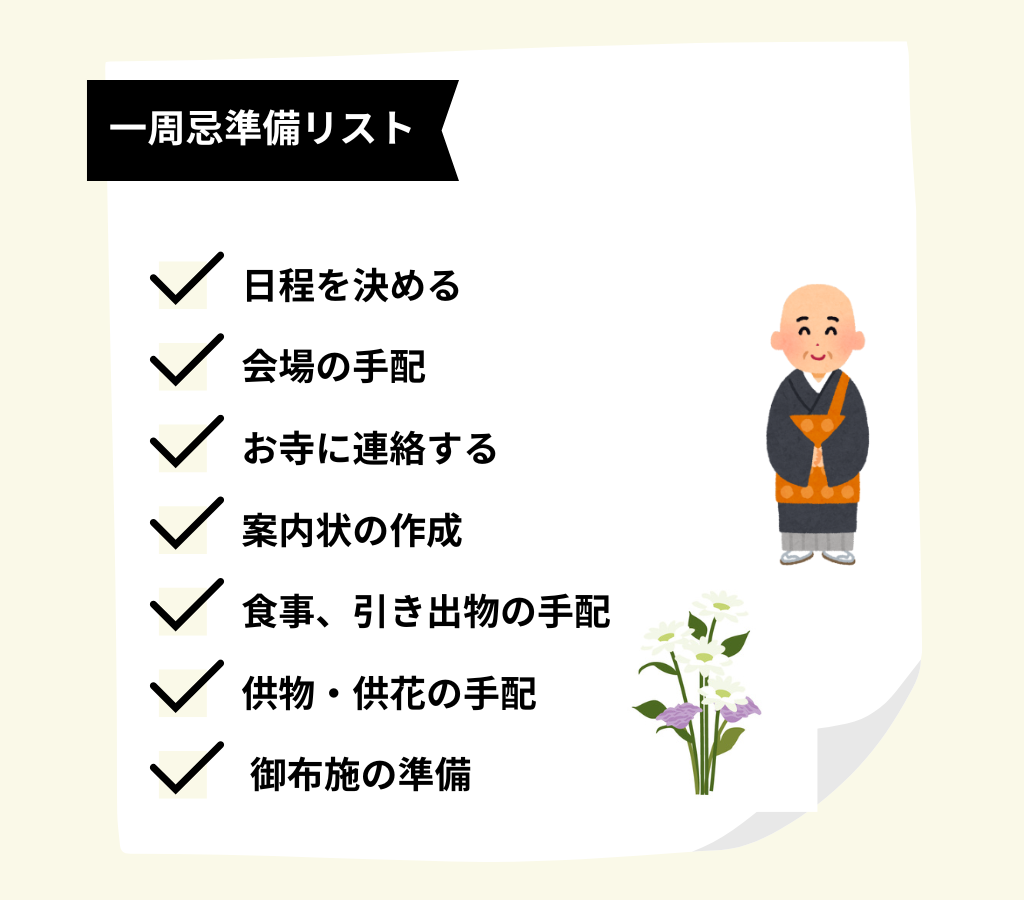

一周忌に向けた準備リスト

※一周忌法要の連絡は「誰に・いつするか」で迷いやすいポイントです。1分で要点をまとめています。

日程を決める

命日より前に設定するのが基本。参列者が集まりやすい土日祝を候補にします。

会場の手配

自宅・寺院・斎場・ホテルなどから選択。人数・アクセス・会食会場をあわせて確認すると安心です。

お寺に連絡する

菩提寺に日程を伝え、読経内容・所要時間を確認。お布施やお車代の目安も相談しておきましょう。

案内状の作成

2〜3週間前までに発送するのが目安。日時・会場・服装・香典表書きなどを明記します。

食事、引き出物の手配

法要後の会食は故人を偲ぶ大切な場。引き出物は2,000〜3,000円程度の食品や日用品が一般的です。

供物・供花の手配

故人の好物や季節の果物、白菊や百合などの生花を準備します。

御布施の準備

読経料:3〜5万円、お車代・御膳料:各5千〜1万円が目安。表書きは「御布施」「御車代」「御膳料」とします。

法要当日の流れとマナー

① 僧侶入場

僧侶が入場し祭壇の前に着座します。

② 施主の挨拶

施主が法要開始を告げる挨拶を行います。

③ 僧侶の読経

20〜30分程度の読経。参列者は合掌し、心を合わせます。

④ 焼香

参列者が順番に焼香を行い、故人に祈りを捧げます。

⑤ 僧侶法話

僧侶が法話を行い、教えや故人への思いを語ります。

⑥ 施主の挨拶

施主がお礼の言葉を述べ、参列者への感謝を伝えます。

⑦ お墓参り

墓前で花や線香を手向ける。雨天時は後日に延期可能。

⑧ 会食

法要後の会食で、故人を偲びながら思い出を語ります。

会食でのマナー

献杯の作法:

- 「乾杯」ではなく「献杯」と言う

- グラスは高く掲げず静かに

- 感謝の気持ちを込める

会話の心得:

- 故人の思い出話を中心に

- 明るい話題を交え、自然な雰囲気で

- 政治・宗教・お金の話は控える

費用の目安と準備チェック

施主(喪主・遺族)の準備と費用

- 僧侶へのお布施: 読経料 3〜5万円/お車代・御膳料 各5千〜1万円

- 会場・会食費: 会場代 1〜3万円/会食代 1人 3,000〜5,000円

- その他: 供花 5千〜1万円/引き出物 1人 2,000〜3,000円/案内状 1通 100〜200円

総予算目安:10万〜20万円(参列10名程度の場合)

参列者の準備チェック

- 香典: 表書きは「御仏前」または「御香典」、金額は5千〜1万円が目安

- 服装: 男性は黒スーツ、女性は黒のワンピースやアンサンブル

- 持ち物: 袱紗・数珠・黒か白のハンカチ・靴袋

よくあるQ&A

Q. 一周忌を簡略化しても良い?

A. 問題ありません。「家族法要」や「食事なし法要」も増えており、自宅やオンラインでも供養の気持ちがあれば十分です。

Q. 参列者が急に増えた場合は?

A. 3日前までなら会場や料理の追加手配が可能なことが多いので、早めに相談しましょう。

Q. 雨天の墓参りは?

A. 無理に行う必要はなく、法要のみで済ませるか、後日改めて参拝しても問題ありません。

Q. 子どもの参列時の注意点は?

A. 静かにできる年齢なら参列可能。ぐずった場合は一時退席できる席に座らせましょう。

Q. 香典返しはいつ渡す?

A. 当日に引き出物として渡すのが一般的。後日郵送でも構いません。

まとめ|心を込めた一周忌法要のために

準備のポイント

- 3ヶ月前から準備開始 – 僧侶・会場の手配を最優先

- 命日より前に設定 – 仏教の教えに従った日程調整

- 家族で役割分担 – 施主一人で抱え込まず協力体制を

- 参列者への配慮 – 案内状は3週間前、返信は1週間前まで

- 予算の明確化 – 総額15万円程度を目安に

当日の心構え

故人への感謝の気持ちを大切に、参列者と共に穏やかな時間を過ごしましょう。完璧を求めすぎず、心を込めた供養であることが何より大切です。

大切な一日を穏やかに迎えるために、今日から少しずつ準備を始めてみませんか。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。