「年忌法要はいつまで続ければいいの?」「親族が減ってきたけど、まだ続けるべき?」——そんな疑問を抱いたことはありませんか。

年忌法要は、仏教の伝統的な供養として長く受け継がれてきました。しかし現代では「年々参列者が減っている」「施主が高齢になってきた」「次世代が継承しにくい」といった声も多く、どこで区切りをつけるべきか=“やめどき”に悩む家庭が増えています。

この記事では、年忌法要の意味や宗派ごとの考え方を再確認しつつ、「やめどき」の判断に役立つ具体的な視点やステップをご紹介します。

目次

年忌法要とは?意味と目的を改めて確認

まずは、年忌法要の基本的な意味や目的を整理し、なぜこれまで続けられてきたのかを理解しましょう。形式的に行っているご家庭も、原点に立ち返ることで見直しのきっかけになります。

年忌とは?

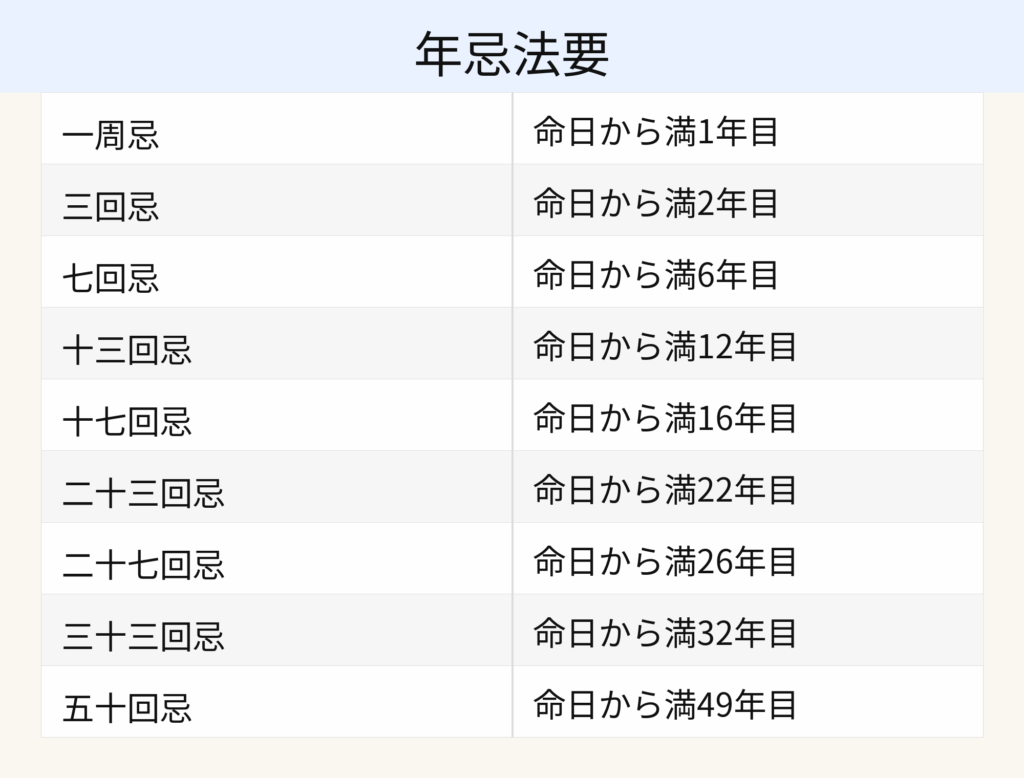

「年忌(ねんき)」とは、故人が亡くなった年からの節目を指します。たとえば、1年目は「一周忌」、2年目は「三回忌」、6年目は「七回忌」などと呼ばれます。

法要とは?

「法要(ほうよう)」は、僧侶にお経を読んでもらい、故人の冥福を祈る仏教儀式です。葬儀後に行う「初七日」や「四十九日」などは忌日法要、命日から年単位で営まれるものが年忌法要です。

よく行われる年忌法要の一覧と費用目安

ここでは、実際によく行われる年忌法要の節目や費用感を一覧でご紹介します。どの法要を行うか検討する際の参考になります。

| 回忌 | 実施時期 | 規模 | 費用目安 |

|---|---|---|---|

| 1周忌 | 満1年 | 大規模 | 15〜30万円 |

| 3回忌 | 満2年 | 中規模 | 10〜20万円 |

| 7回忌 | 満6年 | 中規模 | 8〜15万円 |

| 13回忌 | 満12年 | 小規模 | 5〜10万円 |

| 17回忌 | 満16年 | 小規模 | 3〜8万円 |

| 23回忌 | 満22年 | 家族のみ | 3〜5万円 |

| 27回忌 | 満26年 | 家族のみ | 3〜5万円 |

| 33回忌 | 満32年 | 家族のみ | 3〜8万円 |

| 50回忌 | 満49年 | 家族のみ | 3〜8万円 |

→ 33回忌または50回忌を最後にする家が多く、100回忌は非常にまれです。

宗派によって異なる「弔い上げ」の考え方

年忌法要をいつまで続けるかは、宗派によって考え方に違いがあります。自分の家の宗派の方針を知ることで、納得できる区切りが見つかる可能性があります。

| 宗派 | 区切りとされる回忌 | 補足 |

|---|---|---|

| 真言宗・曹洞宗・臨済宗 | 三十三回忌 | 弔い上げとして現世とのつながりを終える節目 |

| 日蓮宗 | 三十三回忌または五十回忌 | 家によって異なる |

| 浄土真宗 | 特定の弔い上げの概念がない | 毎年法要を続けることもある |

年忌法要の「やめどき」として選ばれる3つの節目

どこで年忌法要を終えるかは、家庭ごとの事情や価値観によって異なりますが、多くの家庭が次の3つの節目のいずれかを「やめどき」としています。

三十三回忌で終了(最も一般的)

仏教ではこの法要をもって魂が成仏するとされ、「弔い上げ」と呼ばれる特別な意味を持つ節目です。

五十回忌で終了(丁寧に供養したい家庭)

家の歴史を大切にしたい家庭に選ばれますが、近年では実施例は少なめです。

十三回忌で終了(現実的な選択)

高齢の施主や、次世代が遠方に住んでいる場合など、無理のない区切りとして選ばれています。

年忌法要を省略・簡略化するという選択肢

年忌法要を毎回行うのが難しい場合は、省略や簡略化を検討しても問題ありません。大切なのは形式ではなく、供養の気持ちです。

- 七回忌以降は墓参りのみにする

- 家族だけで仏壇の前でお参り

- 僧侶にオンライン読経を依頼

いつやめる?判断の5つの視点

年忌法要の「やめどき」は、感情だけでなく現実的な条件も踏まえて考えると、家族全体が納得しやすくなります。以下の5つの視点を参考にしましょう。

- 参列者数の変化:10人以下になったら見直しのサイン

- 施主の年齢と体力:75歳を超えると負担が大きい

- 経済的な負担:費用が年収の3%以上になると継続は困難

- 継承者の状況:次世代が遠方または継続の意思が薄い

- 親族の合意:無理強いせず話し合いを

やめどき判断チェックリスト

以下のチェックリストを使えば、自分たちにとって年忌法要の継続に意味があるかどうかを客観的に見直す手助けになります。

✓ が多いほど「継続の意義あり」。5項目以上✓がつかない場合は見直しの時期かもしれません。

- 年忌法要の区切りを明確にしている

- 高齢者への負担が大きくない

- お寺との関係が明確である

- お墓の継承者が決まっている

- 親族の意見が一致している

- 10人以上の参列が見込める

- 施主が75歳未満で体力がある

- 家計への負担が大きくない

- 準備がスムーズにできる

- 供養の気持ちが高まる

- 親族が集まるよい機会になる

- 次世代が理解し継続したいと思っている

年忌法要をやめるまでの3ステップ

実際に年忌法要を終える決断をしたら、家族やお寺と調整しながら円満に区切りをつけましょう。以下のステップに沿うとスムーズです。

- 家族での話し合い(6ヶ月前)

気持ちや事情に配慮しながら丁寧に意見を交換しましょう。 - お寺への相談(3ヶ月前)

感謝の気持ちを伝えつつ、事情を説明します。 - 最後の法要を丁寧に行う(当日)

区切りをしっかりと共有し、供養の心を大切にします。

よくある質問(Q&A)

年忌法要の継続や終了について、多くの人が抱きやすい疑問をQ&A形式でご紹介します。具体的な判断や不安の解消に役立ててください。

Q. 年忌法要は命日に行わなければいけませんか?

→ 家族が集まりやすい日に合わせて構いません。前倒し・後ろ倒しも一般的です。

Q. 法要をやめたら故人に申し訳ないのでは?

→ 日々の手を合わせる気持ちこそが何よりの供養です。形式より心を大切にしましょう。

Q. お寺に断るのが申し訳ないです…

→ 丁寧な説明と感謝を伝えれば、ほとんどの場合は理解を得られます。

まとめ|年忌法要は「やめどき」も供養の一部

年忌法要は大切な供養ですが、続けるかどうかもまた供養の一環です。

形式にとらわれすぎず、家族の状況や気持ちを大切にしながら、無理のないかたちでの供養を選びましょう。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。