現代では、楽天銀行や住信SBIネット銀行などの「ネット銀行」を利用する人が増えています。

しかし、相続の場面になると「ネット銀行の口座があることを家族が知らなかった」「郵送物がないため手がかりがつかめない」といった声が少なくありません。

この記事では、ネット銀行の相続における注意点や、主要ネット銀行の公式リンク、家族が困らないための備え方を解説します。

目次

ネット銀行の相続は何が違う?まずは基本を理解しよう

ネット銀行とは、店舗を持たずインターネット上ですべての取引を完結できる銀行のことです。代表的なのは楽天銀行、住信SBIネット銀行、PayPay銀行、auじぶん銀行などです。

紙の通帳や郵送の明細がないことが多いため、本人以外が口座の存在を把握しづらいという特徴があります。

ネット銀行特有の相続の難しさとは

実際の相続手続きでは「口座の存在を家族が知らない」「ログイン情報が不明」「銀行名がわからない」といったケースが多発しています。

また、ネット銀行は実店舗がないため、手続きも原則として郵送やオンラインで行う必要があります。

ネット銀行の口座があるか分からないときの確認方法

【具体的手順】スマホ・PCでの口座発見方法

以下の手順で、系統的に確認を進めましょう。

スマートフォンでの確認手順

- アプリ一覧で銀行アプリをチェック

- 通知履歴で「残高」「取引完了」などを検索

- ブラウザの履歴で「銀行」「ネットバンク」を検索

- 自動ログイン保存情報の確認

- パスワード管理アプリの内容確認

パソコンでの確認手順

- ブラウザのブックマーク・履歴をチェック

- メール検索で「口座開設」「残高通知」「取引完了」を確認

- 保存されたログイン情報の確認

- デスクトップのショートカットアイコン確認

その他の手がかり

- クレジットカードの引き落とし履歴

- 家計簿アプリとの連携履歴

- 証券会社口座との連携状況(住信SBIネット銀行など)

郵送物が届かない・家族も知らない場合の対処法

ネット銀行は紙の取引明細を発行しないケースが多く、本人が何もメモを残していないと、家族が口座の存在に気づけないことも。

このような場合、端末の中の「パスワード管理アプリ」や「メール検索」で銀行名を確認する方法が有効です。必要に応じて、デジタル遺品専門の業者に解析を依頼することも検討しましょう。

デジタル遺品業者選択の基準

- 法的な手続きに詳しいか

- 守秘義務の体制は整っているか

- 費用体系が明確か(一般的に5万円〜20万円程度)

主要ネット銀行の相続手続き一覧

ネット銀行各社の相続手続きは、すべてオンラインや郵送で完結します。以下に代表的な銀行の公式ページをまとめました。

最新の情報は各公式サイトをご確認ください。

| 銀行名 | 相続手続きページ |

|---|---|

| 楽天銀行 | 相続のお手続き(楽天銀行) |

| 住信SBIネット銀行 | 相続に関するお手続き(住信SBIネット銀行) |

| PayPay銀行 | 相続に関する手続き(PayPay銀行) |

| auじぶん銀行 | 相続のお手続き(auじぶん銀行) |

ネット銀行の相続手続きの流れと必要書類

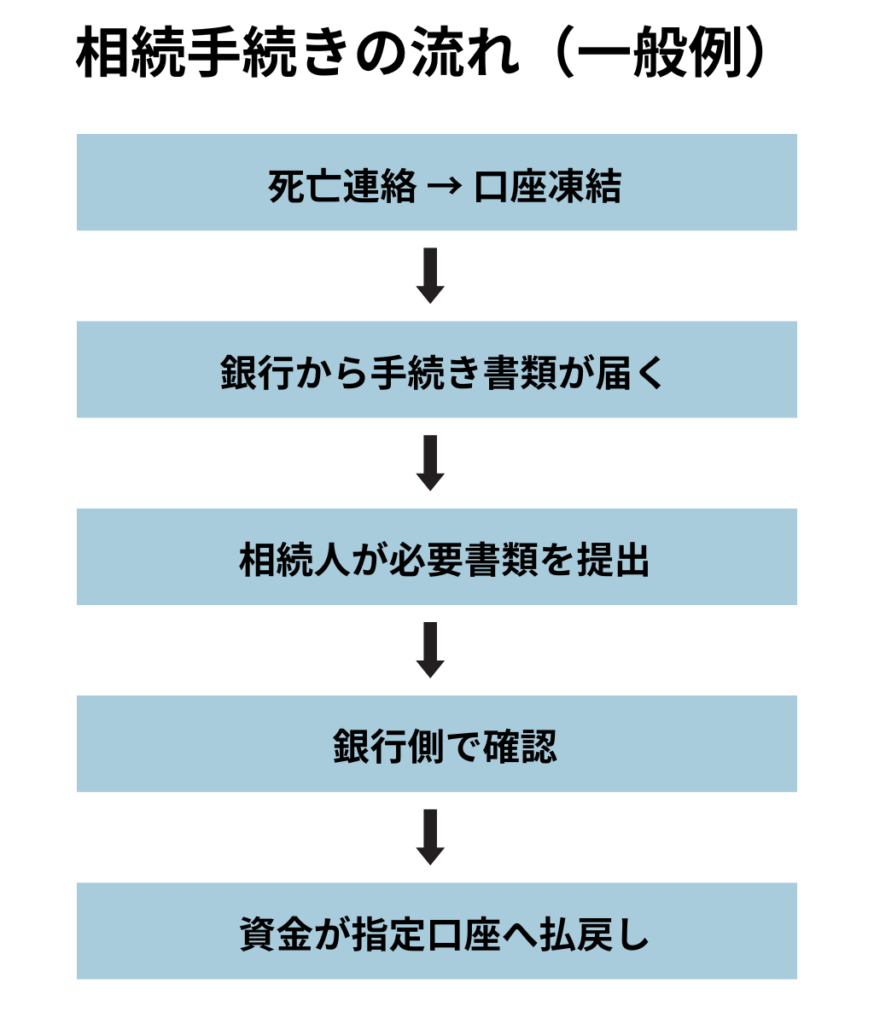

一般的なステップ(口座凍結〜払戻しまで)

ネット銀行での相続手続きは、以下のような流れになります。

- 死亡連絡 → 口座凍結(通常は速やかに)

- 銀行から手続き書類が届く(連絡後の目安:1週間以内)

- 相続人が必要書類を提出(書類到着後すぐ)

- 銀行側で確認(提出後の目安:2〜4週間)

- 資金が指定口座へ払戻し

書類不備があった場合: 追加で1〜2週間程度延長

急ぎの場合: 葬儀費用などの仮払い制度が利用できる場合もあり(要相談)

準備すべき書類一覧と注意点

以下の書類が一般的に必要です。

必須書類

- 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで)

- 戸籍謄本(相続人全員分)

- 死亡診断書のコピー

- 遺産分割協議書または遺言書

- 相続人全員の本人確認書類

- 相続人全員の印鑑証明書

準備時の重要な注意点

- 戸籍の取得は本籍地の役所のみのため、余裕を持って準備

- 戸籍は発行から3ヶ月以内のものが必要

- 遺産分割協議書は相続人全員の実印が必要

- 本籍地が遠方の場合は郵送請求も可能(目安:2週間程度)

税務上の重要な注意点

相続税申告での扱い

- ネット銀行の預金も相続財産として申告が必要

- 申告漏れは税務署の調査対象となりやすい

- 相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を超える場合は要申告

準確定申告での注意点

- 利息収入がある場合は準確定申告が必要

- ネット銀行の利息の計上漏れに注意

税理士への相談基準

- 相続財産の総額が基礎控除を超える場合

- 複数のネット銀行口座がある場合

- 不動産や事業用資産もある場合

【実用的チェックリスト】相続発生前後で使い分け

【相続発生前】準備チェックリスト

口座情報の整理

- □ 利用中のネット銀行名をすべてリストアップ

- □ 支店名・口座番号・概算残高を記録(年1回更新)

- □ 定期預金・投資信託等の商品も含めて記録

ログイン情報の管理

- □ ログインID・パスワードの管理方法を決定

- □ 二段階認証の設定状況を記録

- □ スマホ機種変更時の引き継ぎ方法を確認

家族との情報共有

- □ ネット銀行利用の事実を家族へ伝達

- □ 緊急時の連絡先・手続き方法を共有

- □ エンディングノートに詳細情報を記載し、年1回更新

【相続発生後】対応チェックリスト

初期対応(1週間以内)

- □ 故人のスマホ・PCで口座の存在確認

- □ 発見した口座への死亡連絡・凍結依頼

- □ 各銀行から手続き書類を取り寄せ

書類準備(2〜3週間以内)

- □ 戸籍謄本の取得(被相続人・相続人全員分)

- □ 印鑑証明書の取得(相続人全員分)

- □ 遺産分割協議書の作成・署名・押印

- □ 本人確認書類のコピー準備

手続き完了(1〜2ヶ月以内)

- □ 各銀行への書類提出完了

- □ 相続税申告の準備(必要な場合)

- □ 他の相続手続きとの整合性確認

こんなケースは要注意!ネット銀行相続のトラブル回避法

口座の存在に気づかず時効に/未申告でトラブル

トラブル内容: 口座が存在することに気づかず、5年以上放置してしまい、法的な払戻し権利が消滅した例もあります。また、相続税申告でネット銀行の資産を申告し忘れ、税務署から指摘を受けたという事例も。

回避方法:

- 相続開始から3ヶ月以内に主要ネット銀行への照会を完了

- 相続税申告時は税理士と連携してネット銀行の確認を徹底

- 家族会議で「デジタル資産の棚卸し」を定期実施

ログイン情報がわからず、資産が動かせない

トラブル内容: 二段階認証やSMS認証を必要とするネット銀行では、スマホのロック解除ができないと手続きが進まないことがあります。

回避方法:

- エンディングノートにログイン情報の管理方針を明記

- 家族がアクセスできる場所にバックアップ情報を保管

- 定期的なパスワード更新時は家族にも共有

緊急時の対処法:

- 銀行の相続専用窓口に相談(本人確認書類で照会可能)

- デジタル遺品専門業者への相談を検討

- 法定相続人であることの証明ができれば、多くの場合解決可能

よくある質問(FAQ)

Q. 故人のスマホが開けない場合でも手続きできますか?

A. はい。 銀行の相続専用窓口に連絡すれば、戸籍謄本や死亡診断書など必要書類を提出することで、口座の存在確認や相続手続きを進められます。スマホのロック解除ができなくても相続は可能です。

Q. ネット銀行の口座を家族が知らなかったらどうなりますか?

A. 長期間放置されると「休眠預金」となり、最終的には権利が消滅する場合もあります。相続発生後はできるだけ早めに確認を進め、必要に応じてデジタル遺品業者へ依頼することをおすすめします。

Q. 相続人が遠方に住んでいても手続きできますか?

A. できます。 ネット銀行は基本的に郵送で手続きが完結するため、相続人が離れて暮らしていても対応可能です。ただし、遺産分割協議書(全員の署名・実印)などで郵送のやり取りに時間がかかる点に注意してください。

Q. 相続税の申告でネット銀行の口座も対象になりますか?

A. はい。 ネット銀行の預金も相続財産として申告が必要です。申告漏れは税務調査の対象となりやすいため、必ず口座残高を把握して申告しましょう。

Q. 葬儀費用など、すぐにお金が必要な場合はどうすればいいですか?

A. 銀行によっては「仮払い制度」があり、相続手続きが完了する前でも葬儀費用などに限り一定額を引き出せる場合があります。利用条件は銀行ごとに異なるため、必ず各銀行の窓口に相談してください。

まとめ|ネット銀行の相続は「知らなかった」で損しないために

ネット銀行は便利な一方で、相続の場面では家族にとって「見えない資産」となりがちです。口座の存在に気づかない、ログインできない、手続き方法がわからない……そうした事態を防ぐには、事前の備えと情報共有が欠かせません。

重要なポイントまとめ:

- 相続発生前: 年1回の口座情報整理と家族への共有

- 相続発生後: 1週間以内のデジタル端末確認と銀行への連絡

- 手続き中: 各銀行の処理期間(目安:2〜4週間)を考慮したスケジュール管理

- 税務対応: 相続税・準確定申告の申告漏れ防止

この記事で紹介した主要ネット銀行のリンク、具体的な確認手順、実用的なチェックリストを活用すれば、誰でも適切な相続手続きを進められます。

okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。